白金を超える性能の単結晶高エントロピー合金を開発:研究開発の最前線

早稲田大学は、メソポーラス構造を持つ、単結晶高エントロピー合金を開発した。5元素以上の合金の単結晶化と高比表面積化を両立したことで、白金触媒の2.9倍となる性能を達成した。

早稲田大学は2025年6月10日、メソポーラス構造を持つ、単結晶高エントロピー合金(HEA)を開発したと発表した。5元素以上の合金の単結晶化と高比表面積化を両立したことで、白金触媒の2.9倍となる性能を達成した。名古屋大学、物質・材料研究機構との共同研究による成果だ。

研究では、電池や燃料電池に使われる白金触媒の代替材料として、5種類以上の金属元素を混ぜたHEAに着目。複数元素から成る単結晶のHEAをナノサイズかつ均一な多孔質構造で合成するため、界面活性剤を用いたソフト化学合成法を活用した。

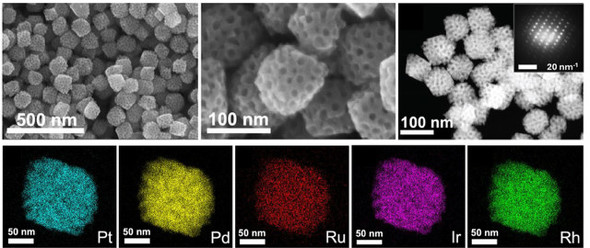

Pt、Pd、Ru、Ir、Rhの白金族金属を混合した合金に対し、水と油それぞれになじむ部分を持つ分子が集まって球状に形成されるミセル構造をテンプレートとして、ナノスケールのメソポーラス球状合金粒子を形成した。この手法により、粒子全体に均一なメソポア(2〜50nmの穴)を持つ単結晶HEAを合成できた。

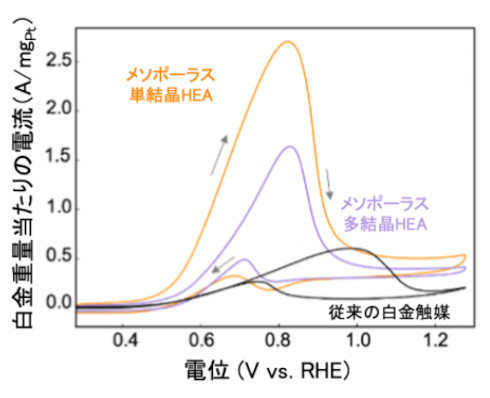

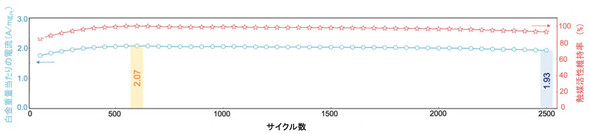

実験では、従来の白金触媒(Pt-C)に比べ、メタノール酸化反応での電流密度が触媒当たりでは最大2.9倍、白金重量当たりでは4.5倍になった。充放電サイクル耐性にも優れ、2500回以上の充放電後も、最大値に対して93%の性能を保持した。

こうした性能は、多孔質構造によって活性面積が増加し、単結晶構造で電荷移動を効率化したことによるものと考えられる。また、多元素合金により表面電子が最適化され、CO被毒性を抑制した。

今回の成果は、メタノール燃料電池など次世代エネルギーデバイスにおいて、高効率かつ長寿命の触媒としての活用が見込まれる。今後は、より安価で入手しやすい金属を含めた多元素系への展開と、大型のセルや実用環境での耐久性検証に取り組む考えだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

自己修復性シリコーン系薄膜を開発 硬度と長期安定性を向上

自己修復性シリコーン系薄膜を開発 硬度と長期安定性を向上

早稲田大学は、微細なひび割れの修復能力を持つシリコーン系薄膜を開発した。従来のシリコーン系自己修復性材料に比べて約30倍の硬度を示し、低分子量環状シロキサンの揮発がないため、長期的安定性も向上する。 高性能かつ耐久性に優れた固体高分子形燃料電池用の電解質膜を開発

高性能かつ耐久性に優れた固体高分子形燃料電池用の電解質膜を開発

早稲田大学は、芳香族系高分子電解質膜をフッ素系ナノファイバーで複合化し、高性能かつ高耐久の固体高分子形燃料電池を作製した。次世代燃料電池自動車などへの応用が期待される。 可視から近赤外、短波赤外領域で発光する有機色素を開発

可視から近赤外、短波赤外領域で発光する有機色素を開発

芝浦工業大学は、可視から近赤外、短波赤外領域で発光する有機色素を開発した。トリフェニルアミン基を導入することで、可逆的に酸化還元に反応し、最大400nm超の波長変換で蛍光を切り替えできる。 IOWN実装でサステナブル社会を作れるか NTTと早稲田大学が共同研究開始

IOWN実装でサステナブル社会を作れるか NTTと早稲田大学が共同研究開始

NTTは早稲田大学と、IOWNを軸に、サステナビリティを巡るさまざまな課題に新しい価値を提供する共同研究を開始すると発表した。 早稲田大学が知財活用を加速、外部型技術ライセンス事業会社設立

早稲田大学が知財活用を加速、外部型技術ライセンス事業会社設立

早稲田大学が設立した外部型技術ライセンス事業会社「早稲田大学TLO」が事業活動を開始した。早稲田大学の知的財産関連業務のうち、権利化と技術移転に関する業務を担う。