モビリティDX戦略をアップデート、日本の自動車産業の競争力強化を目指す:モビリティサービス

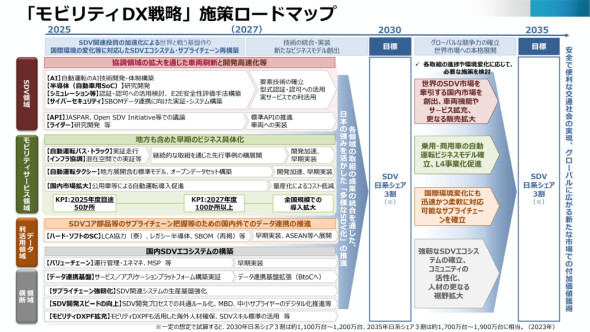

経済産業省と国土交通省は、グローバルな技術開発競争の激化や地政学リスクの高まりを受けて、日本の自動車産業の競争力をさらに向上させるため、官民で検討して「モビリティDX戦略」をアップデートした。

経済産業省と国土交通省は2025年6月9日、日本の自動車産業の競争力強化に向けた新たな取り組みとして、「モビリティDX戦略」を官民で検討し、アップデートしたと発表した。

今回のアップデートにより、新たなAI技術を使った自動運転モデルなど、官民協力体制下でSDV(ソフトウェアデファインドビークル)関連投資の加速化を図る。安全性が高く、広範囲な自動運転の社会実装に向けたAI技術の開発をはじめ、業界内協業による体制構築や政府調達の活用など、早期実装化に向けた取り組みを進める。

SDV開発に適した産業構造の構築も進める。具体的には、SDV関連部品のグローバルサプライチェーンの理解や、強靭化のためのデータ連携、SDV化に対応した車両要件の共通ルール化、開発プロセスのデジタル化を図る。さらに、モビリティDXプラットフォームを活用し、ソフトウェア人材の不足解消や企業間連携を推進する。地政学リスクへも対応し、SDV関連システムの国内生産基盤強化も図る。

2024年5月に「モビリティDX戦略」が策定されたが、世界ではAI技術を使った自動運転技術の実装化など技術開発競争の激化や地政学リスクの高まりなど、モビリティDXを取り巻く環境は激変している。このような状況においても、自動車産業が国際競争に勝ち抜いていけるようにするため、モビリティDX戦略で示したSDVのグローバル販売台数における「日系シェア3割」の達成(2030年及び2035年)に向けて官民で検討を進めてきた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日産リーフが全面改良、「効率至上主義」でEVの実用性高める

日産リーフが全面改良、「効率至上主義」でEVの実用性高める

日産自動車は電気自動車(EV)「リーフ」を全面改良して発表した。2025年秋に北米で販売を開始し、日本や欧州でも展開する。日米向けは栃木工場で、欧州向けは英国サンダーランド工場で生産する。バッテリーはAESC製だ。 世界初の無停止杼換式自動織機を構成する豊田佐吉の3つの発明

世界初の無停止杼換式自動織機を構成する豊田佐吉の3つの発明

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第7回は、豊田佐吉による世界初の無停止杼換式自動織機を構成する3つの発明を中心に、1900年(明治33年)〜1904年(明治9年)における日本の政治経済の状況や世界のクルマの発展を見ていく。 ホンダの再使用型ロケットは2029年に準軌道を目指す、初の離着陸実験に成功

ホンダの再使用型ロケットは2029年に準軌道を目指す、初の離着陸実験に成功

ホンダの研究開発子会社の本田技術研究所は、自社開発の再使用型ロケット実験機の離着陸実験に成功したと発表した。今後は、2029年に高度100km以上の準軌道への到達能力実現を目指して研究開発を進める方針である。 国内新車生産は3社が2桁パーセント増、前年同期からの反動増で

国内新車生産は3社が2桁パーセント増、前年同期からの反動増で

2025年4月の日系自動車メーカーの生産は、メーカー各社によって明暗が分かれた。トヨタ自動車やダイハツ工業が2024年の認証不正問題の反動などで大幅にプラスとなった一方で、中国での販売低迷などによりホンダや日産自動車の生産が大きく減少した。 ボルボ建機がフル電動ホイールローダー、1回の充電で最大9時間稼働

ボルボ建機がフル電動ホイールローダー、1回の充電で最大9時間稼働

ボルボ・グループ・ジャパンはフル電動ホイールローダー「L120 Electric」の販売を開始した。 ニオブチタン酸化物を使ったリチウムイオン電池のサンプル販売開始

ニオブチタン酸化物を使ったリチウムイオン電池のサンプル販売開始

東芝は、負極にニオブチタン酸化物を使ったリチウムイオン電池「SCiB Nb」を6月から生産し、有償サンプルの販売を開始する。ニオブチタン酸化物を用いたリチウムイオン電池を販売する。