色素増感型太陽電池を応用した「自己発電型」光電子シナプス素子を開発:人工知能ニュース

東京理科大学は、色素増感型太陽電池を応用し、外部電源不要の「自己発電型」光電子シナプス素子を開発した。青から赤までの可視光スペクトルに対し、光の色ごとに変化する連続的な出力応答が可能だ。

東京理科大学は2025年6月2日、色素増感型太陽電池を応用し、外部電源不要の「自己発電型」光電子シナプス素子を開発したと発表した。

色素増感型太陽電池は、光の強度に加えて光の波長に対しても高い感度を示し、高い色識別能力を持つ。

同研究では、異なる波長領域に応答する2種類の色素を用いた色素増感型太陽電池を組み合わせた。1つはD131で、同色素を使用したデバイスは青色領域(450nm付近)で正の電圧応答を示す。もう1つのSQ2を用いたデバイスは、赤色領域(600nm付近)で負の電圧応答を示す。これらにより、青から赤までの可視光スペクトルに対し、光の色(波長)ごとに変化する連続的な出力応答が可能になった。

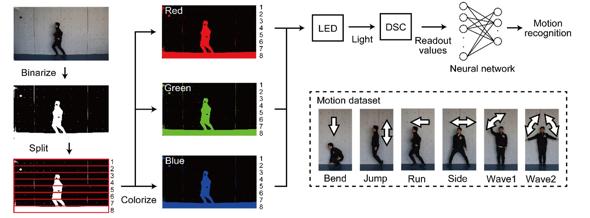

同デバイスの性能について、物理現象を演算資源とし、入力信号を高次元空間にマッピングする物理リザバーコンピューティングを用いて評価した。異なる色の短く点滅する光を入力として与え、それを色素増感型太陽電池デバイスがリザバー層として処理する。最終的な分類や認識は線形回帰やニューラルネットワークの出力層で実行する構成だ。

この構成において3つのタスクを試みたところ、光のON、OFFパターンで符号を認識するタスクでは、最大6ビットの光パルスパターンを正しく分類できた。また、デバイス出力で、異なる波長の光によるAND、OR、XORの論理演算を実行できた。人間の動きを色分けで分類するタスクでは、82%と高精度な識別に成功した。

色素増感型太陽電池を用いた光電子シナプスは、自己発電機能を持つ自律駆動型のデバイスで、外部電源や複雑な補助回路が不要だ。人間の視覚に近い高分解能な色識別と論理演算を同時に実行可能で、自動運転車両で周辺環境をリアルタイムで認識するといった、低消費電力型AI(人工知能)システムの中核技術としての応用が期待できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

エッジでAIモデルのリアルタイム学習が可能に、TDKのスピンメモリスタ

エッジでAIモデルのリアルタイム学習が可能に、TDKのスピンメモリスタ

TDKは、「CEATEC 2024」において、人の脳を模倣したニューロモルフィックデバイスを構成するメモリスタを独自のスピントロニクス技術で実現した「スピンメモリスタ」を披露した。 脳型AI半導体のBrainChipが第2世代IPを投入、エッジ活用に向け本格提案

脳型AI半導体のBrainChipが第2世代IPを投入、エッジ活用に向け本格提案

脳の構造を模倣するニューロモーフィック技術を活用したAI半導体を手掛けるオーストラリアのBrainChipが、第2世代IPとして2023年9月のリリースを計画している「Akida 2.0」について説明した。 脳や神経機能を発現可能な4端子メモリスタの人工シナプス素子を開発

脳や神経機能を発現可能な4端子メモリスタの人工シナプス素子を開発

大阪大学は、4端子のメモリスタを用いた人工シナプス素子を開発し、生体が学習や行動する際に働く脳および神経系の情報伝達や処理に関わる連合性、変調性、相関性など高度な機能の実証に成功した。 人間の脳のように振る舞う汎用人工知能を開発するための方法論を標準化

人間の脳のように振る舞う汎用人工知能を開発するための方法論を標準化

東京大学は、汎用AIなどのソフトウェアを実装する際の仕様情報となる脳参照アーキテクチャデータ形式と、それを用いた開発方法論を標準化した。 従来の人工知能に実装されていない、脳内のシークエンス入力を発見

従来の人工知能に実装されていない、脳内のシークエンス入力を発見

東京大学は、海馬ニューロンが受けるシナプス入力を大規模に可視化することで、近くのシナプスが特定の順番で反復入力を受けることを発見した。 脳の空間認知機能を再現する、小型の脳型AIハードウェアを開発

脳の空間認知機能を再現する、小型の脳型AIハードウェアを開発

東芝は、ジョンズホプキンス大学と共同で、小型の脳型AIハードウェアを開発し、海馬の空間認知機能の一部を模倣・再現することに成功した。脳機能研究の進展や、高い空間認知能力が求められる自律型ロボットなどの小型化、低電力化に貢献する。