製品のモデリングの勘所 〜製品は現象と要素の集合体〜:1Dモデリングの勘所(44)(1/4 ページ)

「1Dモデリング」に関する連載。連載第44回では「製品のモデリングの勘所」をテーマに、系統的に製品のモデリングを実施する方法を取り上げる。

前々回および前回では、要素や現象のモデリングについて考えた。今回は、製品のモデリングについて取り上げる。

製品のモデリングに関しては、これまでさまざまな製品について、都度説明を行ってきた。しかし、これでは新たな製品が登場するたびに考えなければならない。そこで今回は、製品のモデリングを系統的に(都度考えなくていいように)行う方法を紹介する。

まず、基本的な考え方について説明し、その後、「ミニ四駆(連載第9回、第10回)」「コードレスクリーナー(連載第11回)」「ロボットクリーナー」における事例を示し、その効果を確認する。

※注:「ミニ四駆」は株式会社タミヤの登録商標です。

製品のモデリング

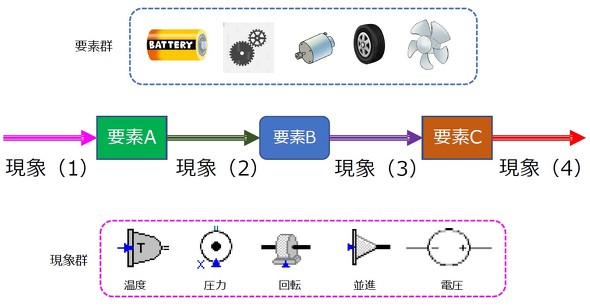

図1に、製品のモデリングに関する手順を示す。

製品は、これまで繰り返し述べてきたように、現象と要素の集合体で構成される。例えば、要素Aは現象(1)を現象(2)に変換するものである。一般的に、要素は“2入力2出力”であり、現象(1)の状態変数2個が要素Aへの入力となる。同様に、要素Aの出力2個が現象(2)の状態変数2個となる。

ただし、要素の中には、ヒーターのように“1入力1出力(電流が入力され、熱量を出力する)”の場合もあるので都度考えればいい。

要素のモデリングについては、前々回で詳しく述べた通りだ。製品の構成に沿って要素を並べ、各要素間の現象を決めていけば、半自動的に製品のモデリングは完了する。

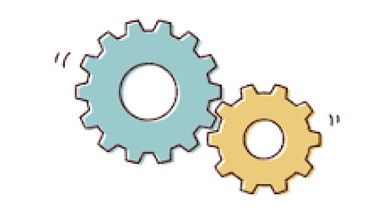

図2に、2つの歯車がかみ合っている様子を示す。

ここでは、2つの歯車AおよびBの状態変数(トルクと回転数)をそれぞれ(TA,ωA)、(TB,ωB)とする。このとき、歯車の質量は無視でき、かつ剛体の場合には、TA×ωA=TB×ωBが成り立つため、要素間には現象は存在しない。

一方、実際には、歯車は質量を持ち、軸や歯は弾性体であるため、これらを考慮する場合、歯車間での振動現象を考える必要がある。一般的には、最初は剛体で考え、次のステップで弾性体の影響を考慮した解析を実施する方が、現象の理解の観点からは見通しの良い評価が可能となる。

以降、いくつかの製品に関して、最初のステップとしてのモデリングを考える。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.