連載

日本の製造業のDXは、大企業ではボトムアップ、中小企業ではトップダウンで進む:ものづくり白書2025を読み解く(1)(3/3 ページ)

日本のモノづくりの現状を示す「2025年版ものづくり白書」が2025年5月30日に公開された。本連載では「2025年版ものづくり白書」の内容からDXや持続的な競争力などについてのポイントを抜粋して紹介する。

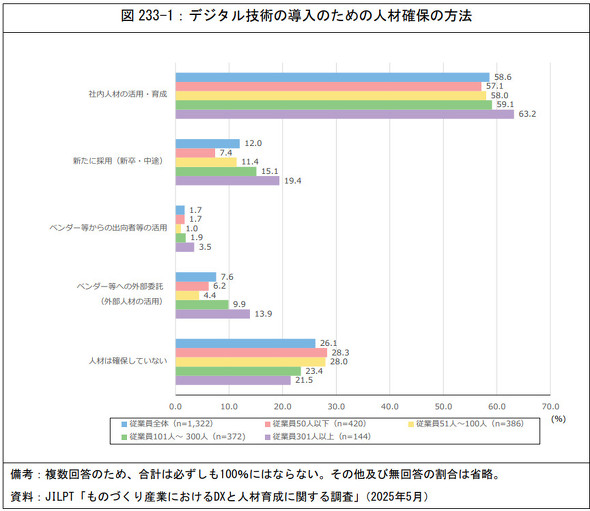

DX人材の不足が顕著、社内育成で間に合わせる傾向

デジタル技術の導入に向けた人材確保の取り組みは「社内人材の活用、育成」が58.6%と圧倒的多数となった。その他の回答は、「新たに採用」が12.2%、「ベンダーなどへの外部委託」が7.6%、「ベンダーなどからの出向者などの活用」が1.7%と、いずれも非常に低い。さらに「人材は確保していない」が26.1%もあり、現実的にDX人材が十分に確保されていない中で何とかやりくりしている状況が浮き彫りになっている。

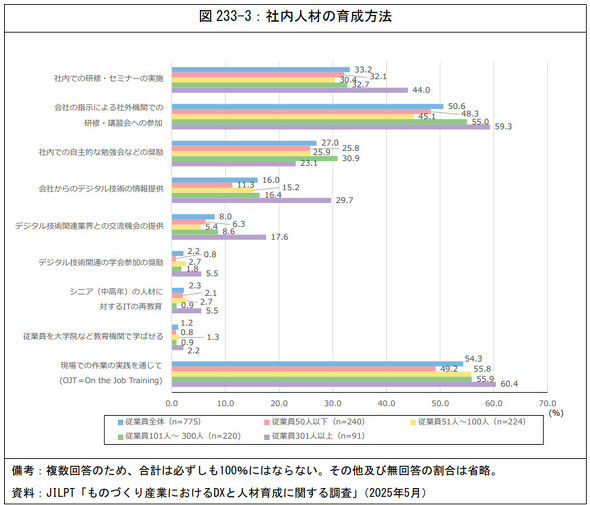

社内人材の育成方法は「現場での作業の実践を通じて(OJT)」が54.3%と最多となった。次いで「会社の指示による社外機関での研修や講習会への参加」が50.6%、「社内での研修やセミナーの実施」が33.2%、「社内での自主的な勉強会などの奨励」が27.0%となっている。

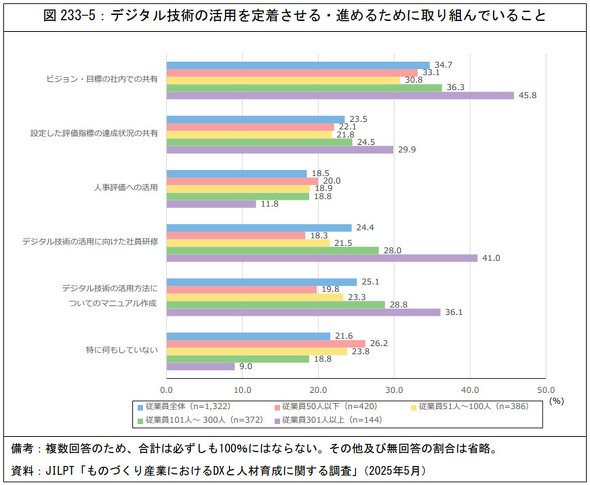

デジタル技術の浸透に「ビジョンや目標を共有」

デジタル技術の活用を定着させるために取り組んでいることは、「ビジョン、目標の社内での共有」が34.7%で最も多くなった。次いで「デジタル技術の活用方法についてのマニュアル作成」(25.1%)、「デジタル技術の活用に向けた社員研修」(24.4%)、「設定した評価指標の達成状況の共有」(23.5%)が続いている。一方で「特に何もしていない」とした回答も21.6%あり、一定比率を占めている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

国内製造業の稼ぐ力向上に必要な「CX」 グローバルな組織力強化を

国内製造業の稼ぐ力向上に必要な「CX」 グローバルな組織力強化を

日本のモノづくりの現状を示す「2024年版ものづくり白書」が2024年5月に公開された。本連載では3回にわたって「2024年版ものづくり白書」の内容を紹介していく。 営業利益の改善にはデジタル技術活用が必須 製造業は先を見据えた人材育成を

営業利益の改善にはデジタル技術活用が必須 製造業は先を見据えた人材育成を

日本のモノづくりの現状を示す「2024年版ものづくり白書」が2024年5月に公開された。本連載では3回にわたって「2024年版ものづくり白書」の内容を紹介していく。 DXを妨げる「ノウハウ/ヒト/カネ」不足、組織横断のデータ共有が進まぬ製造業

DXを妨げる「ノウハウ/ヒト/カネ」不足、組織横断のデータ共有が進まぬ製造業

日本のモノづくりの現状を示す「2023年版ものづくり白書」が2023年6月に公開された。本連載では3回にわたって「2023年版ものづくり白書」の内容を紹介していく。 製造業DXの重要性は理解しても投資進まず、IT人材も足りない国内企業

製造業DXの重要性は理解しても投資進まず、IT人材も足りない国内企業

日本のモノづくりの現状を示す「2022年版ものづくり白書」が2022年5月に公開された。本連載では3回にわたって「2022年版ものづくり白書」の内容を掘り下げる。第2回では国内製造業におけるDX進展の様子を見る。過去のものづくり白書では「ダイナミック・ケイパビリティ」の獲得が重要だと指摘していたが、現状はどうなのか。 製造業DX推進のコツは、経営トップと現場に精通するリーダー社員の2段階で

製造業DX推進のコツは、経営トップと現場に精通するリーダー社員の2段階で

日本のモノづくりの現状を示す「2021年版ものづくり白書」が2021年5月に公開された。本連載では3回にわたって「2021年版ものづくり白書」の内容を掘り下げる。第2回では「製造業のニューノーマル」の主軸として紹介されている「レジリエンス」「グリーン」「デジタル」という3つの視点について掘り下げる。 製造業のデジタル変革は停滞? 経済産業省の担当者が見る現状と未来予測

製造業のデジタル変革は停滞? 経済産業省の担当者が見る現状と未来予測

「2020年版ものづくり白書」を読み解いてきた本連載だが、今回はその中で取り上げられてきた「製造業のデジタル化」についてものづくり白書を担当する経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室 課長補佐の渡邉学氏に話を聞いた。