強磁性半導体でキュリー温度530K、室温動作のスピン機能半導体デバイスに応用へ:研究開発の最前線

東京大学は、強磁性半導体(Ga、Fe)Sbにおいてキュリー温度530K(257℃)を達成した。結晶の育成法を見直し、磁性体が常磁性状態から強磁性状態となる際のキュリー温度を大幅に上昇させることに成功した。

東京大学は2025年5月27日、東京科学大学と共同で、強磁性半導体(Ga、Fe)Sbにおいてキュリー温度530K(257℃)を達成したと発表した。結晶の育成法を見直し、磁性体が常磁性状態から強磁性状態となる際のキュリー温度を大幅に上昇させることに成功した。

強磁性半導体は、磁性体と半導体の特性を併せ持つ材料で、磁性元素を半導体に添加して作製する。東京科学大学はこれまでの研究で、バンドギャップが狭い半導体のアンチモン化ガリウム(GaSb)に鉄(Fe)を添加し、キュリー温度を室温以上の420K(147℃)まで高めることに成功している。

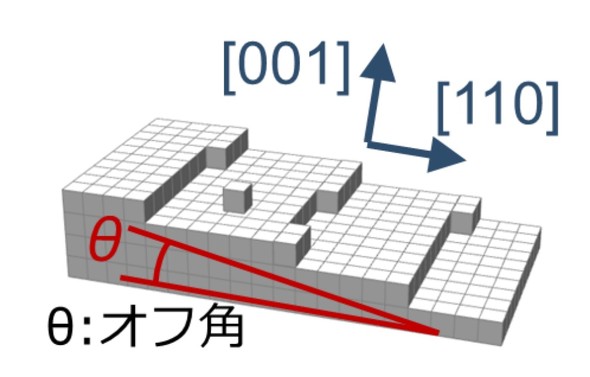

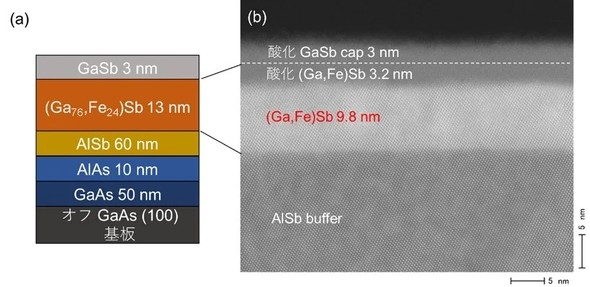

今回の研究では、(Ga、Fe)Sbの結晶性を改善するため、基板の表面に原子ステップを形成し、階段状の構造に沿って結晶成長を促すステップフロー成長法を採用。ステップ間隔(テラス幅)が短い10度オフGaAs(001)基板を用いて、GaAs(001)基板上にFe濃度24%の(Ga、Fe)Sbを成膜した。従来の低温分子線エピタキシャル結晶成長法では、添加できるFe濃度に限界があったが、高濃度のFeを添加しても高い結晶性を有する強磁性半導体を作製できた。

成膜した試料を磁気円二色性分光法で解析したところ、真性の強磁性半導体だと確認できた。キュリー温度は最高530K(257℃)に達しており、金属系のネオジム磁石のキュリー温度(310〜330℃)に近づいたことで、強磁性半導体の室温での安定動作が期待できる。

また、添加したFe原子あたりの磁気モーメントは、4.5ボーア磁子を示した。従来の2〜3ボーア磁子に比べてFe原子が活性化しており、キュリー温度の増大と共に高い品質を持つことが分かった。今後、室温で安定して動作可能な低消費電力のスピン機能半導体デバイスへ応用が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

半導体ガラス基板に10μm以下の穴あけ新技術 割れなしで高アスペクト比実現

半導体ガラス基板に10μm以下の穴あけ新技術 割れなしで高アスペクト比実現

東京大学は、半導体基板用ガラスへの極微細レーザー穴あけ加工技術を開発したと発表した。 セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

大王製紙は、東北大学、東京大学、産業技術総合研究所と共同で、セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始する。東北大学の研究グループによる研究成果を基に、新規バイオ系半導体の実用化を目指す。 水を活用した有機半導体の精密ドーピング技術を開発

水を活用した有機半導体の精密ドーピング技術を開発

物質・材料研究機構は、東京大学、東京理科大学と共同で、特殊な設備を使わずに水溶液中で有機半導体を精密にドーピングする技術を開発した。フレキシブルデバイスの産業応用の加速に貢献する。 半導体量子ドット中における数個の電子とテラヘルツ電磁波の強結合に成功

半導体量子ドット中における数個の電子とテラヘルツ電磁波の強結合に成功

東京大学は、半導体量子ドット中の電子とテラヘルツ電磁波との強結合状態に成功した。半導体量子ビット間の集積回路基板上での量子情報の伝送や、大規模固体量子コンピュータへの応用が期待される。 パワー半導体のスイッチング損失を3割削減できるゲート駆動回路、適用範囲が5倍に

パワー半導体のスイッチング損失を3割削減できるゲート駆動回路、適用範囲が5倍に

東京大学 生産技術研究所は、同研究所 教授の高宮真氏らの研究グループが開発したパワー半導体のスイッチング損失を自動で低減する技術の適用範囲を大幅に拡大することに成功したと発表した。