米国「MOBI/CESMII」と中国「可信数据空間」、米中両国のデータ共有圏の現状は:加速するデータ共有圏と日本へのインパクト(7)(1/6 ページ)

欧州を中心にデータ共有圏の動向や日本へのインパクトについて解説する本連載。第7回は、米国の「MOBI/CESMII」と中国の「可信数据空間」など、米中両国の取り組みを紹介する。

連載概要と本記事の位置付け

本連載では、「加速するデータ共有圏/データスペースの最新動向と日本の産業へのインパクト」をテーマとして、データ共有圏/データスペースの動向やインパクト、IDSA(International Data Space Association)、GAIA-X、Catena-X、Manufacturing-Xなどの鍵となる取り組みを解説していく。連載第7回となる今回は、米国と中国の取り組みを紹介する。

本連載の構成

- 第1回:製造業の「データ共有圏」、2023年の最新動向と5つのポイント

- 第2回:製造業でデータ共有圏が広がる背景と、データ共有のインパクト

- 第3回:データ主権を守りながら共有していく、IDSAとは?

- 第4回:GAIA-Xが目指す自律分散型データ共有、“灯台”プロジェクトは協調から競争領域へ

- 第5回:アプリローンチが加速する自動車のデータ共有圏Catena-X/Cofinity-Xとは?

- 第6回:グローバル連携の下で広がる製造業のデータ共有圏「Manufacturing-X」とは?

- 【今回】米国「MOBI/CESMII」と中国「可信数据空間」、米中両国のデータ共有圏の現状は

- 第8回:日本におけるデータ共有の取り組み(1):DATA-EX、IVI、RRI

- 第9回:日本におけるデータ共有の取り組み(2):Ouranos Ecosystem

- 第10回:求められる日本のデータ共有圏戦略

データ共有圏(データスペース)とは

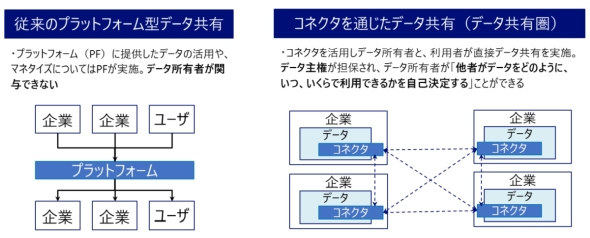

データ共有圏はデータスペース(Data Space)とも呼ばれている。データの共有/交換は、従来はプラットフォームを介したデータ共有が一般的であり、提供されたデータの活用やマネタイズについてはプラットフォーム側が実施し、データ所有者は関与できないものだった。

一方で、現在欧州発で検討が進むデータ共有圏=データスペースについては、データの出し手と受け手をコネクターで直接つなぐ分散型の共有となる。コネクターを活用し、データ所有者と利用者が直接データ共有を実施する。データ主権が担保され、データ所有者が「他者がデータをどのように、いつ、いくらで利用できるかを自己決定することができる」のが特徴だ(図1)。

データ共有圏を展開する組織と米国/中国の取り組みの位置付け

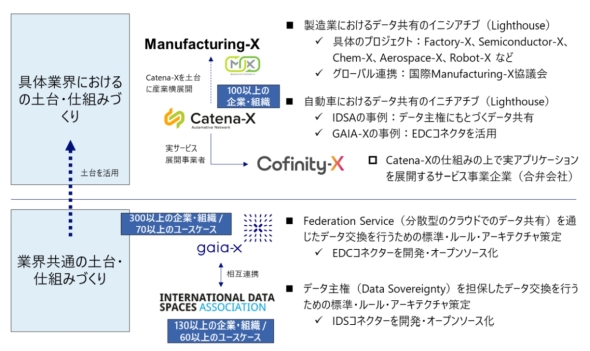

データ共有圏では多くの組織が動いている。本連載の中でそれぞれの組織の動向は詳述するが、ここでは大きくその位置付けを示したい。まず、主要な組織としては大きく2つに分かれる。業界共通での仕組み作りを担うのがIDSA(International Data Space Association)とGAIA-Xだ。

その土台の上に、自動車業界ではCatena-X、製造業全般においてはManufacturing-Xなど業界ごとの仕組みづくりを担う組織の活動が位置付けられる。後述するCofinity-Xは位置付けが他と異なり、Catena-Xの仕組みの上で個別のソリューションを展開するサービス企業となる(図2)。

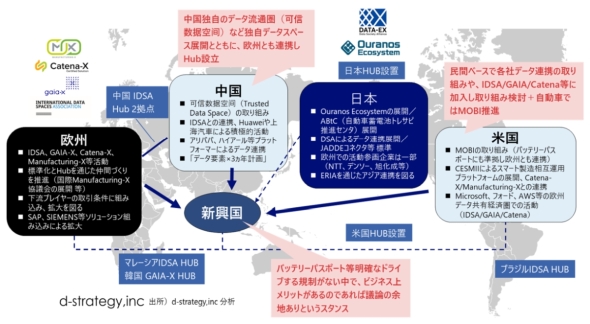

本記事においては、欧州でデータ連携を進める組織とも関連して動く、米国/中国の取り組みについて紹介したい。米国/中国においては、それぞれでデータ連携を行う仕組みの開発や展開が進むとともに、欧州のデータ共有圏の取り組みとの相互接続/連携が進んでいる構造だ(図3)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.