ウラノス・エコシステムで先導プロジェクト選定、自動車蓄電池CO2排出量連携など:製造マネジメントニュース

経済産業省は「ウラノス・エコシステム・プロジェクト制度」に基づき「自動車/蓄電池分野のカーボンフットプリントとデューデリジェンスデータ」と「スマートメーター由来の電力データ」に関する2件の先導プロジェクトを選定した。

経済産業省は2025年5月9日、「ウラノス・エコシステム・プロジェクト制度」に基づき「自動車/蓄電池分野のカーボンフットプリント(CFP)とデューデリジェンス(DD)データ」と「スマートメーター由来の電力データ」に関する2件の先導プロジェクトを選定した。産業横断的なデータ連携の優良事例として、今後の社会実装や業界内連携のモデルケースとしていく。

データ連携によるイノベーション創出を目指す「ウラノス・エコシステム」

経済産業省が推進する「ウラノス・エコシステム(Ouranos Ecosystem)」は、少子高齢化による人手不足、自然災害の激甚化、脱炭素社会の実現といった社会課題に対応するため、企業や業界、さらには国境を越えたデータ/システム連携を促進する枠組みである。

こうした中で新たに創設された「ウラノス・エコシステム・プロジェクト制度」は、オープンなデータスペースを通じた異業種間のデータ連携を評価、支援する仕組みだ。選定されたプロジェクトは、「先導プロジェクト」または「挑戦プロジェクト」として位置付けられ、今後の産業界におけるデータ活用の指針となる。

CFPやDD対応で国際ルールに備える自動車蓄電池のデータ連携

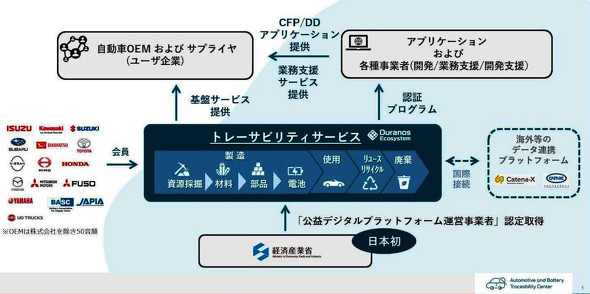

1件目の先導プロジェクトに選定されたのは、自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC)が運営する、自動車および蓄電池のCFPおよびDDデータの連携プロジェクトだ。

このプロジェクトは、2023年に施行された欧州電池規則への対応を視野に入れており、サプライチェーン全体での環境負荷の可視化と、調達リスク管理を目的とする。サプライヤーから完成車メーカーに至るまで、安全かつ信頼性の高いデータ連携を実現することで、持続可能なモビリティ社会の構築に貢献する。

スマートメーター由来の電力データを利活用

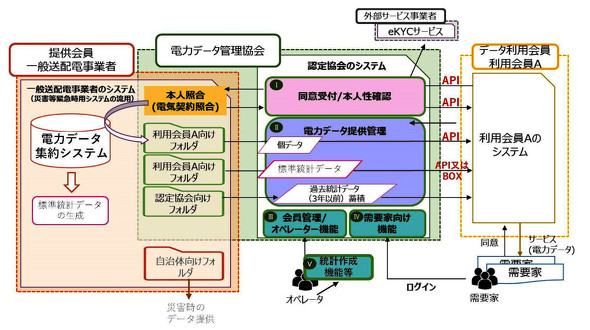

2件目の先導プロジェクトに選ばれたのは、電力データ管理協会が推進する電力データ提供プロジェクトだ。全国に設置されている約8000万台のスマートメーターから30分ごとに取得される電力使用実績や売電データなどを収集し、これを必要とする事業者に提供する。

同協会では、一般送配電事業者(データ提供会員)から収集したデータを、認定されたデータ利用会員に安全に提供する体制を構築。再生可能エネルギーの普及や、需給最適化、エネルギーマネジメントの高度化といった分野での活用が期待される。

ロゴ活用や通年募集でさらなる参加を促進

今回の選定により、各プロジェクトは「ウラノス・エコシステム」推進の象徴として、専用ロゴの使用が認められる。これにより、プロジェクトの社会的意義や信頼性を対外的に示すことが可能になる。経済産業省では、ウラノス・エコシステム・プロジェクト制度の公募を通年で実施しており、今後も多様な業界からの応募を募るとしている。

(※)本記事は制作段階で生成系AIを利用していますが文責は編集部に帰属します(ITmedia AI倫理ポリシー)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日本版データ共有圏「ウラノス・エコシステム」とは? 欧州データ包囲網への対抗軸

日本版データ共有圏「ウラノス・エコシステム」とは? 欧州データ包囲網への対抗軸

世界中で「GAIA-X」や「Catena-X」などのデータ連携の枠組み作りが進む中、日本にはどのような取り組みが求められるのだろうか。2023年4月に正式に命名された日本版データ共有圏「ウラノス・エコシステム」の概要と狙いについて解説する。 日本版データスペース「ウラノス・エコシステム」が目指す欧米の良いとこ取り

日本版データスペース「ウラノス・エコシステム」が目指す欧米の良いとこ取り

「CEATEC JAPAN 2024」において、IPA 理事長 兼 DADC センター長の齊藤裕氏が「『ウラノス・エコシステム』が実現する業界や国境を超えたデータ活用の将来像とは」をテーマに講演を行った。 欧州電池規制に対応、自動車/蓄電池の“日本版”サプライチェーンデータ連携始動

欧州電池規制に対応、自動車/蓄電池の“日本版”サプライチェーンデータ連携始動

自動車メーカーや日本自動車部品工業会、電池サプライチェーン協議会などが設立した「自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター」は、自動車や蓄電池のサプライチェーン企業間でデータ連携を行えるサービス「トレーサビリティサービス」を開発し提供を開始するとともに、会員企業の募集を開始した。 脱炭素や品質などデータ共有の仕組みで主導権争い、取引条件が変化する2024年

脱炭素や品質などデータ共有の仕組みで主導権争い、取引条件が変化する2024年

製造業DXが進む中で、企業の枠を超えた形で自由なデータ流通を安心して行える「データ流通基盤」の重要性が高まっている。既に欧州などで動きは出ているが、2024年はその仕組み作りや主導権争いが進み、ある程度の形が定まってくる1年になる見込みだ。 製造業でデータ共有圏が広がる背景と、データ共有のインパクト

製造業でデータ共有圏が広がる背景と、データ共有のインパクト

本連載では「加速するデータ共有圏(Data space):Catena-XやManufacturing-Xなどの最新動向と日本への産業へのインパクト」をテーマとして、データ共有圏の動向やインパクトを解説していく。今回はデータを共有することのインパクトを紹介する。 米国でヘルスケアデータを扱う非医療機器の規制がさらに強化される理由

米国でヘルスケアデータを扱う非医療機器の規制がさらに強化される理由

本連載第8回で取り上げた米国の「非医療機器(Non-SaMD)」を取り巻くプライバシーやサイバーセキュリティの規制が大きく変わりつつある。