燃料電池触媒層内の水量変化を定量的に測定する手法 1日〜1週間で解析:研究開発の最前線

豊田中央研究所は、固体高分子形燃料電池の触媒層を構成するアイオノマーの含水率を、短時間で正確かつ定量的に測定する手法を開発した。中性子小角散乱法を用いて、乾燥状態と加湿状態の試料を比較分析することで、含水率を算出した。

豊田中央研究所は2025年4月17日、固体高分子形燃料電池(PEFC)の触媒層を構成するアイオノマーの含水率を、短時間で正確かつ定量的に測定する手法を開発したと発表した。総合科学研究機構、日本原子力研究開発機構との共同研究による成果だ。

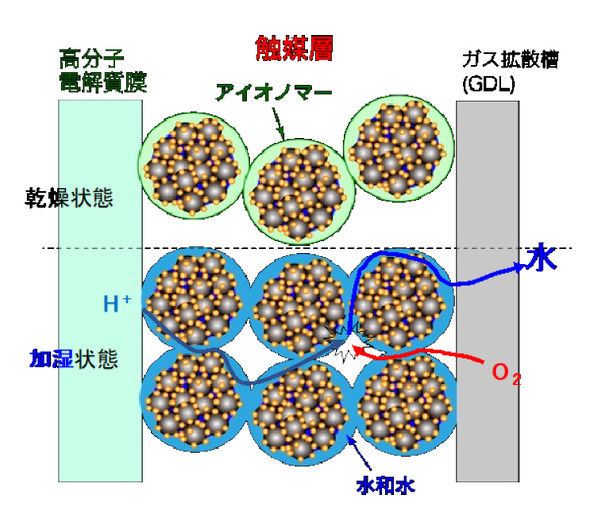

PEFCの触媒層は、白金触媒付きカーボン粒子とイオン(電気)を通す高分子材料のアイオノマーで構成される。PEFCは水素を燃料とするが、水素と酸素が反応する際に触媒層内の水量が多過ぎると燃料供給に影響するため、アイオノマーの水分量の制御が重要となる。

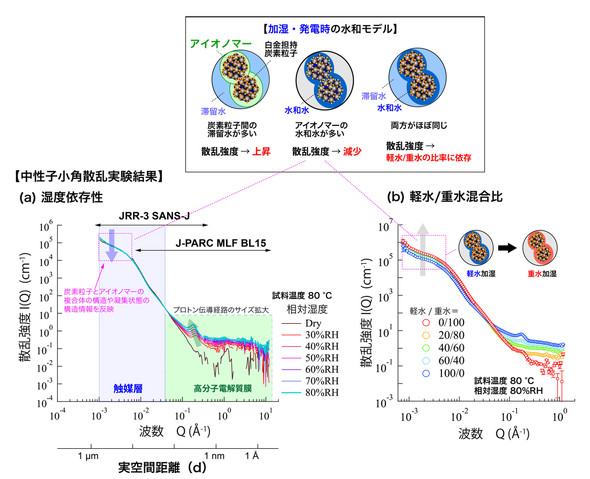

今回の研究では、触媒層のアイオノマー内にある水を評価するため、中性子小角散乱(SANS)法を用いた。量子ビームの1種となる中性子線を用いて、波数Qがゼロ付近(極めて小さな散乱角度領域)における散乱強度を精密に測定。乾燥状態と加湿状態の試料を比較分析することで、アイオノマーの含水率を算出した。従来手法のように白金と炭素粒子、アイオノマー、水の4成分による構造モデルを必要としないため、1日〜1週間程度で解析できる。

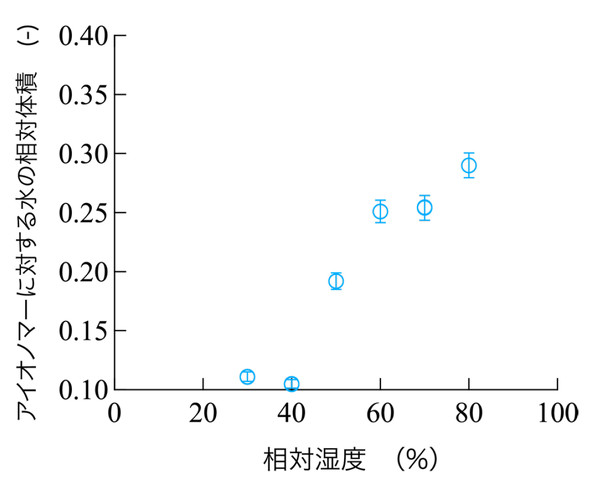

同手法を80℃で発電中の燃料電池に適用すると、相対湿度40%以下ではアイオノマーはほぼ水を含まず、相対湿度80%で水が飽和した。アイオノマー内の水分子は、同一分子構造を持つ高分子電解質膜内の水分子よりも強い結合特性を示した。また、相対湿度が増加すると、水を強く保持することが分かった。

既存の測定データに同手法を適用したところ、触媒層の水分量と発電性能の低下に相関性が認められた。

PEFCは、発電時の排出物が水のみのため、燃料電池自動車への応用が期待されている。燃料電池内部の水量変化と発電性能への影響が明らかになることで、性能向上のための触媒層の材料開発や運転条件の最適化への応用が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

黒鉛ルツボの劣化を抑える、炭化タンタルの厚膜コーティング技術を開発

黒鉛ルツボの劣化を抑える、炭化タンタルの厚膜コーティング技術を開発

豊田中央研究所は、パワー半導体材料のSiC結晶生成時に使用する、黒鉛ルツボの劣化を抑える炭化タンタルの厚膜コーティング技術「SinTaC」を発表した。ルツボの再使用が可能となり、SiC製造コストや環境負荷低減への貢献が期待される。 高いエネルギー密度と急速充放電を両立する、小型リチウムイオン電池向けの新構造

高いエネルギー密度と急速充放電を両立する、小型リチウムイオン電池向けの新構造

豊田中央研究所はリチウムイオン二次電池の新たな電極構造「ファイバー電池」を開発した。【訂正あり】 リチウムイオン二次電池のリサイクル時の発熱リスクを減らす新たな電池不活性化技術

リチウムイオン二次電池のリサイクル時の発熱リスクを減らす新たな電池不活性化技術

豊田中央研究所は、リチウムイオン二次電池のリサイクル時のリスクを低減する、新たな電池不活性化技術「iSleepTM」を開発した。 使用済みリチウムイオン電池を解体せずリユースできる容量回復技術を開発

使用済みリチウムイオン電池を解体せずリユースできる容量回復技術を開発

豊田中央研究所とトヨタ自動車は、使用済みリチウムイオン二次電池の容量回復技術を開発した。リチウムナフタレニド溶液と高誘電率溶媒を混合した回復剤に、容量を回復させる効果があることを見いだした。 トヨタのハイブリッド車が燃費を10%向上、次世代パワー半導体の採用で

トヨタのハイブリッド車が燃費を10%向上、次世代パワー半導体の採用で

トヨタ自動車とデンソー、豊田中央研究所の3社は、従来のSi(シリコン)パワー半導体よりも高効率のSiC(シリコンカーバイド)パワー半導体を共同で開発した。トヨタ自動車は、ハイブリッド車のパワーコントロールユニット(PCU)に採用することで燃費を10%向上したい考えだ。