日立は新中計で2027年度の利益率15%も視野、長期ではLumada事業比率を8割に:製造マネジメントニュース(3/3 ページ)

日立製作所は、2024年度連結業績と2025〜2027年度の中期経営計画「Inspire 2027」について説明。新中計となる「Inspire 2027」の財務KPIでは、売上高の年平均成長率は2024中計と同等の7〜9%を維持しつつ、Adjusted EBITA率で13〜15%を目指す。

主力4事業と戦略SIBの目標

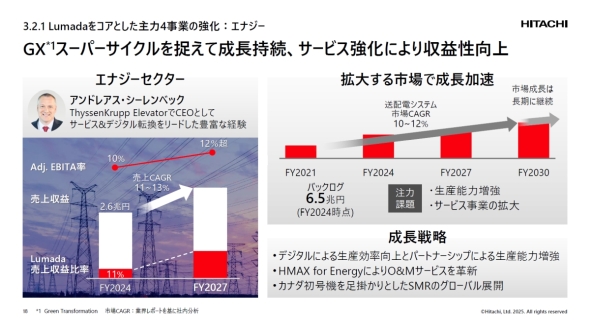

主力4事業の強化もLumada 3.0が核となっている。エナジーセクターは、売上高の年平均成長率で11〜13%、Adjusted EBITA率を2024年度の10%から12%超に高めることをInspire 2027の目標に設定した。送配電システム事業は2030年度に向けて長期的成長が見込まれており、エナジーセクターの受注残(バックログ)も2024年末時点で6兆5000億円に上っている。この受注残に対応する生産能力の最適な増強と、収益性向上につながるサービス事業の拡大が課題となる。なお、SMR(小型モジュール炉)事業では、カナダ初号機を足掛かりにグローバル展開を目指す。

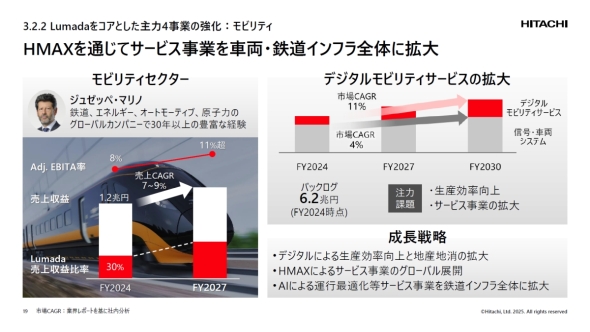

モビリティセクターはInspire 2027において、売上高の年平均成長率で7〜9%、Adjusted EBITA率を2024年度の8%から11%超に高めることを目指す。モビリティ市場はデジタルモビリティサービス市場が年平均11%と高い伸長が期待されており、Lumada 3.0の好事例とされたHMAXを通じてサービス事業を車両/鉄道インフラ全体に拡大していく。また、エナジーセクターと同様に受注残が2024年末時点で6兆2000億円あることも含めて、生産能力の最適な増強とサービス事業の拡大という課題が共通している。

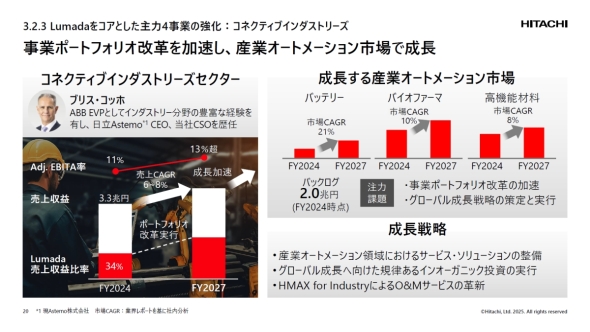

CIセクターのInspire 2027の目標は、売上高の年平均成長率で6〜8%、Adjusted EBITA率の2024年度の11%から13%超への向上となる。徳永氏は「まず、事業ポートフォリオ改革を急ぐ。その上で産業オートメーション事業での成長を目指し、戦略の具体化と実行に取り組む。例えば、ディスクリート(組み立て)系とプロセス系が融合するバッテリー製造、バイオファーマ、高機能材料などの市場は成長が続いている。CIセクターは、産業オートメーション市場でラインビルドを含む自動化/効率化など、フロントラインワーカーの生産性向上につながるサービスの具体化を進める」と説明する。事業ポートフォリオ改革を強調する一方で、インオーガニック投資の実行も施策に盛り込んでおり、中型〜大型のM&Aが行われる可能性もある。

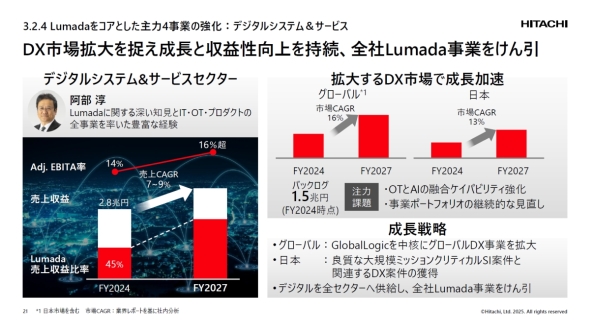

DSSセクターはInspire 2027では、売上高の年平均成長率で7〜9%、Adjusted EBITA率を2024年度の14%から16%超に高めることを目標に設定した。DX(デジタルトランスフォーメーション)市場の拡大を捉えて2024中計から成長と収益性向上を継続し、全社のLumada事業をけん引する役割を担う。「OT(制御技術)とAIの融合ケイパビリティーの強化、収益性向上に向けた事業ポートフォリオの継続的な見直しに注力する」(徳永氏)という。

新たに設立された戦略SIBのBU(ビジネスユニット)は、One Hitachiでリソースを結集し新たな領域での事業創生に取り組む。R&Dによる持続的イノベーションの創出にとどまらず、CVC(Corporate Venture Capital)である日立ベンチャーを戦略SIBの管掌として新事業創生につながるスタートアップへの投資や、エコシステムを活用したイノベーションにも力を入れる。Inspire 2027における戦略SIB向けの事業開発投資金額は、3年累計で最大5000億円に上る。

2025年度時点では、データセンター、電動モビリティ、スマートシティー、ヘルスケアの4つを直近領域に定めて事業創生に着手している。中でも、生成AIの進展により市場が急拡大しているデータセンターについては、アプリケーションからエネルギーまでOne Hitachiでトータルインテグレーションできる日立の力を生かして新たな成長を獲得すべく大きく強化すべく、業界のエキスパートである元エクイニックス(Equinix)事業責任者のカウシック・ジョシ氏を獲得するなどしている。

研究開発投資では、Lumada開発と次世代技術開発の3年累計で最大1兆3000億円を投じる。対象となる次世代技術としては、粒子線治療、航空機の電動化、シリコン量子コンピューティング、宇宙ビッグデータ活用などが例として挙がっている。

米国の自国優先主義には「グローバル自律分散型経営の推進」で対応

第2次トランプ政権による相互関税など、グローバル企業である日立を取り巻く環境は不透明さを増しているが、リスクマネジメントの強化によって対応を進める。最も強化するのが、グローバル自律分散型経営の推進である。

関税政策の影響が最も大きい米国は、日立の2024年度売上高で1兆3000億円となり約13%を占める。徳永氏は「米国の自国優先主義への移行は一過性のものではないと考えている。そこで、グローバル自律分散型経営をよりいっそう推し進めて地産地消を強化し事業リスクの低減に取り組む」と述べる。

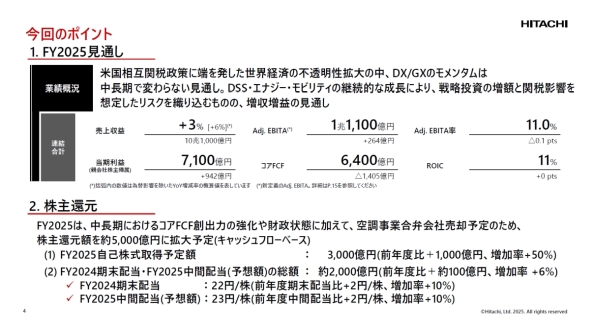

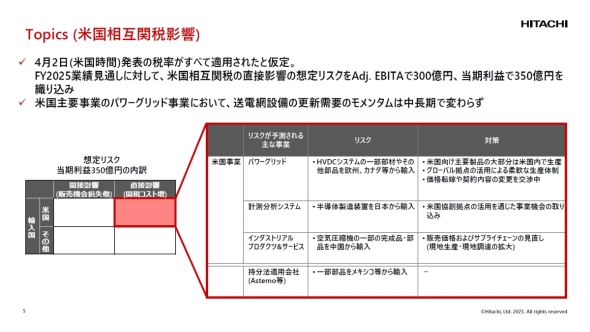

Inspire 2027と併せて発表した2025年度連結業績見通しにおいても、米国の相互関税の影響を一定程度見込んでいる。2025年度連結業績見通しは、売上高が前年度比3%増の10兆1000億円、Adjusted EBITA率が同0.1ポイント減の11.0%※)、当期利益が同15%増の7100億円、コアFCFが同18%減の6400億円。この前提として、米国政府が2025年4月2日に発表した全ての相互関税の税率が適用されたと仮定した上で、米国市場の直接影響のみを想定し織り込んだ。2025年度年間の影響額としては、Adjusted EBITAで300億円、当期利益で350億円を想定している。ただし、米国市場における販売機会損失や他地域の影響については現時点で見通せないため織り込んでいない。

※)Adjusted EBITA率の定義は、2024年度決算まで「調整後営業利益から買収に伴う無形資産等の償却費を足し戻し、持分法損益を加算して算出した指標」だったが、2025年度決算からは「調整後営業利益から買収に伴う無形資産等の償却費を足し戻して算出した指標」に変更された。このため2024年度連結業績と2025年度連結業績見通しのAdjusted EBITA率に差異が発生している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日立新社長に徳永氏、OTとプロダクトの経験生かし「真のOne Hitachi」へ

日立新社長に徳永氏、OTとプロダクトの経験生かし「真のOne Hitachi」へ

日立製作所(以下、日立)は、同社 代表執行役 執行役副社長でデジタルシステム&サービス統括本部長を務める徳永俊昭氏が2025年4月1日付で新たな代表執行役 執行役社長兼 CEOに就任する人事を発表した。 日立が2025年度からの新体制を発表、CIセクタートップは阿部氏からコッホ氏へ

日立が2025年度からの新体制を発表、CIセクタートップは阿部氏からコッホ氏へ

日立製作所は2025年1月31日、同年4月1日付で行う組織変更と執行役などの役員人事について発表した。 日立が次期中計へ1兆円の成長投資、生成AIや半導体/バッテリーの製造などで

日立が次期中計へ1兆円の成長投資、生成AIや半導体/バッテリーの製造などで

日立製作所が2023年度連結業績とともに「2024中期経営計画(2024中計)」の進捗状況について説明。2025〜2027年度の次期中計でのさらなる成長に向けて、2024年度内に総計1兆円の成長投資を行う方針を示した。 日立は事業ポートフォリオ改革からサステナブル成長へ、日立Astemoも非連結化

日立は事業ポートフォリオ改革からサステナブル成長へ、日立Astemoも非連結化

日立製作所が2022年度決算と「2024中期経営計画」の進捗状況について説明。上場子会社がゼロとなり日立Astemoも非連結化することから、事業ポートフォリオ改革は一区切りとして今後はサステナブルな成長に経営の主軸を切り替えていく方針だ。 日立の2024中計は成長モードへシフト、Lumada事業で利益の3分の1を稼ぐ

日立の2024中計は成長モードへシフト、Lumada事業で利益の3分の1を稼ぐ

日立製作所が2021年度決算と2022〜2024年度の中期経営計画「2024中期経営計画(2024中計)」を発表。2024中計の財務目標は、売上高が10兆円にとどまるものの、新たな利益指標として取り入れるAdjusted EBITA率で2021年度の8.3%から12%に伸ばすなど利益率を大幅に伸ばしていく計画である。 新たな成長軌道を描く日立のCIセクター、DSSやGEMとの“クロスセクター”を重視

新たな成長軌道を描く日立のCIセクター、DSSやGEMとの“クロスセクター”を重視

日立製作所がコネクティブインダストリーズ(CI)セクターにおける「2024中期経営計画(2024中計)」の進捗状況と次期中計に向けた新たな成長戦略などについて説明。2024年度以降は、半導体/バッテリー製造、バイオ関連などの高成長分野に投資を集中して新たな成長軌道を描いていく方針だ。