効率的にSiC結晶中の単一スピン情報を読み出し成功:研究開発の最前線

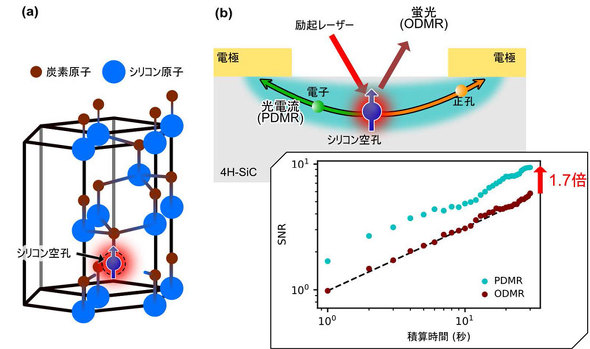

京都大学は、室温下で、4H型炭化ケイ素結晶中の単一スピン情報を電気的に読み出すことに成功した。光照射によって生じる光電流を計測するPDMR法を用いて、従来手法の約1.7倍となる信号対雑音比を達成した。

京都大学は2025年4月16日、室温下で、4H型炭化ケイ素(SiC)結晶中の単一スピン情報を電気的に読み出すことに成功したと発表した。従来の手法に比べ、高効率なスピン情報の読み出しが可能になり、室温で動作する集積SiC量子デバイスの開発につながることが期待される。

SiC結晶中のシリコン(Si)原子の抜け穴に存在する電子スピンは、室温で状態の初期化や操作、読み出しが可能なことから、量子デバイス開発において注目を集めている。今回の研究では、このシリコン空孔電子スピンを単一レベルで検出するため、光照射によって生じる光電流を計測するPDMR法を用いた。

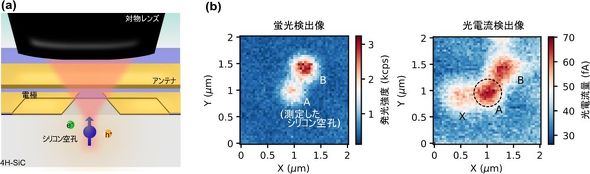

具体的には、高純度なSiC結晶を電力中央研究所が作製し、量子科学技術研究開発機構(QST)で電子線照射を実施。その後、熱処理により個々の識別が可能なシリコン空孔を作製して、PDMR検出に向けて電流捕集用電極とラジオ波印加用アンテナを装備した。このPDMRデバイスを用いて、従来の蛍光によるODMR法とPDMR法でSiC中の単一欠陥の観測を比較した。

どちらの計測法でも、同じ位置に単一シリコン空孔とスポット状の光電流像を観測できたが、PDMR法ではODMR法で見られないスポット像も観測した。このことからPDMR法は、ODMR法では観測できないSiC中の起源が未知の欠陥(スポットX)も高感度に検出できることが示唆された。

(a)作製したデバイスの概略図。対物レンズは励起レーザーの照射とシリコン空孔からの蛍光捕集に用いた。(b)蛍光検出(左)と光電流検出(右)によるデバイス内部のイメージ像[クリックで拡大] 出所:京都大学

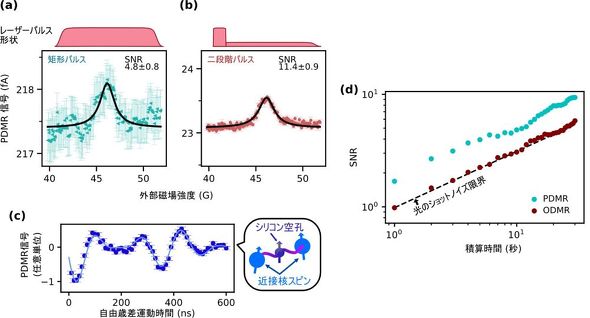

また、高パワーで短時間、低パワーで長時間という二段階構成のレーザーパルスを用いてPDMRスペクトルを測定。その結果、レーザーパワーが一定の矩形パルスに比べ、二段構成レーザーパルスではスピン状態の情報を含まない背景電流が10分の1に低減し、SNRは2.3倍向上した。これにより、単一電子スピン状態のコヒーレントな電気的読み出しに成功した。

信号対雑音比(SNR)はODMR法の約1.7倍を達成しており、高効率なスピン情報読み出しが可能になった。シミュレーションではSNRを約3倍に改善できる余地が示されており、今後さらなる高効率化を図り、デバイス動作の実証につなげたいとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できるGNRの製造法を開発

シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できるGNRの製造法を開発

京都大学は、室温で酸素ドープ型グラフェンナノリボンを合成可能な、新しい炭素細線製造法を開発した。貴金属触媒や炭素系触媒を上回る触媒活性で、シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できる。 アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能を評価

アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能を評価

京都大学は、アイトラッキングを利用する新しい自動視野計を開発した。従来式のハンフリー自動視野計と比較した結果、新しい視野計は従来式と遜色のない性能を持つ上、200秒以内で軽度視野障害の検査を完了した。 分岐構造を持つPVAの合成成功、カギはホウ素

分岐構造を持つPVAの合成成功、カギはホウ素

京都大学は、ホウ素の特性を活用することで、分岐構造を持つポリビニールアルコールの合成に成功した。新しい物性、分解性の発現や機能性材料への展開が期待できる。 ポリマー半導体を高性能化できる縮合多環π電子系骨格を開発

ポリマー半導体を高性能化できる縮合多環π電子系骨格を開発

京都大学は広島大学との共同研究で、ポリマー半導体を高性能化できる縮合多環π電子系骨格を開発した。チオフェンを縮環したことで、ポリマー主鎖の剛直性や主鎖間の相互作用が向上し、効率的に電荷を輸送できる。 ペロブスカイト半導体の界面構造制御法を開発、官能基の作用を解明

ペロブスカイト半導体の界面構造制御法を開発、官能基の作用を解明

京都大学は、スズと鉛を1:1で用いたペロブスカイト半導体の界面構造制御法を開発した。半導体の品質と均質性を向上し、4接合型のペロブスカイトタンデム型デバイスの作製にも成功している。