数学や物理、機械学習を組み合わせて薄膜生成過程の枝分かれ現象を解明:研究開発の最前線

東京理科大学は、銅基板上の薄膜生成過程における枝分かれ現象のメカニズムを解明した。数学、物理、機械学習を組み合わせた手法により、樹枝状組織の成長プロセスと自由エネルギーの関係を明らかにした。

東京理科大学は2025年4月8日、銅基板上の薄膜生成過程における、枝分かれ現象のメカニズムを解明したと発表した。岡山大学、京都大学、東北大学、筑波大学との共同研究による成果で、トポロジーと自由エネルギーを活用したAI(人工知能)解析により、薄膜生成時の樹枝状組織を定量的に解析する手法を開発した。

Beyond 5Gに向けた次世代の電子デバイスでは、テラヘルツ(THz)周波数帯で動作する高い電荷移動度が求められている。特に、グラフェンやボロフェンなどを銅基板上に複数層重ねた多層膜構造デバイスは電荷移動度が高いことで知られ、その性能を引き出すには、多層膜に加えて触媒となる銅基板上の薄膜の品質も重要となる。

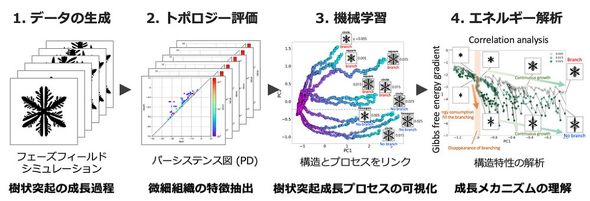

今回の研究では、銅基板上で枝分かれ(樹枝状)するように成長する薄膜生成の過程を、数学的なトポロジーと物理的な自由エネルギー、ML(機械学習)を組み合わせて解析した。まず、結晶成長プロセスを計算するフェーズフィールド法を用いて樹枝状組織をシミュレーションし、6万7725枚の画像データを生成した。

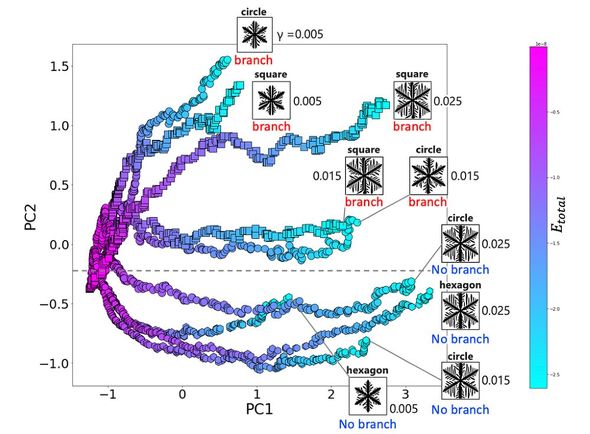

次に、トポロジーの新概念となるパーシステントホモロジーを用いて樹枝状組織を分析し、パーシステント図(PDデータ)として特徴量を抽出。MLの主成分分析(PCA)で樹枝状成長の連続的な動きを2次元にマッピングしたところ、特徴的な2つの評価軸(PC1とPC2)を取得した。このマッピングは枝分かれの成長と自由エネルギーの変化の関係を表しており、データ空間で薄膜生成時の組織構造とプロセスを結び付けることに成功した。

また、2つの評価軸と自由エネルギーの変化を関係付けて解析すると、樹枝状構造の分岐現象と密接に関わっており、得られた特徴量は枝分かれを記す隠れた特徴量だと分かった。これにより、データ空間上で枝分かれが起こる条件を示すことが可能になった。

薄膜生成時の枝分かれ現象を定量的に解析する手法により、そのメカニズムが明らかになったことで、高品質な薄膜作製につながることが期待される。さらに、数学、物理、AIを組み合わせた解析手法(マテリアルインフォマティクス)は、新規材料の作製や最適化への応用も期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

アンモニアを高密度で吸着、繰り返し再生できる単分子結晶吸着材を開発

アンモニアを高密度で吸着、繰り返し再生できる単分子結晶吸着材を開発

東京工業大学と東京理科大学は、アンモニアを高密度で吸着する単分子結晶吸着材を開発した。減圧操作によるアンモニアの脱着が可能で、結晶性や吸着量を維持したまま、繰り返し再生できる。 ナトリウムイオン電池用正極材料の組成探索が可能な機械学習モデルを構築

ナトリウムイオン電池用正極材料の組成探索が可能な機械学習モデルを構築

東京理科大学と名古屋工業大学は、ナトリウムイオン電池用正極材料の組成や電気化学特性を予測する機械学習モデルを共同開発した。次世代電池開発の高速化、低コスト化が期待される。 固体電子移動過程を直接観察できる結晶性ダブルウオールナノチューブを開発

固体電子移動過程を直接観察できる結晶性ダブルウオールナノチューブを開発

東京理科大学は、2種類の配位子を有する環状の亜鉛錯体から、結晶性ダブルウオールナノチューブを開発した。電子ドナー分子をナノチューブ結晶内部に導入し、固体電子移動過程を直接観察できる。 WSi2の横型熱電変換を実証、次世代センサー技術の進展に貢献

WSi2の横型熱電変換を実証、次世代センサー技術の進展に貢献

埼玉大学は東京理科大学との共同研究で、WSi2の横型熱電変換を実証した。ゼロ磁場かつ広い温度範囲で、既存のトポロジカル磁性体と同等の熱電効果を得られることが分かった。 結晶構造から単分子磁石特性を予測するモデルを構築、単分子磁石の発見にも成功

結晶構造から単分子磁石特性を予測するモデルを構築、単分子磁石の発見にも成功

東京理科大学は、金属錯体の結晶構造の3次元座標から構造的特徴を3次元画像として学習する手法を発案し、深層学習を用いて結晶構造データベースより抽出した約2万件のデータから単分子磁石の発見に成功した。