ホウ素でポリビニルアルコール一次構造の多重制御に成功:研究開発の最前線

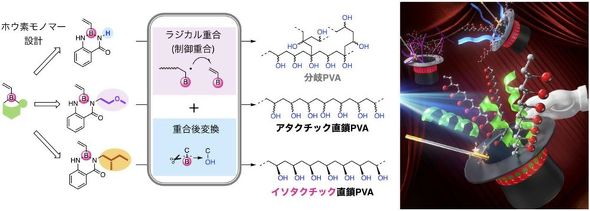

京都大学は、工業的に重要な高分子であるポリビニルアルコールの一次構造を多重に制御する手法を開発した。ホウ素を高分子合成に活用することで、分子量や分岐構造、立体規則性などの一次構造の多重制御に成功した。

京都大学は2025年4月7日、工業的に重要な高分子であるポリビニルアルコール(PVA)の一次構造を多重に制御する手法を開発したと発表した。ホウ素を高分子合成に活用することで、分子量や分岐構造、立体規則性などの一次構造の多重制御に成功した。

PVAは、医療用材料や偏光フィルム、接着剤など幅広い用途で利用される高分子だ。炭化水素主鎖に水酸基側鎖が直結した構造を持ち、高い親水性、生体適合性、結晶性、分解性などを有する。そのため一次構造を多重制御できれば、水酸基の周辺環境の違いに依存したPVA特性の変化により、高機能化や用途拡大が期待できる。

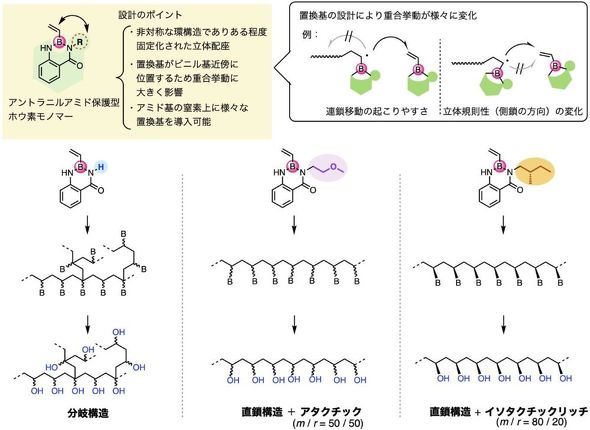

研究グループは、PVAの多重制御を可能にするため、アントラニルアミド基でホウ素を保護したモノマーを設計。ラジカル重合と水酸基化を実施したところ、置換基がない場合は分岐構造を持つPVAが得られた。アミド基上にメトキシエチル基などの置換基を導入した場合では、分岐構造を持たない直鎖PVAが得られた。

この直鎖PVAは、ポリマー側鎖の置換方向(立体規則性)に規則性がない、アタクチックなPVAだと分かった。一方、(S)-2-メチルブチル基などのかさ高い置換基を導入すると、隣り合う側鎖が同じ方向を向いたイソタクチックPVAとなった。

また、かさ高い置換基を導入すると、ホウ素側鎖同士の立体反発で主鎖がらせん様の立体配座をとることが示唆された。これによって重合中の成長ラジカル種とモノマーの反応方向が規定され、それが立体規則性制御の鍵となることが示された。

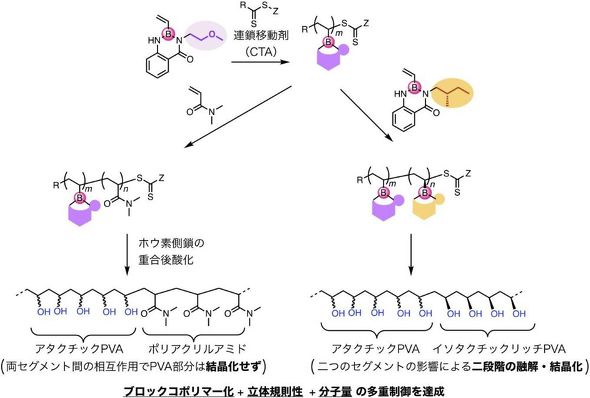

これらのホウ素モノマーは、連鎖移動剤を用いた可逆的付加−開裂連鎖移動(RAFT)機構による制御ラジカル重合にも利用でき、異種モノマーとのブロックコポリマー化を含む多重制御も達成した。例えば、ジメチルアクリルアミドとアタクチックPVAから、ブロック共重合体を合成。また、アタクチックPVAを得られるホウ素モノマーとイソタクチックPVAを得られる別種のホウ素モノマーのブロック共重合とホウ素側鎖変換により、ステレオブロックPVAを合成できた。

今回得られたPVAは、立体規則性や異種ポリマーとのブロックコポリマー化を反映して多様な結晶化挙動を示し、その物性をさまざまに変化させる可能性がある。これにより、水溶性や耐水性の制御など、目的に応じた機能付与につながることが期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できるGNRの製造法を開発

シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できるGNRの製造法を開発

京都大学は、室温で酸素ドープ型グラフェンナノリボンを合成可能な、新しい炭素細線製造法を開発した。貴金属触媒や炭素系触媒を上回る触媒活性で、シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できる。 フッ化物イオン導電性固体電解質の原子配列の乱れとイオン伝導経路を解明

フッ化物イオン導電性固体電解質の原子配列の乱れとイオン伝導経路を解明

京都大学は、フッ化物イオン導電性固体電解質のイオン伝導の仕組みを原子レベルで解明した。イオン半径が異なるCaとBaを混合したことで構造歪みが生じ、局所的にFの原子配列が乱れることが分かった。 ペロブスカイト半導体の界面構造制御法を開発、官能基の作用を解明

ペロブスカイト半導体の界面構造制御法を開発、官能基の作用を解明

京都大学は、スズと鉛を1:1で用いたペロブスカイト半導体の界面構造制御法を開発した。半導体の品質と均質性を向上し、4接合型のペロブスカイトタンデム型デバイスの作製にも成功している。 分岐構造を持つPVAの合成成功、カギはホウ素

分岐構造を持つPVAの合成成功、カギはホウ素

京都大学は、ホウ素の特性を活用することで、分岐構造を持つポリビニールアルコールの合成に成功した。新しい物性、分解性の発現や機能性材料への展開が期待できる。 アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能を評価

アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能を評価

京都大学は、アイトラッキングを利用する新しい自動視野計を開発した。従来式のハンフリー自動視野計と比較した結果、新しい視野計は従来式と遜色のない性能を持つ上、200秒以内で軽度視野障害の検査を完了した。