高性能ナイトビジョンに用いられるカルコゲナイドガラス、40mm以上の大型化に成功:材料技術

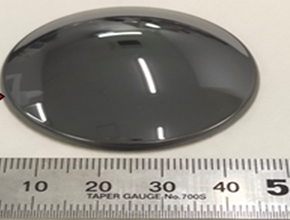

東海エンジニアリングサービスは、自動車の夜間視認カメラ(ナイトビジョン)やセキュリティ/監視システムに用いられるサーモグラフィーカメラなどに最適な特性を持つカルコゲナイドガラスについて、直径40mm以上に大型化できる製造技術を開発した。

東海エンジニアリングサービスは2025年4月16日、自動車の夜間視認カメラ(ナイトビジョン)やセキュリティ/監視システムに用いられるサーモグラフィーカメラなどに最適な特性を持つカルコゲナイドガラスについて、直径40mm以上に大型化できる製造技術を開発したと発表した。

カルコゲナイドガラスは、可視光から遠赤外線となる最大14μmまでの波長の光を高い透過率で透過することを特徴としている。これにより、赤外線カメラにカルコゲナイドガラスを適用することで高い視認性を持つ撮像が行える。

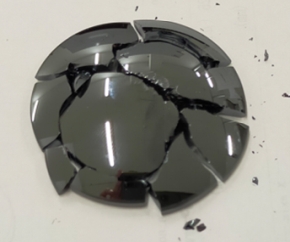

金型を用いたプレス成形が可能なカルコゲナイドガラスだが、一般的なガラスと比較して強度が低く、特に温度変化に敏感といわれている。このため、直径10mm以上の大型レンズを割れずに成形することが技術的に困難なことが課題になっていた。

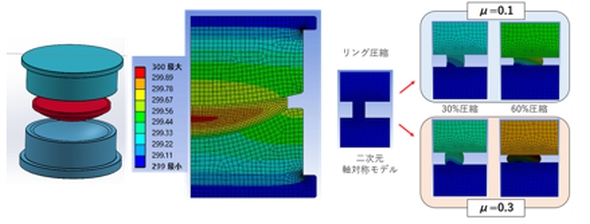

東海エンジニアリングサービスは、京都府の開発補助事業「エコノミックガーデニングI」の補助金を活用し、産業技術総合研究所の支援も受けることで、ガラスの物性データ取得と詳細なシミュレーションを実施した結果、カルコゲナイドガラスの割れを防止する成形条件の確立に成功した。

さらに、カルコゲナイドガラスを成形する際には、特有のガス発生や温度差による破損も起こり得る。これを防ぐための複雑な温度サイクル制御を実現するため、京都府の開発補助事業「エコノミックガーデニングII」の補助金を活用して最適な成形条件を精密に再現できる専用装置の開発に着手。2024年12月に完成した専用装置を用いた試作では、従来の技術的限界を大きく超える直径50mm近いレンズの成形に成功している。

このカルコゲナイドガラスの大型化に向けた研究開発は、入社3年目(当時)の若手エンジニアが中心になって進めたという。

なお、東海エンジニアリングサービスは「OPIE'25」(2025年4月23〜25日、パシフィコ横浜)に出展し、直径50mmの大型カルコゲナイドガラスレンズを展示する予定だ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

20年越しに復活したテクノロジーが自動車の進化に貢献する……かも

20年越しに復活したテクノロジーが自動車の進化に貢献する……かも

車載用としては採用が早すぎた技術が、民生用など他の用途の中で時間の経過とともにこなれて、当初の車載用のコンセプトに改めて貢献できるというケースを見かけます。イノベーションの種は過去にあるのかもしれません。 霧ヶ峰も採用する三菱電機の赤外線センサー「MelDIR」の検知面積が2倍以上に

霧ヶ峰も採用する三菱電機の赤外線センサー「MelDIR」の検知面積が2倍以上に

三菱電機は、人や物の識別、行動把握を高精度に行えるサーマルダイオード赤外線センサー「MelDIR」の新製品として、検知面積を従来比で2倍以上に拡大した「MIR8060C1」を開発した。一般的な住宅の居間など広さ12畳の部屋全体を検知できるようになったという。 “指先”に赤外線センサーを搭載することでロボットは何ができるのか

“指先”に赤外線センサーを搭載することでロボットは何ができるのか

Thinkerは「2023国際ロボット展」において、同社の近接覚センサー「TK-01」について紹介するとともに、これを組み合わせて実現したロボットハンド「Think Hand F」を参考出品した。 高画素化進む遠赤外線センサー、パナソニックが非球面レンズの量産コストを半減

高画素化進む遠赤外線センサー、パナソニックが非球面レンズの量産コストを半減

パナソニックが高解像の遠赤外線センサーに必要な遠赤外非球面レンズの量産技術を開発。硫黄やセレンなどを含むカルコゲナイドガラスと、同社がデジタルカメラ向けなどに培ってきたガラスモールド工法と金型技術を組み合わせることにより、従来工法と比べて高歩留まりかつコストの半減を実現した。 フォノンの応用で遠赤外線センサーを進化、パナソニックのフォノニック結晶構造

フォノンの応用で遠赤外線センサーを進化、パナソニックのフォノニック結晶構造

パナソニックは、フォトン(photon、光子)ではなく、フォノン(phonon、音子)の応用となる「フォノニック結晶構造」をシリコンウエハー上で量産するための作成方法を開発した。このフォノニック結晶構造は、遠赤外線センサーの感度を約10倍向上できるという画期的な技術である。 グラフェンを使った世界最高感度の赤外線センサー、三菱電機が開発

グラフェンを使った世界最高感度の赤外線センサー、三菱電機が開発

三菱電機は、東京都内で研究開発成果披露会を開き、世界最高感度のグラフェン赤外線センサーを披露した。高感度の赤外線センサーとして用いられている量子型センサーと比べて10倍以上の最高感度を達成したという。