ニュース

ウラン活物質蓄電池 LED照明を点灯:研究開発の最前線

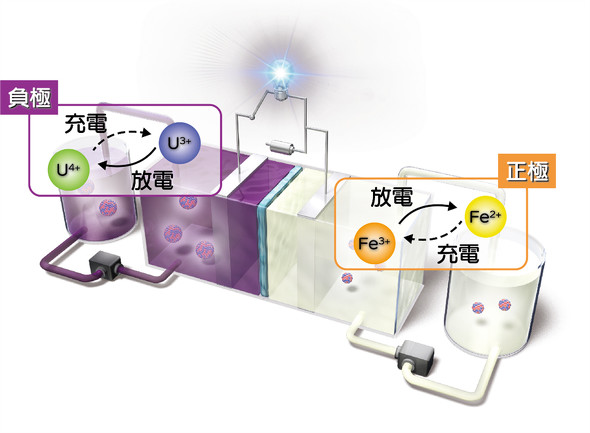

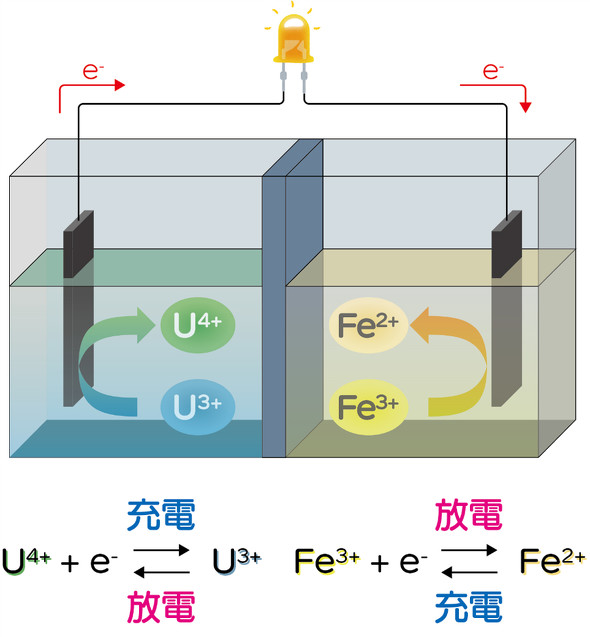

日本原子力研究開発機構は、ウランを活物質とする蓄電池を開発した。負極にウラン、正極に鉄を使用し、有機溶媒とイオン液体の混合液を電解液に用いた。蓄電池の充放電には、ウランイオンと鉄イオンの酸化数の変化を利用している。

日本原子力研究開発機構は2025年3月13日、ウランを活物質とする蓄電池「ウラン蓄電池」を開発したと発表した。同研究をベースに、ウランを用いた蓄電池システムとして特許を出願している。

開発した蓄電池は、負極にウラン、正極に鉄を活物質として使用し、有機溶媒とイオン液体の混合液を電解液に用いた。蓄電池の充放電には、電解液中で陽イオンの状態で存在するウランイオンと鉄イオンの酸化数の変化を利用する。

充電時は鉄イオンの酸化数が2価から3価へ変化し、正極から負極へ電子の移動が発生。ウランイオンの酸化数を4価から3価に変化させ、電気エネルギーを化学エネルギーに転換して蓄える。放電時は、ウランイオンが3価から4価へ、鉄イオンが3価から2価へ変化することで回路に電流が発生する。

作製した蓄電池の起電力は、一般的なアルカリ乾電池に迫る1.3Vを示し、LED照明を点灯させることに成功した。充放電を10回繰り返しても電池性能に変化はなく、負極、正極とも電解液中に析出物は発生しなかった。

原子力発電の燃料製造工程では、現在の技術で活用できない劣化ウランが副産物として排出され、大量に保管されている。今後は、電解液を循環させることでウラン蓄電池の電気を蓄えられる量の向上を目指し、劣化ウランの資源化を視野に、実用化に向けたウラン蓄電池の大容量化を目指す考えだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ウラン系超電導体の超純良単結晶で新たな超伝導状態を発見

ウラン系超電導体の超純良単結晶で新たな超伝導状態を発見

日本原子力研究開発機構は、東北大学とともに、スピン三重項トポロジカル超伝導物質候補であるウラン化合物で、低磁場超伝導状態と高磁場超伝導状態との間に、両者が混合した新しい超伝導状態が存在することを発見した。 常温簡単にプルトニウムから半永久電源の熱源を分離回収

常温簡単にプルトニウムから半永久電源の熱源を分離回収

日本原子力研究開発機構は、プルトニウムからアメリシウムを分離回収する新しい手法を開発した。アメリシウム241は、長期間にわたって安定した電力を供給できる半永久電源の熱源として注目されている。 効率的かつ安全に金属イオンを抽出できるフッ素系抽出剤を開発

効率的かつ安全に金属イオンを抽出できるフッ素系抽出剤を開発

日本原子力研究開発機構は、リン酸エステル化合物をフッ素化したフッ素系抽出剤を開発した。金属を溶かした溶液から有用な金属を分離して精製する溶媒抽出法において、油相が分離して生じる第三相の生成を抑制する。 使用済みリチウムイオン電池をリサイクルし、抽出プロセスも提供するサービス

使用済みリチウムイオン電池をリサイクルし、抽出プロセスも提供するサービス

エマルションフローテクノロジーズは、使用済みLIBから顧客のニーズに合ったリサイクル原料を小型実証プラントにて抽出し、そのプロセスを受託開発する「EFTファウンドリー」サービスを開始する。 希土類Ce化合物超伝導体の電子の空間分布の可視化に成功

希土類Ce化合物超伝導体の電子の空間分布の可視化に成功

大阪大学らの研究グループは、希土類Ce化合物超伝導体の電子軌道を可視化することに成功した。硬X線光電子分光とX線吸収分光の直線偏光依存性を測定し、超伝導になる電子の空間分布を直接観測した。