配管流れの基本的な計算方法:はじめての化学工学(5)(2/2 ページ)

化学プラントでは、原料や製品、中間生成物などさまざまな流体を目的の場所に輸送する必要があります。それぞれの単位操作の間は配管をつないで移送されることから、配管はプラントの血管とも言えます。今回は配管設計の基本となる事項を解説します。

レイノルズ数による層流と乱流の予測

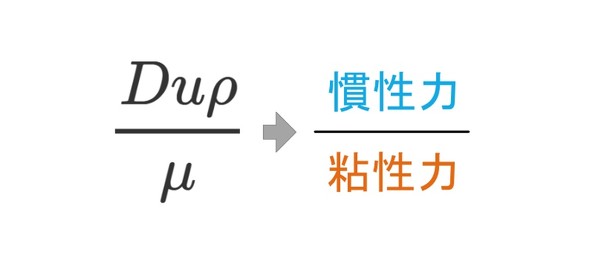

配管内の流れを考える時、レイノルズ数(Re)を用いて流れの状態を判断します。レイノルズ数は流れが層流か乱流かを予測する無次元量です。慣性力と粘性力の比はDuρ/μとして定義されます。

一般に、Reが2100以下の場合は層流、4000以上の場合は乱流と見なされ、2100〜4000の範囲は遷移流として不安定な状態であるとされます。つまり層流においては粘性力が、乱流においては慣性力が流れを支配していることを意味します。

- Re <= 2100(層流):流れ方向に対して平行で、乱れが少ない

- 2100 < Re < 4000(遷移領域):層流と乱流の間で不安定に変動し、予測困難な挙動を示す

- Re >= 4000(乱流):流れ方向に対して直行する流れや渦が生じる

圧力損失の考慮

配管内を流れる流体には、大きく分けて2種類のエネルギー損失が生じます。損失エネルギーを圧力換算して圧力損失とも呼ばれます。1つ目は配管内壁との摩擦、2つ目は配管継手が引き起こす流れの乱れです。

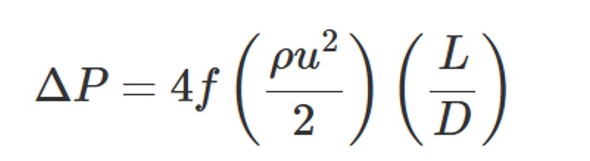

1つ目の配管内壁との摩擦による圧力損失は、ファニングの式やダルシーワイズバッハの式を用いて計算できます。

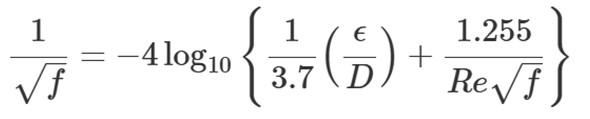

式中に記載の管摩擦係数fは配管内壁の粗さやレイノルズ数によって変化する値です。層流においてはf=16/Reの式が成り立ちます。対して乱流域ははさまざまな式で表せます。特に用いられるのがコールブルックの式です。

その他にもブラウジウスの式、ニクラゼの式、プラントル・カルマンの式などがあります。計算から求める以外にも、レイノルズ数と相対粗度から管摩擦係数が簡単に分かるムーディー線図という図があります。化学工学会が発行している化学工学便覧の他、さまざまな参考書に記載されています。

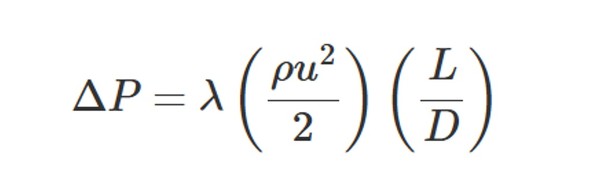

ファニングの式における管摩擦係数を4fからλに表記を変えることでダルシーワイズバッハの式に変化します。つまり式の意味は同じです。

2つ目の配管継手が引き起こす流れの乱れは、配管継手(エルボ、ティー、バルブ、レジューサなど)の内部での渦発生などが原因です。この場合、係数nを用いてL=nDを計算することで、その損失量を直管の相当長に換算します。同じ継手が複数個ある場合は、その個数分だけ相当長を加算します。相当長でファニングの式やダルシーワイズバッハの式で計算します。

例えば90度エルボは32、玉型弁(全開)は300です。こちらの値もムーディー線図と同様に、化学工学便覧の他、さまざまな参考書に記載されています。

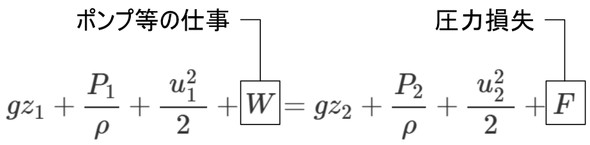

ベルヌーイの定理は外部からの仕事や圧力損失は考慮されていません。このため、圧力損失F、そしてポンプやブロワなどから加える仕事Wを補正項として加えることで実用的な計算が可能になります。

まとめ

今回は、化学プラントにおける配管設計の基礎として、配管内を流れる流体の挙動を計算する方法を紹介しました。連続の式とベルヌーイの定理を理解し、レイノルズ数によって流れの状態を把握することが重要です。

また、配管設計においては、摩擦や配管継手による圧力損失を考慮する必要があります。これらの知識を踏まえて、適切な配管径やポンプの選定を行うことが、プロセス設計の第一歩になります。(次回へ続く)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

そもそも化学工学って何?

そもそも化学工学って何?

化学工学は、多くの工業製品の生産を陰で支える重要な学問分野です。しかし、化学工学とは具体的に何をするのでしょうか? 第1回は、初めて化学工学を学ぶ方を対象に基本的な要素を分かりやすく解説します。 実験室で成功した化学反応を工業規模で再現する難しさとは?

実験室で成功した化学反応を工業規模で再現する難しさとは?

化学工学は、実験室規模で確立した化学的プロセスを産業規模で実現するための工学分野です。規模が大きくなると不都合が生じやすく、ビーカーやフラスコとは異なる工業的に最適化された構造をしています。今回はプラントの主要な構成要素である槽、塔、熱交換器を紹介します。 物質収支とエネルギー収支の考え方

物質収支とエネルギー収支の考え方

化学工学計算の中で物質収支とエネルギー収支は、化学プロセスの挙動を理解し最適化するために不可欠です。今回は、物質収支やエネルギー収支の基本的な考え方と計算事例を解説します。 化学プロセスにおけるバッチ操作と連続操作の違い

化学プロセスにおけるバッチ操作と連続操作の違い

化学プロセスは大きくバッチ操作と連続操作に分類されます。これらは製造する製品の特徴や品質要件にあった操作が選択されます。今回はバッチ操作と連続操作の一般的な違いと使い分け方を紹介します。 コスモの製油所デジタルプラント化 三現主義を解消する技術とは?

コスモの製油所デジタルプラント化 三現主義を解消する技術とは?

コスモエネルギーグループに、製油所のデジタルプラント化の背景や特徴、導入による大きな利点、今後の展開について聞いた。