化学プロセスの視点で見る3つの伝熱方式:はじめての化学工学(6)(1/2 ページ)

化学工学の分野では、多くのプロセスで温度制御が不可欠です。今回は、温度制御に関連する伝熱について、基礎となる3種類の伝熱方式について解説します。

高温から低温へ伝わる「伝熱」

伝熱とは、文字通り「熱が伝わる現象」のことです。熱は必ず温度の高い物体から低い物体(もしくは場所)へと移動します。この温度差が、熱を移動させる「駆動力」となります。温度差が大きいほど、より熱は速く移動します。

熱の伝わり方には、大きく分けて「伝導伝熱、対流伝熱、放射伝熱」の3種類があります。化学工学における伝熱技術の応用範囲は非常に広くなっています。

- 反応:反応に伴い変化する温度を一定に保つための加熱/冷却です。

- 蒸留:系中の温度を調節して沸点の異なる成分を分離します。

- 蒸発、濃縮:溶液から溶媒を蒸発させて濃度を高めます。

- 晶析:冷却や蒸発で、溶液に溶けている物質を固体(結晶)として析出させます。

- 乾燥:固体材料に含まれる水分などを、熱風などを使って除去します。

- エネルギー回収:捨ててしまう熱を他のプロセスの予熱に使います。

このように、ほとんどの化学プロセスで伝熱の技術が使われます。伝熱の原理を理解して適切に設計/制御することが、製品の品質、生産効率、そしてプロセスの安全性に直結します。

伝導伝熱

伝導伝熱(熱伝導)は、主に静止している流体や固体の内部で起こる熱の伝わり方です。物質を構成する分子や原子が、隣り合う分子や原子に振動エネルギーを次々と伝えていくことで熱が移動します。

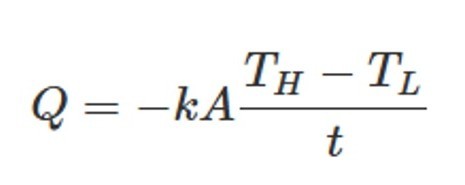

物質によって熱の伝わりやすさは異なり、これを熱伝導率「k[W/(m・K)]」で表します。また伝熱量(熱移動量)「Q[W]」は、フーリエの法則で表されます。

化学装置については次のような熱伝導の活用事例があります。

- 熱交換器の伝熱管/プレート壁:流体間の熱交換は、管壁やプレートといった固体材料の熱伝導を介して行われます。

- 反応器の壁やジャケット:反応熱を除去または供給するために、反応器の壁を通して熱が伝導します。反応器の表面に蒸気などを流せるジャケット構造になっています。

- 配管や装置の保温/保冷材:プロセス流体の温度を維持したり、エネルギー損失を防いだりするために断熱材(低い熱伝導率を持つ材料)を表面に取り付けます。

対流伝熱

対流伝熱(熱対流)は、流体が移動することによって熱が運ばれる方式です。自然対流と強制対流があります。

自然対流は、流体内の温度差によって生じる密度差が原因で自然に発生する流れです。温度が高い流体は密度が低くなり上昇し、温度が低い流体は密度が高くなり下降するという原理に基づいています。例えば、暖かい空気が上昇し、冷たい空気が下降する現象が自然対流です。

強制対流は、ポンプ、撹拌機、ファンなどの外部機械の力によって意図的に作り出される流れです。自然対流に比べて流体の移動速度が速く、熱伝達効率が高いという特徴があります。

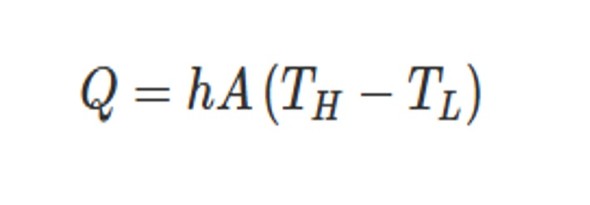

固体表面と流体間の熱の伝わりやすさは熱伝達率「h[W/(m2・K)]」で表します。また対流による熱移動量(伝熱量)「Q[W]」は、ニュートンの冷却法則で表されます。

- 熱交換器内の構造:熱伝導により壁面近くで熱交換された後は高温側と低温側の温度は近くなります。熱交換器内の流体が強制対流するような構造にすることで効率的な熱交換を実現します。

- 反応器内の混合:撹拌槽などでは、撹拌翼を回しての強制対流によって反応物や熱媒体を混合し、温度分布を均一に保ちます。

- 蒸留塔の循環:蒸留塔で加熱する場合、リボイラーという熱交換器が使われます。塔の下部から抜き出してポンプで熱交換器を通して加熱した後、蒸留塔へ戻します。こうして循環することで、強制対流により温度が均一になります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.