室温で光と磁石が強く結合した状態を作り出すことに成功:研究開発の最前線

東北大学は、冷却や金属箱を必要とせず、室温で動作するマグノンポラリトン媒体を開発した。マイクロ波とマグノンが結合比0.22で強く結合し、超強結合マグノンポラリトンを室温で作り出すことに成功している。

東北大学は2025年2月4日、冷却や金属箱を必要とせず、室温で動作するマグノンポラリトン媒体を開発したと発表した。京都工芸繊維大学、京都大学、理化学研究所との共同研究によるもので、室温での量子コンピュータの操作が期待される。

マグノンポラリトンとは光と磁石が結合した状態のことで、量子コンピュータの操作につながることから、多方面で研究が実施されている。今回の研究では、室温で超強結合マグノンポラリトンを作るため、天然には存在しない性質を示す人工構造物(メタマテリアル)に着目した。

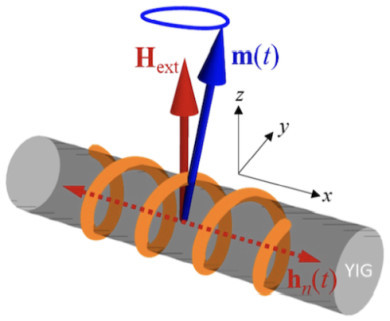

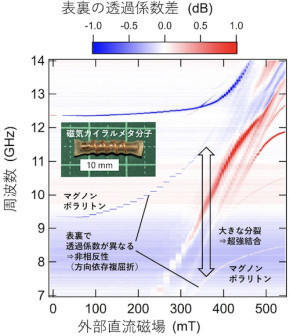

まず、絶縁性の磁石イットリウム鉄ガーネット(YIG)の円柱となる磁性メタ原子を銅のらせん構造のカイラルメタ原子に挿入し、磁気カイラルメタ分子を作製した。周波数10GHz程度のマイクロ波の透過を観測したところ、カイラルメタ原子に共鳴したマイクロ波と磁性メタ原子のマグノンが結合比0.22で強く結合し、超強結合マグノンポラリトンを室温で作り出すことに成功した。

また、カイラルメタ原子と磁性メタ原子での対称性の破れを要因とし、マイクロ波をメタ分子の上と下から照射した場合とで、透過係数(屈折率)が異なる方向非相反性が示された。これは光の伝搬方向によって屈折率が変わることを意味し、マイクロ波にとって表裏の決まったマジックミラーの実現に寄与する。

これまで超強結合マグノンポラリトンの作製には、金属箱や低温が必須だったが、室温で安定して強結合の状態を作り出すことが可能になった。これにより、量子コンピュータの室温での操作手法の開発が期待される。

今後は、結合比1以上の深強結合状態や非相反性の強化を図り、マイクロ波の一方向透過を目指すとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学と三井不動産は、両者のパートナーシップによる「東北大学サイエンスパーク構想」を本格始動したと発表した。 次世代半導体向けの素材とプロセスを共創する研究所を設置

次世代半導体向けの素材とプロセスを共創する研究所を設置

東北大学と住友ベークライトは、同大学 青葉山キャンパス レジリエント社会構築イノベーションセンター(仙台市青葉区)に「住友ベークライト×東北大学 次世代半導体向け素材・プロセス共創研究所」を2025年1月1日に設置する。 高輝度放射光施設のNanoTerasuを活用する産学共創の研究施設を設立

高輝度放射光施設のNanoTerasuを活用する産学共創の研究施設を設立

東北大学は、産学共創の研究施設「NAGASE×東北大学 Delivering next.共創研究所」を設立する。共創パートナーとなる長瀬産業は、3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu(ナノテラス)」を活用する考えだ。 金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

東北大学とSWCCは、産学共創の研究施設「SWCC×東北大学高機能金属共創研究所」を開所した。同大学の制度を活用し、仙台市青葉区の同大学片平キャンパス内に拠点を設ける。 実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

AGCや大陽日酸、産業技術総合研究所、東北大学は、実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功した。