新幹線の高速運転中に計測可能な軌道材料モニタリングシステムを共同開発:鉄道技術

クラボウは、東海旅客鉄道と共同で、東海道新幹線の軌道材料を高速走行中に計測する軌道材料モニタリングシステムを開発した。鉄道業務の効率化、省人化に貢献する。

クラボウは2025年2月5日、東海旅客鉄道(JR東海)と共同で、東海道新幹線の軌道材料を高速走行中に計測する軌道材料モニタリングシステムを開発したと発表した。

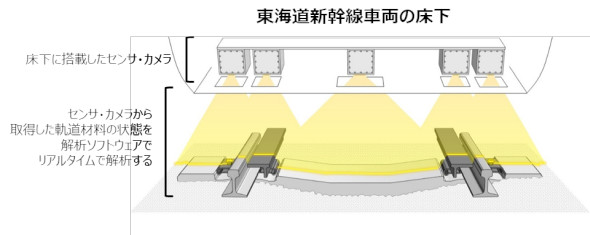

東海道新幹線車両の床下に装着したプロファイルセンサーとラインセンサーカメラで得られたデータを、クラボウが独自に開発した軌道材料判定ソフト「Track Analyzer」によって解析し、リアルタイムで締結ボルト、まくらぎ、道床バラストなどの軌道材料の状態を把握することができる。JR東海の試験車両に同システムを設置し、東海道新幹線の線路において試験測定を実施したところ、時速300kmの高速運転中でも目視と同レベル以上で測定可能であることが確認された。

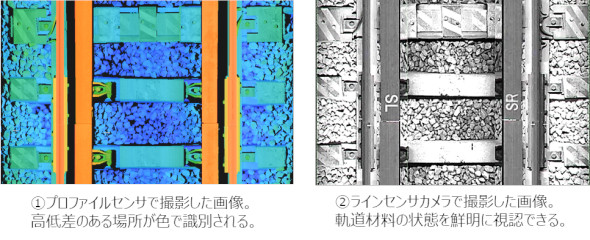

プロファイルセンサーによる撮影は、高低差を色で判別できるので、締結ボルトやまくらぎ、道床バラストなどの高さの変化を確認できる。また、ラインセンサーカメラで精度の高い画像を撮影できるため、軌道材料の状態を精緻かつ正確に把握できる。さらにTrack Analyzerを用いることで、ボルト、まくらぎなどの締結装置、道床バラストなどの変状を自動的に判定し、高速画像処理技術によって、撮影した大容量の画像データを容易かつ迅速に解析可能だ。

同システムを活用することで、JR東海は東海道新幹線の営業運転中に軌道材料の状態を把握できるようになる。その結果、係員の現地での点検回数を減らし、補修作業を迅速に実施できるため、業務の効率化につながる。両社は、同システムの技術開発を進め、精度や耐久性を改善し、2027年以降の実運用開始を目指す。

鉄道業界では、輸送の安全、安定性確保のために係員が徒歩で全線を移動しながら、レールやまくらぎ、締結ボルト、道床バラストなどの軌道材料の点検を目視や計測器具で行うため、多大な労力と時間が費やされている。そのため、将来の労働力人口の減少を見据え、業務の効率化や省人化が求められている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

電気自動車にも搭載可能な効率95%以上のモーターの開発に成功

電気自動車にも搭載可能な効率95%以上のモーターの開発に成功

工学院大学と同大学発のベンチャーであるマグネイチャーは、1000回転〜15000回転の全領域において効率95%以上で、電気自動車にも搭載可能な出力64kW級モーター「MagNach」を開発した。 まるで近未来の複座戦闘機、無人運航船の“移動型”陸上支援センターに乗ってみた

まるで近未来の複座戦闘機、無人運航船の“移動型”陸上支援センターに乗ってみた

日本財団が無人運航船開発プロジェクト「MEGURI2040」の一環として製作した移動型陸上支援センターを報道陣に公開した。公開に伴う説明会では、実車展示とともに、日本財団による移動型陸上支援センターの目的やコンセプトの紹介、開発を担当した日本無線による仕様の説明などが行われた。 2025年はEV自社生産へ工事が本格化、「政策撤回でも需要は消えない」

2025年はEV自社生産へ工事が本格化、「政策撤回でも需要は消えない」

SUBARUは2024年4〜12月期決算を発表した。 「このままでは海運の物流不全は不可避」に気付かされた海技研の内航研究

「このままでは海運の物流不全は不可避」に気付かされた海技研の内航研究

内航海運は日本の物流を支える重要な基盤だが、船員と船舶の高齢化が進んでおり、この状況を放置すれば物流不全は不可避だ。海上技術安全研究所(海技研)の第24回講演会では、内航海運が抱える問題の解決策として海技研が取り組んでいる研究に関する進展状況が紹介された。 使用済タイヤから新品並みの性能を持つカーボンブラックを生成

使用済タイヤから新品並みの性能を持つカーボンブラックを生成

東海カーボン、ブリヂストン、九州大学および岡山大学は、使用済タイヤなどから取り出した再生カーボンブラックを二次処理し、バージン品並みのゴム補強性を持つカーボンブラックを生成するプロジェクトを開始した。 いすゞが米国に新工場、2030年に年間生産能力5万台

いすゞが米国に新工場、2030年に年間生産能力5万台

いすゞ自動車は米国サウスカロライナ州に生産拠点を新設する。