まるで近未来の複座戦闘機、無人運航船の“移動型”陸上支援センターに乗ってみた:船も「CASE」(3/3 ページ)

日本財団が無人運航船開発プロジェクト「MEGURI2040」の一環として製作した移動型陸上支援センターを報道陣に公開した。公開に伴う説明会では、実車展示とともに、日本財団による移動型陸上支援センターの目的やコンセプトの紹介、開発を担当した日本無線による仕様の説明などが行われた。

日本無線が描くスマートシップ実現までのマイルストーン

日本無線 執行役員の井上眞太郎氏は、MEGURI2040の第2ステージで取り組む無人運航船の船陸連系技術開発と実証の内容を説明した。

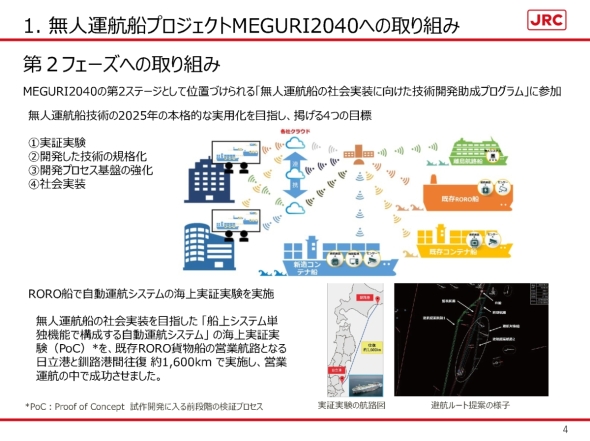

MEGURI2040の第2ステージでは到達目標として「実証実験」「開発した技術の規格化」「開発プロセス基盤の強化」「社会実装」を掲げているという。これらのうち実証実験では、既に2023年10月に既存RORO貨物船による日立港ー釧路港間の往復約1600kmの営業運航において『船上システム単独機能で構成する「自動運航システム」の海上実証実験』を実施。衝突を避けるための「避航」が必要な情況において、避航ルートの提案と操舵制御に成功した他、自動運航システムが正常動作する運航設計領域=ODD(Operational Design Domain)でシステム稼働率平均約96%を達成したことが紹介された。

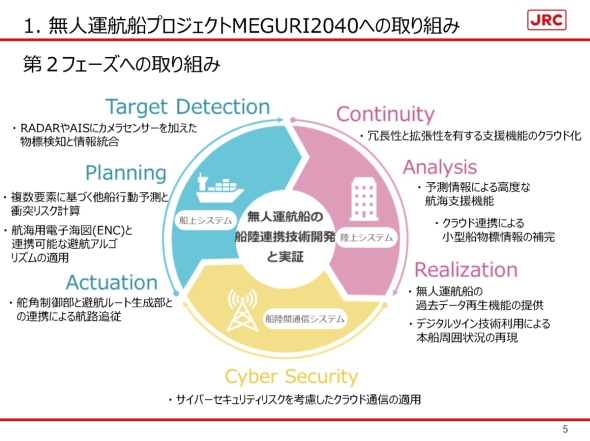

井上氏は、MEGURI2040第2ステージにおいて開発を目指す機能要素の全体像についても解説している。井上氏は無人運航船の実現のために必要な機能要素を「船上システム」「陸上システム」「船陸間通信システム」の3領域に分類する。

船上システムを構成する機能要素としては「Target detection」「Planning」「Actuation」を挙げた。Target detectionでは障害物(=ターゲット)を認識する複数のセンサーを組み合わせた物標検出技術を開発、Planningではルート(=避航ルートなど)の自動生成技術の開発、Actuationでは操舵機の自動制御技術開発をそれぞれ目指すとしている。

陸側システムを構成する機能要素としては「Continuity」「Analysis」「Realization」を挙げる。Continuityでは冗長性と拡張性を有する支援機能のクラウド化を、Analysisでは予測情報による高度な航海支援機能とクラウド連携による小型船物標情報の補完を、Realizationでは無人運航船の過去データ再生機能の提供とデジタルツイン技術利用による本船周囲状況の再現をそれぞれ目指すという。

また、船陸間通信システムではサイバーセキュリティリスクを考慮したクラウド通信の適用を可能にするという。「ここが強化されないと外部から無人運航船をコントロールされてしまうことにもつながりますので注意が必要です」(井上氏)。

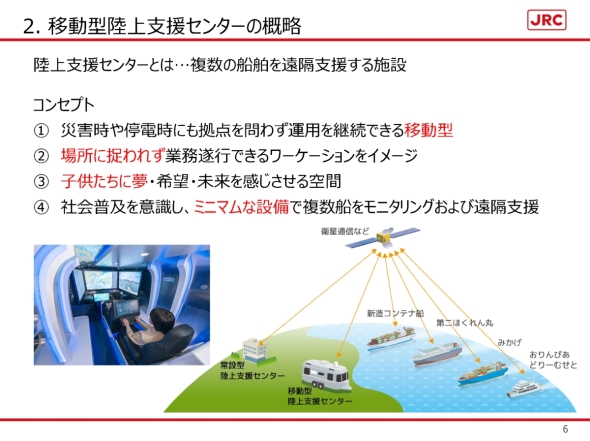

続けて井上氏は移動型陸上支援センターのコンセプトを紹介した。井上氏は4項目のコンセプトを掲げているが、その中には、移動型だからこそ、災害時や停電時にも拠点を問わず運用を継続できるとともに、“ミニマム”な設備で複数船をモニタリングおよび遠隔支援できることが含まれている。「設備をミニマムとして船を管理される方々が導入しやすいシステムとなっています。クルマに搭載してもオフィスに搭載しても設備が少ない方が場所的にもコスト的にもメリットがあります」(井上氏)。

井上氏は、日本無線が掲げている将来像「陸と船の全てをつなげ、未来を創るスマートショップ」についても説明した。日本無線では、「自動運航」の実現を目指したマイルストーンを独自に設定している。そのマイルストーンは3つの世代に分かれており、第1世代では船舶のデジタル化で「船陸連携による海の見える化」を実現し、第2世代では安全航行のための支援機能を持たせた有人による自律運航、第3世代では完全な自動運航の実現をそれぞれ目指すとしている。井上氏は「第2世代までは完了しており、現在は第3世代の研究開発と実証実験を進めています」と現時点における進捗を説明している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

2025年、“シン・無人運航船”出現

2025年、“シン・無人運航船”出現

日本財団は無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」の第2ステージ事業に関する説明会を実施した。日本財団が中心となって2020年6月から2022年3月にかけて進めてきた無人運航船開発プロジェクト第1ステージの成果を受けて、2022年10月から第2ステージに着手している。 400海里、40時間の実証航海で見えてきた無人運航の実力

400海里、40時間の実証航海で見えてきた無人運航の実力

日本財団が進めている無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」と、その支援を受けて無人運航船システムの開発を進めているDFFAS Projectコンソーシアムは、2022年2月26日〜3月1日にかけて実施した無人運航船実証実験に関する記者発表会を開催し、実証実験の概要と成果について明らかにした。 複数の船舶を陸上から遠隔で航行支援する「陸上支援センター」が完成

複数の船舶を陸上から遠隔で航行支援する「陸上支援センター」が完成

古野電気は、複数の船舶を陸上から遠隔で航行支援する「陸上支援センター」が完成したと発表した。2025年7月より順次実施する実証実験にて、無人運航船4隻の遠隔航行を同時に支援する計画となっている。 船舶技術の最前線! 自律運航に風力アシスト、最新の極地探査船も

船舶技術の最前線! 自律運航に風力アシスト、最新の極地探査船も

「SEA JAPAN 2024」が開催された。1994年の第1回から30周年となる今回は、従来の大型商船や貨物船向けの舶用機器と技術展示に加えて、オフショアと港湾技術にフォーカスした「Offshore & Port Tech」も初めて併設された。この記事では、これらの展示から、電子海図や自動操船関連機器、風力アシスト推進、そして、海洋調査に特化した新鋭船に関するものを取り上げる。 「このままでは海運の物流不全は不可避」に気付かされた海技研の内航研究

「このままでは海運の物流不全は不可避」に気付かされた海技研の内航研究

内航海運は日本の物流を支える重要な基盤だが、船員と船舶の高齢化が進んでおり、この状況を放置すれば物流不全は不可避だ。海上技術安全研究所(海技研)の第24回講演会では、内航海運が抱える問題の解決策として海技研が取り組んでいる研究に関する進展状況が紹介された。- 船乗りだからこそ重視するStarlinkの価値とは