五重塔のアーキテクチャに学べ! 日本の製造業DXの勝ち筋は保守サービスにあり:製造業DXプロセス別解説(10)(2/2 ページ)

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第10回は、日本の製造業DXの勝ち筋になり得る「保守サービス」について解説する。

デジタル時代に保守サービスで価値を生み出すアーキテクチャとは

五重塔の例から学ぶべき点は、モノが大切に使われ続け、愛され続ける上ではアーキテクチャが重要ということである。デジタル化が進むこの先の未来においては、さらにその重要性は増すだろう。では、デジタル時代における保守サービスで経済的価値を生み出すためにアーキテクチャはどうあるべきだろうか。

(1)購入後もさらに進化するようなワクワクするアーキテクチャ

従来の製造業において、モノに対する顧客要求は自社製品そのモノに対する顧客要求の追求が主だった。五重塔のアーキテクチャの前提には、「モノ」としての建造物の設計としてだけではなく、普遍的な時間の流れの中に、そこに訪れる人たちの感情、思考、行動も含めた「顧客体験」の設計があるといえるだろう。製造業がモノを売って終わる時代から、製品出荷後においても保守サービスのように継続的に価値を提供し続けることで収益化を志向するビジネスモデルの時代へ進化するならば、設計時にワクワクする要素を盛り込むアーキテクチャを設計すべきである。

では、ビジネスで収益を生むためのワクワクとは何だろうか。それは、顧客が製品購入後もハードウェア的にもソフトウェア的にも進化するような期待感を事前に盛り込んだアーキテクチャを設計することだ。ここで特筆すべきは、製品をマーケットに出す時点では「完全」である必要はないことである。誤解を恐れずに言うならばむしろ、「不完全な状態」で世に送り込む方が、顧客のワクワクや製品に対する愛着の仕掛けとなる。

製品購入前に抱いていた期待値を購入後に超える体験を持ったことはないだろうか。例えば「ミニ四駆」で遊んだ経験がある方は思い出して欲しい。モーターを変えたり、タイヤを変えたり、ギヤを変えたり、「レースを楽しむ」という価値観の下で適切に設計されたアーキテクチャ(専門用語で言うなら、機能適合性、性能効率性、互換性、使用性、モジュール性など)があったからこそ、製品購入後もパーツ購入やレースへの参加など期待値を超える体験があった。

デジタル化された今では、顧客のこうした欲求や使い方を直接的にも、またSNSなどを通じて間接的にも拾える時代になった。顧客の欲求や行動に対して、自社製品のどこでどういう振る舞いでワクワクを仕掛けていくのか、そうした観点でのアーキテクチャが求められるだろう。不完全な状態で出荷し、顧客自体が製品をカスタマイズし、その過程で製品に対するロイヤリティーが高まる。そういったメカニズムを支えるアーキテクチャが求められるだろう。

また、アーキテクチャを検討する上で、モノ自体を進化させるためにどの要素をオープン/クローズにするかという戦略も重要だ。アーキテクチャは垂直統合型と水平分業型のアーキテクチャに大別されるが、垂直統合型のアーキテクチャには進化やイノベーションという観点では弱点がある。構造と機能の対応関係が複雑で構成要素間の依存度が高く、ある要素を変更すると関連する他の要素も合わせて変更する必要があるからだ。一方、水平分業型のアーキテクチャでは構成要素間の相互依存度は低く、モジュラー化の度合いが高い傾向にある。このため、将来のモノ自体の進化をあらかじめ設計するという観点で、構成要素別にオープン/クローズの戦略を意思を持ってコントロールする戦略が求められる。

(2)購入後もいろいろなモノとツナガルアーキテクチャ

われわれの身の回りには、見た目に大きなものから小さなものまで、機能的に単一のモノから複雑なモノまで製品が数多くある。さまざまなモノに囲まれた現代の生活の中で、ふと触ったり、無意識に接したりしている身近なモノの代表といえばスマートフォン(スマホ)ではないだろうか。

ちなみに、「動くスマホ」と例えられるモノといえばテスラ(Tesla)のEV(電気自動車)だ。専門書によれば、テスラのEVは従来の自動車とは異なるアーキテクチャを有しており、保守サービスという観点で言うと、従来製品との違いはその車載ECUのアーキテクチャにある。一般的なクルマのECUは機能ごとに分散し数十あるが、テスラのEVの車両を制御する基盤はわずか4つだという※1)。

※1)参照資料:「CASE等による産業構造変化を見据えた 国内技術動向調査」経済産業省(2022年2月28日)、14ページ

無論、従来の分散型にもメリットはあり、どこかに異常があったとしても走行上クリティカルなものでなければ走行し続けることができる。一方、集中型はクリティカルなもの以外でも異常があった場合は走行不能になる。しかしテスラは異常を事前に検知して修理すれば良いという思想の下、事前にメンテナンスや部品交換をドライバーにアナウンスするような仕組みで、むしろECUを減らすことによるユーザーベネフィットを優先するアーキテクチャを採用している。

具体的には、クルマのECUを集中させることで、これまで分散していたメーターやエンジン、サスペンションなど各ECUの設計はパーツごとの自由度が制限されるものの、クルマとドライバー、ドライバーと道路やその他のドライバーがいる周辺の空間とのつながりを集中コントロールすることができる。運転履歴や各パーツの状態を集中検知することで、適切なパーツの交換タイミングやどこのサービスディーラーに車両を持ち込むかまでドライバーに通知することもできる。購入後もいろいろなモノとつながるアーキテクチャは、デジタル時代において保守サービスで価値を生み出すためには必須になるだろう。

(3)顧客に寄り添えるオモテナシのアーキテクチャ

どんなにワクワクする製品でも、自分ナイズしてくれる製品でも、不快なストレスを感じさせる危険なモノは近くに置きたくはない。モノが大切に使われ続け、愛され続けるためには、いわばオモテナシの心が必要だろう。

スマホの写真アプリを皆さんは使用されているだろうか。「3年前の今日」とふと通知がスマホに表示されると、ついアプリを起動してしまう。こうした通知が来るのは、朝の決まった時間でもなく、通勤で移動を開始したときのようだ。まだ布団の中でまどろんでいるときであったり、朝ご飯をかきこんでいるときであったり、そんな時に通知が来ても見向きもしない。こうした体験の提供にはオモテナシの心が必要なのだ。

その背景には、単につながるだけではなくデータがシームレスに統合され、AI活用され、随時ヒトに寄り添う形でヒトとコミュニケーションし続けている最適化された状態、つまりプラットフォームがある。デジタル時代においては、モノ単体のアーキテクチャをいくら掘り下げても、こうしたプラットフォーマーが提供するモノにいずれ淘汰されてしまうことは手放した数多くのモノが雄弁に物語っている。

保守サービスこそ日本企業が世界で圧倒的競争優位に立てる

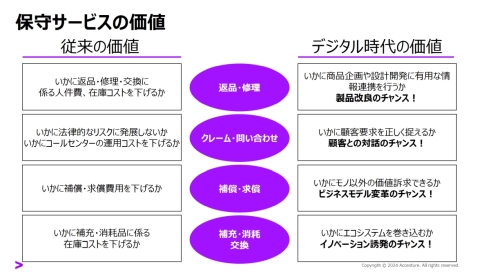

デジタル時代における保守サービスの価値(図3)を生む出すアーキテクチャとして、「(1)購入後もさらに進化するようなワクワクするアーキテクチャ」「(2)購入後もいろいろなモノとツナガルアーキテクチャ」「(3)顧客に寄り添えるオモテナシのアーキテクチャ」の3つをご紹介した。プラットフォーマーという言葉に日本企業が尻込みするシーンを何度か目にしてきたが、保守サービス領域こそ日本が今後世界で打ち勝っていける領域だと筆者は強く思っている。なぜなら、日本は歴史的にもこれら3つのアーキテクチャを強みとしており世界でも認識されているからだ。例えば、外国から見た日本をイメージする言葉として広く知られる「ゲイシャ」と「ニンジャ」は、それぞれ「ワクワク」と「そっとツナガル」であり、東京オリンピック・パラリンピック開催決定時のスピーチではそのまま「オモテナシ」が使われた。

冒頭、多くの日本企業は、保守サービスについて経済的価値を生み出すものと考えず、むしろ犠牲的な位置付けでいかに安く、早く提供できるかに主眼を置いている状況にすら見えると述べた。これからの未来、保守サービス領域でディスラプションを起こす企業は日本からこそ生まれると信じている。そのためにはまず、自社がどのような価値を社会にもたらしたいのか、そのためのアーキテクチャは何かを、ワクワク、そっとツナガル、オモテナシの観点で検討してみてはいかがだろうか。

次回は、製造業のバリューチェーンの最後のプロセスである「廃棄/売却/二次利用」について論じる。

筆者プロフィール

花岡 直毅(はなおか なおき) アクセンチュア株式会社 インダストリーX本部 アソシエイト・ディレクター

自動車、産業機械、ハイテク、鉄鋼/非鉄業界を中心としたバリューチェーン全体のビジネス戦略立案から変革の実行推進支援、そしてデジタル化に伴う戦略を実現するためのビジネストランスフォーメーションに関する豊富なコンサルティング経験を有する。「インダストリーX.0 -製造業のデジタル価値実現戦略」(日経BP社、2017年)の監訳と日本語版向け特別章をはじめ書籍や雑誌/Webメディアの記事を多数執筆しており、業界イベントの講演登壇の経験も多い。

インダストリーX|アクセンチュア(accenture.com)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ≫連載「製造業DXプロセス別解説」バックナンバー

国内製造業が苦手なコネクテッド製品開発の道筋はリーンスタートアップの先にあり

国内製造業が苦手なコネクテッド製品開発の道筋はリーンスタートアップの先にあり

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第9回は、IoT(モノのインターネット)の普及により市場が拡大している「コネクテッド製品」の「購入/使用」における課題とその解決策について解説する。 製造業の物流を取り巻く大きな変化、今取り組むべきこと

製造業の物流を取り巻く大きな変化、今取り組むべきこと

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第8回は、製造に必要なモノを調達したり、製造したモノを送り届けたりするための「物流」を取り上げる。 「改善」と「イノベーション」の両輪で推進するディスクリート系製造DX

「改善」と「イノベーション」の両輪で推進するディスクリート系製造DX

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第7回は、実際にモノづくりを行う「生産」の「ディスクリート系製造」を取り上げる。 仮想統合データベースがプロセス系製造に与えるインパクト

仮想統合データベースがプロセス系製造に与えるインパクト

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第6回は、実際にモノづくりを行う「生産」の「プロセス系製造」を取り上げる。 情報とのモノの接点である「生産準備」のデジタル化はどう進めればいいのか

情報とのモノの接点である「生産準備」のデジタル化はどう進めればいいのか

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第5回は、設計という情報とモノをつなぐプロセスである「生産準備」を取り上げる。