日立産機が“設備コンシュルジュ”を参考出展、生成AIとIoTサービスを組み合わせ:IIFES 2024

日立産機システムは、「IIFES 2024」において、生成AIとIoT接続による遠隔設備監視が可能な「FitLiveサービス」の組み合わせによる、設備コンシェルジュサービスを参考出展した。社内での実証を経て、2024年度以降の市場投入を検討している。

日立産機システムは、「IIFES 2024」(2024年1月31日〜2月2日、東京ビッグサイト)の日立製作所ブースにおいて、生成AI(人工知能)とIoT(モノのインターネット)接続による遠隔設備監視が可能な「FitLiveサービス」の組み合わせによる、設備コンシェルジュサービスを参考出展した。社内での実証を経て、2024年度以降の市場投入を検討している。

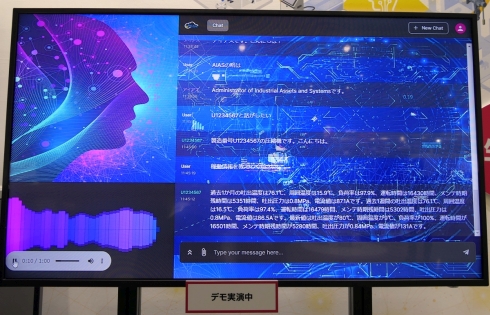

日立産機システムの生成AIに関する参考展示。対象となる設備は給油式スクリュー圧縮機の「HISCREW-G series」で、生成AIが圧縮機の状態や適切な利用法について回答してくれる[クリックで拡大]

日立産機システムは、工場やプラントなどに用いられている各種設備を手掛けており、これら設備の状態監視をIoT接続により遠隔から24時間365日リアルタイムで行えるFitLiveサービスを2017年から提供している。2022年からは、AI技術を導入することで故障の予兆検知なども可能になっている。

今回参考展示したのは、日立産機システムの設備に関するさまざまなデータを学習させたOpenAIの生成AIをベースとするコンシュルジュ的な位置付けのチャットbotと、FitLiveサービスで得られる遠隔設備監視データを組み合わせたものだ。例えば、チャットbotに工場内に導入している設備の状況を問い合わせると、各設備のおおよその状況を音声合成による発話で回答してくれる。また、個別の設備の状況をより詳しく知りたい場合には、その設備に対して呼びかければ正確な状況把握が可能になる。不具合などがあった場合も、日立産機システムの設備のコンシェルジュとしてマニュアルやFAQに沿った対応策を即座に提示でき、保守サポートが到着するまでの適切な対処の支援にも貢献する。

「個別の設備に呼びかけるようにしたのは、生成AIで起こりやすいハルシネーションに対応するためでもある。製造業の現場で正しくない情報が出てしまうことは課題だが、対象を限定して質問を行うことでハルシネーションを抑制できるようになる」(日立産機システムの説明員)という。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

生成AIは本当に製造業の役に立つのか 導入後の「定着化」が問われる2024年

生成AIは本当に製造業の役に立つのか 導入後の「定着化」が問われる2024年

2023年は大手製造業を中心に生成AIの大規模導入が進んだ年だった。確かに、生成AIは製造業にも革命的な変化をもたらすテクノロジーだと感じられるが、導入そのものはゴールではない。2024年は定着化に向けた施策が進むと思われるが、その辺りを少し考えてみたい。 技術ありきで生成AIは導入しない、日立が見据える「DX2周目」の堅実な戦い方

技術ありきで生成AIは導入しない、日立が見据える「DX2周目」の堅実な戦い方

大手企業を中心に進む「生成AI」の導入。一方で「技術ありきの改革」に陥らないようにするにはどうすればよいのか。日立製作所の吉田順氏に、同社の生成AI活用の現状と併せて尋ねた。 日立が生成AI活用強化へポスト新設 各セクターで任命、実効性高める

日立が生成AI活用強化へポスト新設 各セクターで任命、実効性高める

日立製作所は、生成AI活用による生産性の向上や新たな事業機会創出のため、各事業領域でAIトランスフォーメーションを推進するポスト「Chief AI Transformation Officer」を新設した。 日立が「現場拡張メタバース」で原発原寸模型を移設、生成AIも活用

日立が「現場拡張メタバース」で原発原寸模型を移設、生成AIも活用

日立製作所は、現場業務を迅速に進めるために開発に取り組んできたメタバース技術を組み合わせ、産業分野での活用を想定した「現場拡張メタバース」を開発したと発表した。 「この動画に何が映っている?」、生成AIを助けるプロンプトを開発

「この動画に何が映っている?」、生成AIを助けるプロンプトを開発

日立製作所は車載カメラの動画に関する説明文を自動生成する技術を開発した。動画のデータベースから必要なシーンを含むものを自然言語で検索できるようになり、ADASや自動運転システムの開発に使うデータを抽出する時間を大幅に短縮するとしている。 日立の生成AI活用は生産性向上と安心安全の両輪で、推進組織も発足

日立の生成AI活用は生産性向上と安心安全の両輪で、推進組織も発足

日立製作所が生成AIに関する同社の取り組みについて説明。生成AIの安全かつ有効な社内外での利活用を推進するCoE組織「Generative AI センター」を新設したことも発表した。