村田製作所が量子乱数で車載セキュリティを高度化、量子コンピュータ時代に対応:オートモーティブワールド2022

村田製作所は「第14回国際カーエレクトロニクス技術展」において量子乱数ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を展示。量子コンピュータ時代に求められる耐量子計算機暗号(PQC)に利用可能な、偏りの少ない量子乱数を生成するHSMを外付け部品として自動車やドローンのシステムに組み込むことでより高度なセキュリティ対策を実現する。

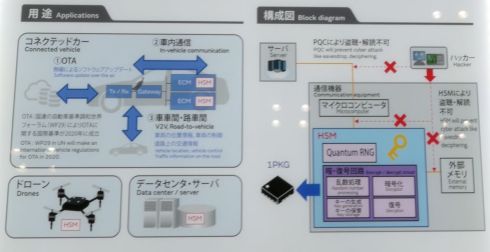

村田製作所は、「第14回国際カーエレクトロニクス技術展」(2022年1月19〜21日、東京ビッグサイト)において、量子乱数ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を展示した。量子コンピュータ時代に求められる耐量子計算機暗号(PQC)に利用可能な、偏りの少ない量子乱数を生成するHSMを外付け部品として自動車やドローンのシステムに組み込むことでより高度なセキュリティ対策を実現する。2025年のサンプル提供をめどに開発を進めているところだ。

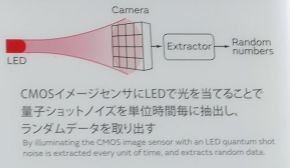

開発中の量子乱数HSMは、CMOSイメージセンサーにLEDで光を当てることで、量子ショットノイズを単位時間ごとに抽出し、乱数の基となるランダムデータを取り出すという原理を利用している。「熱雑音などの物理現象を基にした従来の乱数生成は、ある程度前後の相関があるため、量子コンピュータのような膨大な計算能力を使えば前の乱数から後の乱数が分かり、暗号を解読できてしまう可能性がある。一方、今回の量子ショットノイズは前後の相関がないので量子コンピュータでも暗号の解読が難しい」(村田製作所の説明員)。

村田製作所は、量子暗号通信技術や量子乱数発生器などを手掛けるスイスのID Quantiqueとの共同開発により、量子ショットノイズに基づく量子乱数を生成する機能や暗・複合回路などの1パッケージ化を進めている。

現在、自動車のOTA(Over the Air)によるソフトウェアアップデートを行う場合には、車載システムへのセキュリティ機能の搭載が求められているが、その多くがマイコン内部のHSM回路によって実現されている。ただし、来るべき量子コンピュータ時代には、マイコンのHSM回路ではセキュリティを担保することが難しくなる。そこで村田製作所は、大規模な設計変更を行わずに外付け部品を追加するだけで、量子コンピュータ時代に求められるPQCを実現できる量子乱数HSMを提案していく考えだ。自動車以外でも、ドローン、データセンター、サーバなどへの適用も想定している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東芝が量子暗号通信システムの半導体チップ化に成功、工場などへの展開も視野に

東芝が量子暗号通信システムの半導体チップ化に成功、工場などへの展開も視野に

東芝が、量子暗号通信システムについて、従来の光学部品による実装に替えて光集積回路化した「量子送信チップ」「量子受信チップ」「量子乱数発生チップ」を開発し、これらを実装した「チップベース量子暗号通信システム」の実証に成功。量子暗号通信を光集積回路ベースで実装したのは「世界初」(同社)だという。 他社比50倍の高速通信を実現、東芝グループが持つ量子暗号通信技術の強み

他社比50倍の高速通信を実現、東芝グループが持つ量子暗号通信技術の強み

東芝デジタルソリューションズは2021年8月19日、量子コンピュータ関連技術をテーマとした「東芝オンラインカンファレンス2021 TOSHIBA OPEN SESSIONS」を開催した。本稿では特に、東芝グループが保有する量子暗号通信技術に焦点を当てた講演の内容を抜粋して紹介する。 量子暗号を用いた、秘匿性・可用性の高い生体認証システムを開発

量子暗号を用いた、秘匿性・可用性の高い生体認証システムを開発

情報通信研究機構とNECは、生体認証データの伝送と保管において、高い秘匿性と可用性を持つシステムを開発した。スポーツ分野のナショナルチームが利用するサーバのアクセスを物理的に管理する試験利用を開始している。 暗号通信で“ドローン乗っ取り”を防ぐ、NICTら開発

暗号通信で“ドローン乗っ取り”を防ぐ、NICTら開発

NICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)はプロドローンおよびサンエストレーディングと共同で、ドローンの安全な飛行制御通信を実現する技術を開発した。 避けて通れぬ自動車のセキュリティ、ソフトウェア開発は何をすべきか

避けて通れぬ自動車のセキュリティ、ソフトウェア開発は何をすべきか

サイバーセキュリティにさらに力を入れるには、ソフトウェア開発のライフサイクル中のサイバーセキュリティ活動も含めて、自動車業界における文化的および組織的なシフトの必要性がある。自動車業界の課題や解決策について解説していく。 自動車メーカーとサプライヤーはどう連携してセキュリティに取り組むべきか

自動車メーカーとサプライヤーはどう連携してセキュリティに取り組むべきか

本連載では、2019年9月の改訂案をベースにOEMに課されるWP.29 CS Regulationsのポイントを解説し、OEMならびにサプライヤーが取り組むべき対応について概説する。目次は下記の通り。