プライベートLTEからローカル5Gへ、ドイツの製造業は進化を止めず:IoTと製造業の深イイ関係(6)(3/3 ページ)

脚光を浴びるIoTだが、製造業にとってIoT活用の方向性が見いだしきれたとはいえない状況だ。本連載では、世界の先進的な事例などから「IoTと製造業の深イイ関係」を模索していく。第5回は、ドイツの製造業が期待を寄せる「プライベートLTE」と「ローカル5G」にスポットを当てる。

ローカル5Gの実現に積極的なドイツ企業

移動体通信の国際的な標準化団体「3GPP(3rd Generation Partnership Project)」は現在、5Gの仕様についてリリース15で進行中だが、次のリリース16では、超低遅延(eURLLC)など全ての機能の仕様が策定されるため、より高度なソリューションの提供が可能となる。

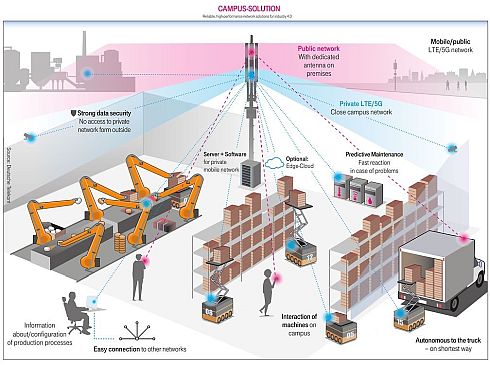

5G-ACIAの創設メンバーでもあるドイツテレコム(Deutsche Telekom)は、公衆網とプライベートLTEを同一インフラ上に組み込んだ「Dual-Slice」ネットワークソリューションを提供しており、シーメンス(Siemens)グループのランプメーカーであるオスラム(OSRAM)の工場に試験導入している。

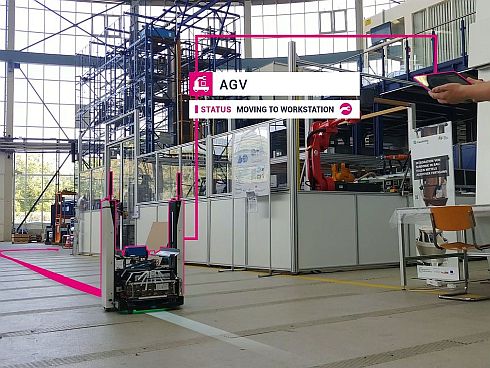

オスラムは、産業用ロボットやフロアを行き来するAGVにプライベートLTEを活用して制御することにより、多数のマシンの管理が必要となるミッションクリティカルな状況においても、高信頼性と超低遅延を担保し、有線と同等のパフォーマンスを実現している。

また、製造工程から得られるさまざまなデータも、プライベートLTEを通じてリアルタイムでエッジ端末やクラウドに集められ、AI(人工知能)によって処理されるため、自動化も容易だ。一方で、工場外への輸送時における商品管理や、トラブル時の対応および敷地内での個々人の携帯電話機利用などについては公衆網(LTE)を活用する。ドイツテレコムは現在、LTEで展開中の現ソリューションを、今後5Gへと移行していく計画だ。

アウディ(Audi)は、工場でWi-Fiを活用しており、産業用ロボットの運用に利用している。しかし、より高速かつフレキシブルに稼働させつつリアルタイムにデータを収集するために、2018年からローカル5Gの試験導入を始めている。現時点では、部品を溶接するロボットに適用しているが、既に目覚ましい成果が得られているとして、数年以内に他のドイツ工場内に敷設し、その後で全施設のWi-Fiを5Gに更改することも検討している。

アウディの他にも、ダイムラー(Daimler)やフォルクスワーゲン(Volkswagen)などの自動車メーカーに加え、ユーティリティー、ガス、オイル、化学工場、港湾設備関連の企業も5Gネットワークの構築に関心を示していると報じられている。5Gは今後、ドイツが提唱するインダストリー4.0を支える重要な基盤になっていくことがうかがえる。

5G導入の背景にある、中国メーカーの台頭に対する危機感

米国チップベンダーであるクアルコム(Qualcomm)は2019年2月、ボッシュと提携し、工場のIoT化を進めるための研究開発を共同で実施することを発表した。産業界における、5Gの真のユースケースは何かを研究することを目的としている。

一方、自動車の未来のための官民パートナーシップによる研究機関「ARENA2036」においても、ノキア(Nokia)が2019年3月に、プライベートLTEおよびローカル5Gのネットワークを構築した。ARENA2036は、「5GはロボットアームやAGV、製造工場におけるフレキシビリティの確立には必然であり、実現することで結果的に生産性が上がる」としている。なお、同団体にはダイムラーやボッシュなどを代表する企業が所属している。

ドイツ企業が5Gの導入に積極的な理由の1つとして、中国メーカーの台頭に対する危機感がある。中国は、産業政策「中国製造2025」において、2025年までに日本米国ドイツと同様の「製造強国」となり、2035年には製造強国の中でも中位、そして2049年にはトップになることを目標としている。そして目標達成にはITが必須であり、その基盤となるフレキシブルでさまざまなカスタマイズが可能な5Gに膨大な投資を行うことで主導権を握ろうとしているのだ。

ドイツや中国、そして米国や韓国などが、2019年から5Gの商用展開を開始する。これまで5Gのキラーアプリがないといわれている中で、インダストリー4.0を掲げるドイツは、5Gの活用により、製造強国としてのポジショニングを確固たるものにできるのか。また、同じ製造強国として日本はどのようにしてその地位を守るのか。社会インフラとしての「5G」の商用展開開始に向け、製造業界における新たな挑戦が始まっている。

筆者プロフィール

吉岡 佐和子(よしおか さわこ)

日本電信電話株式会社に入社。法人向け営業に携わった後、米国やイスラエルを中心とした海外の最先端技術/サービスをローカライズして日本で販売展開する業務に従事。2008年の洞爺湖サミットでは大使館担当として参加各国の通信環境構築に携わり、2009年より株式会社情報通信総合研究所に勤務。海外の最新サービスの動向を中心とした調査研究に携わる。海外企業へのヒアリング調査経験多数。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ≫連載「IoTと製造業の深イイ関係」バックナンバー

スマート工場が5G待望のキラーアプリに、期待集めるネットワークスライシング

スマート工場が5G待望のキラーアプリに、期待集めるネットワークスライシング

脚光を浴びるIoTだが、製造業にとってIoT活用の方向性が見いだしきれたとはいえない状況だ。本連載では、世界の先進的な事例などから「IoTと製造業の深イイ関係」を模索していく。第5回は、5Gとスマートファクトリーの関係性にスポットを当てる。 「MWC 2019」で見えた5Gとクルマの現在地

「MWC 2019」で見えた5Gとクルマの現在地

これまでスタンドアロンな存在だった自動車は、自動運転技術の導入や通信技術でつながることによって新たな「次世代モビリティ」となりつつある。本連載では、主要な海外イベントを通して、次世代モビリティの行方を探っていく。第4回は、「MWC 2019」で注目を集めた「5G」と、そのユースケースの筆頭とされる「クルマ」の関係性をレポートする。 「5Gは既に現実」、2019年から始まる商用サービス本格化に備えよ

「5Gは既に現実」、2019年から始まる商用サービス本格化に備えよ

エリクソン・ジャパンは、東京都内で「エリクソン・フォーラム2018」を開催し、次世代携帯電話通信技術である5GやIoT(モノのインターネット)の技術動向を紹介。併せて、エリクソンの戦略について説明した。 「CeBIT 2017」にみる、ドイツにおけるインダストリー4.0の現在地

「CeBIT 2017」にみる、ドイツにおけるインダストリー4.0の現在地

脚光を浴びるIoT(モノのインターネット)だが、製造業にとってIoT活用の方向性が見いだしきれたとはいえない状況だ。本連載では、世界の先進的な事例などから「IoTと製造業の深イイ関係」を模索していく。第4回は、「CeBIT 2017」の取材から見えてきた、ドイツにおけるインダストリー4.0の取り組み状況を報告する。 5GはたくさんつながるからIoT時代に求められる、中国は5兆円投資でIoT先進国に

5GはたくさんつながるからIoT時代に求められる、中国は5兆円投資でIoT先進国に

調査会社のIHS Markit Technologyが次世代通信技術である5Gに関わる今後の市場動向について解説。全てのモノがつながるIoT時代において、基地局当たりの接続機器数が4Gの100倍になることが5Gの最も重要な機能だと強調するとともに、IoT先進国を目指す中国が5Gの開発をけん引する可能性が高いと指摘した。【訂正】