バイオエタノールで走る日産の燃料電池車、「ミライ」「クラリティ」より低コストに:燃料電池車(2/2 ページ)

日産自動車は、バイオエタノールから取り出した水素で発電して走行する燃料電池車のシステム「e-Bio Fuel-Cell」を発表した。圧縮水素タンクや、白金など希少金属を使う触媒を必要としないため、トヨタ自動車の「ミライ」やホンダの「クラリティ フューエルセル」と比較してコストを大幅に低減できる。2020年に商品化する。

高コストでサイズの大きい圧縮水素タンクが不要

燃料としての安全性も特徴だ。圧縮水素やガソリンは取り扱いに資格が必要だが、濃度45%のエタノール混合水であれば危険物扱いにはならない。これにより、高耐圧が求められ、高コストなCFRP(炭素繊維強化プラスチック)を使用する圧縮水素タンクはもちろん、ガソリンや軽油の燃料タンクと比較しても設計や材料のコストを低減できるという。サイズの大きい圧縮水素タンクを搭載しないため、車両のパッケージングも容易になる。

将来的には、ガソリンや軽油よりも手軽で簡易な供給インフラも登場しそうだ。「物流業者が拠点内にエタノール補給設備を設置して、給油所に行かずに燃料補給することも可能になる。補給設備のエタノールが不足したら、ウォーターサーバーの水を配達するようにエタノールを届けることもできるだろう」(日産自動車の技術者)。

日産自動車は、水素を燃料とする燃料電池車も開発しているが「水素生成のコストが高すぎるので製品化の順位としては、バイオエタノールを燃料とする燃料電池車の方が優先度が高かった」(日産自動車 副社長の坂本秀行氏)という。

クルマで初めて使われる「固体酸化物形燃料電池」は触媒いらず

日産自動車が採用する燃料電池のタイプも、ミライやクラリティ フューエルセルとは異なるポイントだ。

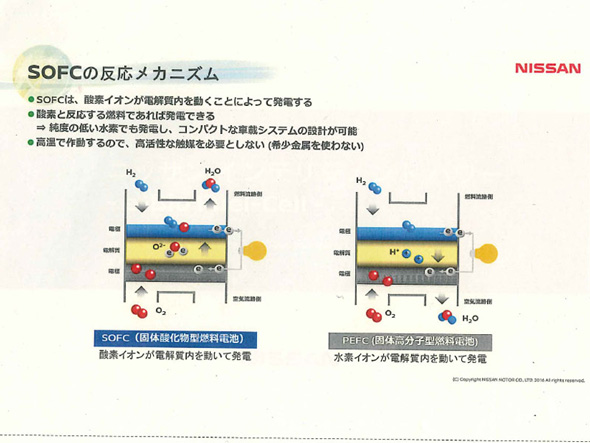

ミライやクラリティ フューエルセルで使われているのは固体高分子型燃料電池で、水素イオンが電解質内を動いて発電する。これに対し、日産自動車が採用する固体酸化物形燃料電池は、酸素イオンが電解質を通過することで発電を行う。

固体酸化物形燃料電池は純度の低い水素でも発電でき、エネルギー変換効率が高いのが特徴だ。「効率としては60%だ。ガソリンエンジンの効率が38〜42%なので、およそ1.5倍の高効率となる」(土井氏)。

固体酸化物形燃料電池は、固体高分子型燃料電池とは違って触媒が不要なのも利点だ。700〜800℃で動作するため、高温環境で化学反応が進みやすい。固体高分子型燃料電池はセル内の湿度の維持が必須で動作温度が低くなるため、白金など高価な材料の触媒が必要となる。

クルマで使われなかったのには理由がある

動作する温度の高さは強みである一方、弱点にもなる。700〜800℃まで温度を上げなければ反応が起きず、発電できないためだ。開発中の現時点では温度上昇に「1〜2時間かかる」(日産自動車の技術者)という。これが固体酸化物形燃料電池が車載用として使われてこなかった理由の1つだ。

「固体酸化物形燃料電池は定置用としては使われてきた。高温を維持して発電し続けることができるからだ。しかし、クルマは駐停車のオフ状態と、走行するオン状態の切り替えが頻繁になる。温度の上げ下げが頻繁になれば、燃料電池スタックが熱疲労で破損してしまう」(土井氏)という経緯があった。

しかし、「燃料電池スタックの材料や工法、動作温度まで上昇させる技術でブレイクスルーが見えてきた。また、低温でも反応を維持できる技術も確立されつつあると聞いている。内製で全ての技術をまかなうのではなく、オープンイノベーションで大学や企業の技術を積極的に取り込んでいきたいと考えている。こうした要因から、車載用として使うめどがついた」(同氏)としている。

量産を目指す2020年までに取り組む技術課題としては、固体酸化物形燃料電池が動作する700〜800℃に温度を上昇させる時間の短縮や、燃料電池システムの温度の維持などを挙げている。

具体的には「発電可能になるまでの時間は、現状の1〜2時間から10〜15分程度まで短縮したい。起動時間を短縮するには、急激な温度上昇に耐えうる燃料電池スタックが必要になる。また、固体高分子型燃料電池を搭載した燃料電池車を含め、従来のクルマはどう熱を下げるかが重要で、高温を維持し続けるという考え方はなかった。しかし、われわれのシステムは効率的に排熱を回収しながらどう温度を維持するかがポイントになる」(同社の技術者)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

トヨタから1年遅れ、それでもホンダは燃料電池車を普通のセダンにしたかった

トヨタから1年遅れ、それでもホンダは燃料電池車を普通のセダンにしたかった

ホンダは2016年3月10日、セダンタイプの新型燃料電池車「CLARITY FUEL CELL(クラリティ フューエルセル)」を発売した。水素タンクの充填時間は3分程度、満充填からの走行距離は750Kmとし、パッケージングも含めてガソリンエンジン車とそん色ない使い勝手を目指した。 トヨタの燃料電池車「ミライ」は「あえて4人乗り」、プレミアム感と走りを重視

トヨタの燃料電池車「ミライ」は「あえて4人乗り」、プレミアム感と走りを重視

トヨタ自動車は、セダンタイプの新型燃料電池車「MIRAI(ミライ)」を2014年12月15日に発売する。税込み価格は723万6000円で、国内販売目標台数は2015年末までで約400台。プレミアム感と荷室の広さ、そして走りの楽しさを重視したこともあり、5人乗りではなく4人乗りとなった。 燃料電池車「ミライ」を“解剖”

燃料電池車「ミライ」を“解剖”

トヨタ自動車は「人とくるまのテクノロジー展2015」において、燃料電池車「MIRAI(ミライ)」のカットモデルや各種関連技術を展示した。ミライに搭載された部品は、自動車部品メーカー各社でも披露されており、さながら、会場全体を使ってミライを“解剖”しているような状況だった。 燃料電池スタックのさらなるコスト削減に取り組む日産

燃料電池スタックのさらなるコスト削減に取り組む日産

ついに量産販売が始まった燃料電池車。普及の端緒についたとはいえ、課題はまだまだ多い。「第11回 国際 水素・燃料電池展(FC EXPO 2015)」の専門技術セミナーに、燃料電池車を手掛ける国内大手自動車メーカー3社の担当者が登壇。本連載では、その講演内容をリポートする。第3回は日産自動車の森春仁氏による講演だ。 脚光浴びる固体酸化物形燃料電池、高効率保ちつつ低温動作へ

脚光浴びる固体酸化物形燃料電池、高効率保ちつつ低温動作へ

固体酸化物形燃料電池の最大の利点は、燃料電池の中で最もエネルギー変換効率が高いことだ。化学反応によるエネルギー変換効率は50〜70%である。これに廃熱を利用したエネルギー回収機構を組み合わせると、システム全体の効率は70〜80%まで高まる。この値はどの内燃機関よりも高い。さらに、貴金属などの触媒が不要だという利点もある。