ガチャ、ガチャと連続して紙をとじられる「ホチキス」の仕組み:100円均一でモノの仕組みを考える(15)(1/3 ページ)

本連載「100円均一でモノの仕組みを考える」では、実際に100円均一ショップで販売されている商品を分解/観察して、その仕組みや構造を理解しながら、製品開発の過程を考察していきます。連載第15回のお題は、“紙をとじる”というシンプルな用途で広く使われている身近な文房具「ホチキス」です。

本連載は、実際に100円均一ショップで販売されている商品を分解/観察し、その仕組みや構造を理解して、製品開発の過程を知ることを目的としています。前回は、幅広い分野で利用されている手軽な工具「グルーガン」の仕組みを取り上げました。

テーマ15:ホチキス

連載第15回となる今回は、“紙をとじる”という非常にシンプルな用途で活躍する身近な文房具「ホチキス」を取り上げます(図1)。

ホチキスは、本体を握ると金属針(ホチキス針)が下り、紙を貫通し、裏で折り返されて固定されるという流れで紙をとじます。この一連の動作は、レバー操作に連動して自動的に行われます。

この動作の中で、さまざまな機構が連携して機能を成立させています。シンプルながら機構要素が満載のホチキスを分解しながら、その構造を探っていきましょう。

ホチキスの部品構成

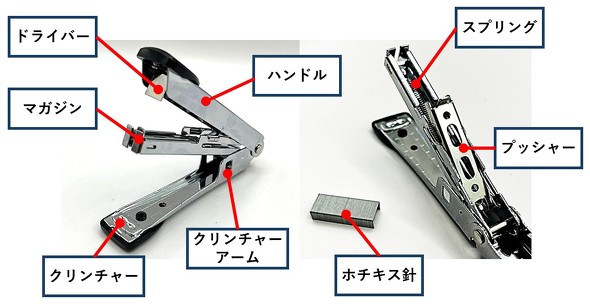

日常で何げなく使うホチキスですが、その内部は非常に綿密に設計された機械要素の集合体です。まずはその部品構成を見ていきましょう(図3)。

マガジン

ホチキス針を装填(そうてん)するスペースです。

プッシャー

ホチキス針を押し出すための部品です。

スプリング

スプリングの力によってプッシャーを前方に押し出します。

ドライバー

押し下げ板のことで、マガジンから押し出された針を紙に打ち込むための金属パーツです。

クリンチャー

本体下部にある、紙を貫通したホチキス針の先端を曲げるための台です。

ホチキス針

紙を貫通し、曲げられて固定される金属製の針です。

ハンドル

上部の持ち手で、力を与える側です。

クリンチャーアーム

下部の持ち手で、力を受ける側です。

このように部品はそれぞれシンプルですが、これらを最適に組み合わせることで毎回確実に“紙をとじる”動作が実現されています。各部品は互いに連動しており、どれか1つ欠けても正常に動作しません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.