ガチャ、ガチャと連続して紙をとじられる「ホチキス」の仕組み:100円均一でモノの仕組みを考える(15)(2/3 ページ)

本連載「100円均一でモノの仕組みを考える」では、実際に100円均一ショップで販売されている商品を分解/観察して、その仕組みや構造を理解しながら、製品開発の過程を考察していきます。連載第15回のお題は、“紙をとじる”というシンプルな用途で広く使われている身近な文房具「ホチキス」です。

ホチキスの仕組み

それでは実際の使い方に沿って、それぞれの構造を見ていきましょう。

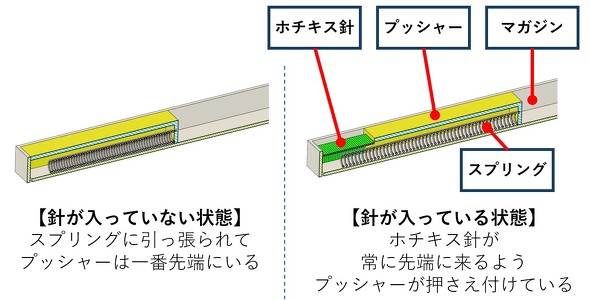

1.ホチキス針の装填

ホチキス針が装填される前は、プッシャーがスプリングに引っ張られて一番先端にあります。マガジンに針を装填するときはプッシャーを下げてホチキス針を入れます。装填されたホチキス針はスプリングとプッシャーで先端へ押されます。常に針が前に送られることで、連続してとじる動作が可能になります(図4)。

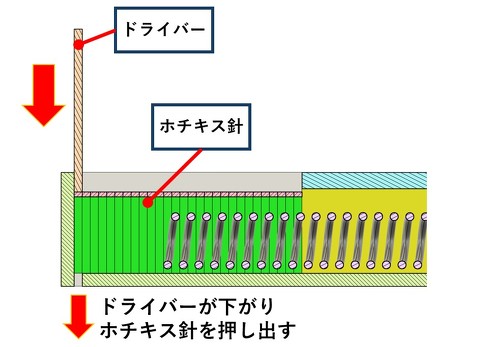

2.押し下げ動作

力を込めてハンドルを握ると、ドライバーが先頭のホチキス針を下方向に押し下げ、紙を貫通します。ドライバーは針全体に均一に力をかけられるよう、平たい板状になっています(図5)。

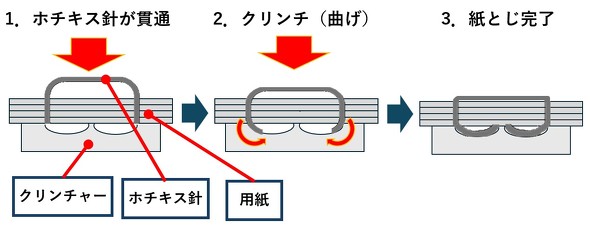

3.クリンチ(曲げ)

ホチキス針は紙を貫通すると同時に裏側のクリンチャーに当たり、クリンチャーの溝に沿って曲がります。これにより「紙を貫通する⇒固定する」という一連の工程が完了します。クリンチャーの溝形状によって左右の足が均等に曲がるようにもなっています(図6)。

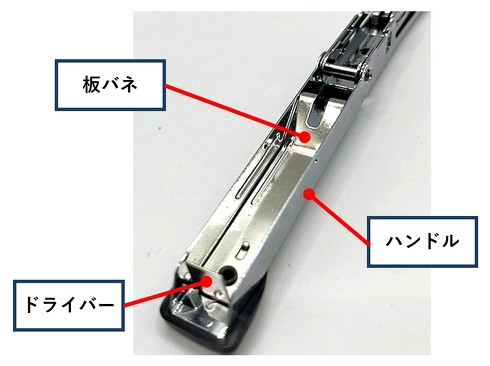

4.戻り動作

ハンドルを離すと自然に元の位置に戻ります。これはハンドルの裏側に板バネが仕込まれており、このバネの復元力によってドライバーとハンドルが元の位置に戻るためです(図7)。ハンドルとドライバーが元の位置に戻ると、スプリングの力で次のホチキス針が先頭に送られ、再び準備完了となります。

紙の重なり厚さ、紙繊維の方向、針の剛性などがバランス良く設計されており、軽い力でも確実にとじられるよう工夫されています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.