柔粘性結晶で分子の向きと形の変化でニ段階電気応答を発見 多値メモリ応用に期待:研究開発の最前線

東北大学は、固体と液体の中間の性質を持つ柔粘性結晶が、電気に対して分子の向きと形の変化によるニ段階の応答を示すことを発見した。従来の記憶素子よりも多くの情報を扱える、多値メモリへの応用が期待される。

東北大学は2025年5月23日、固体と液体の中間の性質を持つ柔粘性結晶が、電気に対して分子の向きと形の変化によるニ段階の応答を示すことを発見したと発表した。金沢大学との共同研究による成果だ。

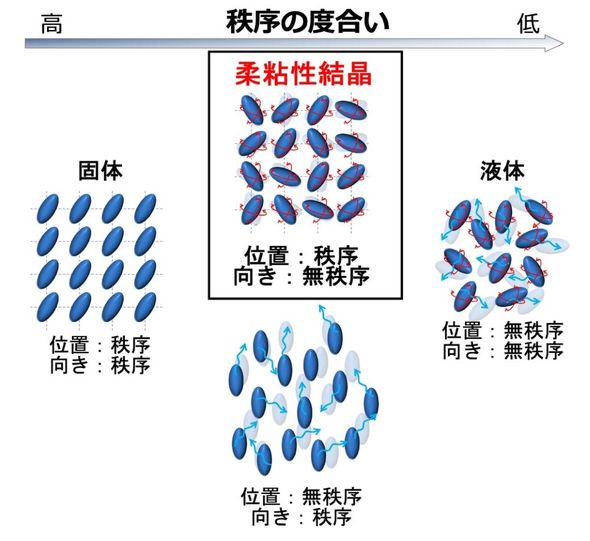

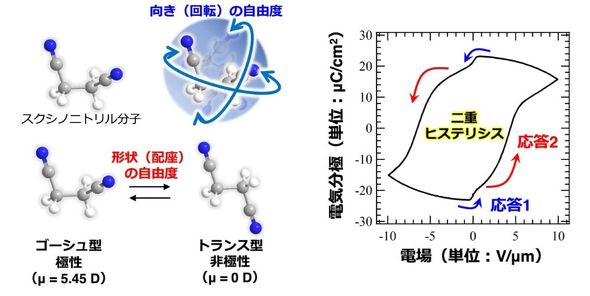

柔粘性結晶は、固体と同じく分子の重心位置は秩序を持つが、液体のように分子の向きが無秩序で自由に回転運動できる。研究グループは、1つの素子で多くの状態を区別する多値メモリの材料として、入手しやすく単純な構造を持つ有機分子のスクシノニトリル(SN)の柔粘性結晶相に着目した。

炭素と水素、窒素原子から構成されるSNの柔粘性結晶相に外部から電圧を加え、電気的な応答を測定したところ、加えた電圧によって電気的な分極の大きさが異なるヒステリシス現象を観測した。ヒステリシスは過去の履歴に依存して変化する現象のことで、加えた電圧の履歴を物質が記憶していることが示唆され、メモリ機能への応用が期待される。

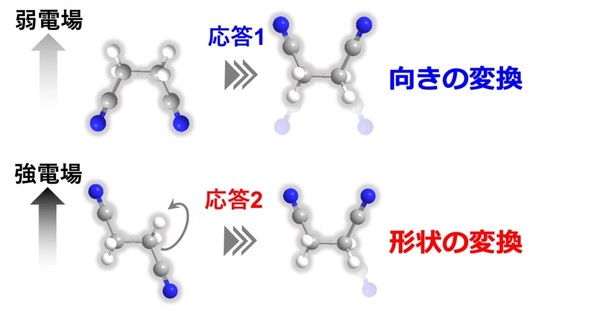

また、このヒステリシスは、電場(E)の変化に応じて分極(P)が二段階に変化する二重P-Eヒステリシスループの形をしていた。電場の強さに応じて分子全体の向き(配向)がそろうだけでなく、分子の形(配座)も一部が折れ曲がった形と真っすぐな形という2つの形に変化した。こうした変化が、二重の電気応答を生み出すことが分かった。

電気的な刺激に対して、「分子の向きを変える」「分子の形を変える」という2つのスイッチが段階的に応答する二重P-Eヒステリシスを活用することで、複数の状態を区別できる可能性がある。従来の記憶素子よりも多くの情報を扱える、多値メモリへの応用が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学と三井不動産は、両者のパートナーシップによる「東北大学サイエンスパーク構想」を本格始動したと発表した。 次世代半導体向けの素材とプロセスを共創する研究所を設置

次世代半導体向けの素材とプロセスを共創する研究所を設置

東北大学と住友ベークライトは、同大学 青葉山キャンパス レジリエント社会構築イノベーションセンター(仙台市青葉区)に「住友ベークライト×東北大学 次世代半導体向け素材・プロセス共創研究所」を2025年1月1日に設置する。 金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

東北大学とSWCCは、産学共創の研究施設「SWCC×東北大学高機能金属共創研究所」を開所した。同大学の制度を活用し、仙台市青葉区の同大学片平キャンパス内に拠点を設ける。 実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

AGCや大陽日酸、産業技術総合研究所、東北大学は、実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功した。 東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大学は、次世代の第6世代移動通信システム通信帯で利用できる周波数のチューナブルフィルターを開発したと発表した。