熱交換器の種類と伝熱計算方法:はじめての化学工学(7)(2/2 ページ)

プラントでは、効率的に熱を移動させるために「熱交換器」が広く使われています。この記事では、代表的な熱交換器の種類とその特徴、使い分け方、基本的な伝熱計算方法について、初学者にも分かりやすく解説します。

実際の伝熱計算

実際の伝熱計算は、主に次の流れで進められます。

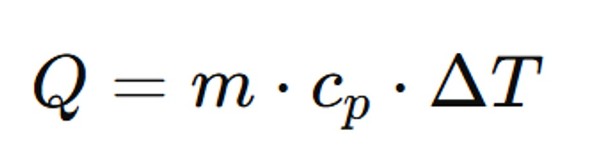

- 必要な伝熱量Qを求めます。

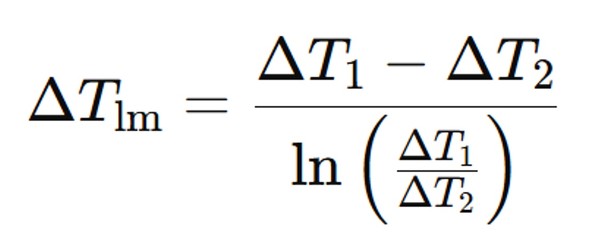

- 温度差を整理し、対数平均温度差(LMTD)を計算します。

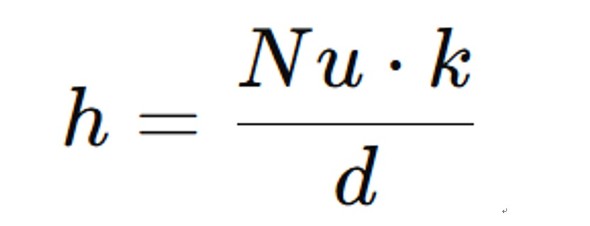

- 各流体側の伝熱係数hを相関式から推算します。

- 総括伝熱係数Uを計算します。

- 必要伝熱面積Aを計算します。

- 配管/構造制約に合わせて管長や段数を決します。

- 圧力損失/経済性をチェックして完了。

まず、どれだけの熱を移動させる必要があるか(伝熱量)を求めます。これは比熱から計算できます。熱交換方式に関わらず、対象流体を何度から何度まで温度変化させたいかを考えます。

熱交換器における伝熱は、平均温度差では正確に計算できません。これは熱交換器内での温度差が一定ではなく、入り口から出口にかけて連続的に変化するためです。そこで、対数平均温度差であるLMTDを利用します。LMTDは熱交換器の入り口と出口での温度差の変化を対数的に平均した値です。

次に、伝熱をどれだけ効率よく行えるかを表す熱伝達係数のhを求めます。

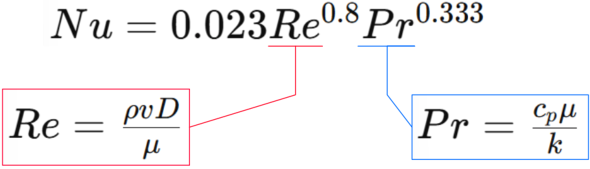

式中に無次元数であるヌセルト数のNuが存在します。これは別の無次元数を用いた経験式から計算します。ヌセルト数は条件によってさまざまな計算方法があります。今回は、乱流で主に使用されるコルバーンの式を示します。

図4 ヌセルト数の計算式。Nu:ヌセルト数[-]、Re:レイノルズ数[-]、Pr:プラントル数[-]、ρ:密度[kg/m3]、v:流速[m/s]、D:代表長さ[m]、μ:粘度[Pa・s]、cp :定圧比熱[kJ/(K・kg)]、k:熱伝導率[W/(m・K)]

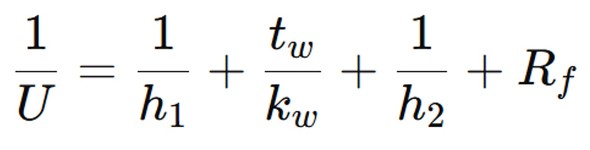

伝熱は、運転中に付着するスケール(汚れ)による抵抗も影響します。伝熱係数なども含めた総括伝熱係数のUは次のように求められます。熱交換器では、高温流体と低温流体が金属の壁を隔てて流れています。そのため熱伝達係数のhは2種類あります。

汚れ係数については各種伝熱工学書籍に参考値が載っています。おおよそ0.0001〜0.001程度です。高温側と低温側の汚れ係数どちらも足し合わせます。

図5 総括伝熱係数の計算式。U:総括伝熱係数[W/(m2・K)]、h1:高温側の伝熱係数[W/(m2・K)]、tw:管壁の厚さ[m]、kw:管材の熱伝導率[W/(m・K)]、h2:低温側の伝熱係数[W/(m2・K)]、Rf:汚れ係数[(m2・K)/W]

これまでに求めたQ、U、ΔTlmを用いて、熱交換に必要な伝熱面積のAを求めて計算は完了です。

最後に、計算された伝熱面積を基に、実際の機器に落とし込むための設計作業を行います。限られたスペースの中で必要な面積を確保するために、管の長さ、径、本数、段数(パス数)などを調整します。

また、流体の圧力損失が許容範囲内かを確認し、ポンプ動力や運転コストといった経済性も含めて総合評価を行います。必要に応じて、構造設計や流速の見直しを行い、最終設計を確定します。

まとめ

熱交換器は、化学プラントをはじめとする多くの産業で欠かせない装置であり、その選定や設計には多くの知識と判断が求められます。本記事では、代表的な熱交換器の種類と特徴、さらに伝熱量や温度差、伝熱係数などを用いた基本的な伝熱計算の手順について解説しました。実際の設計においては、計算による合理性だけでなく、設置環境や運転条件、経済性までを含めた総合的な検討が重要です。(次回へ続く)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

化学プロセスにおけるバッチ操作と連続操作の違い

化学プロセスにおけるバッチ操作と連続操作の違い

化学プロセスは大きくバッチ操作と連続操作に分類されます。これらは製造する製品の特徴や品質要件にあった操作が選択されます。今回はバッチ操作と連続操作の一般的な違いと使い分け方を紹介します。 物質収支とエネルギー収支の考え方

物質収支とエネルギー収支の考え方

化学工学計算の中で物質収支とエネルギー収支は、化学プロセスの挙動を理解し最適化するために不可欠です。今回は、物質収支やエネルギー収支の基本的な考え方と計算事例を解説します。 配管流れの基本的な計算方法

配管流れの基本的な計算方法

化学プラントでは、原料や製品、中間生成物などさまざまな流体を目的の場所に輸送する必要があります。それぞれの単位操作の間は配管をつないで移送されることから、配管はプラントの血管とも言えます。今回は配管設計の基本となる事項を解説します。 そもそも化学工学って何?

そもそも化学工学って何?

化学工学は、多くの工業製品の生産を陰で支える重要な学問分野です。しかし、化学工学とは具体的に何をするのでしょうか? 第1回は、初めて化学工学を学ぶ方を対象に基本的な要素を分かりやすく解説します。 実験室で成功した化学反応を工業規模で再現する難しさとは?

実験室で成功した化学反応を工業規模で再現する難しさとは?

化学工学は、実験室規模で確立した化学的プロセスを産業規模で実現するための工学分野です。規模が大きくなると不都合が生じやすく、ビーカーやフラスコとは異なる工業的に最適化された構造をしています。今回はプラントの主要な構成要素である槽、塔、熱交換器を紹介します。 コスモの製油所デジタルプラント化 三現主義を解消する技術とは?

コスモの製油所デジタルプラント化 三現主義を解消する技術とは?

コスモエネルギーグループに、製油所のデジタルプラント化の背景や特徴、導入による大きな利点、今後の展開について聞いた。 合成樹脂製造プラントの運転自動化を実現するデジタルツイン技術を実用化

合成樹脂製造プラントの運転自動化を実現するデジタルツイン技術を実用化

DICと日立製作所は、合成樹脂製造プラントの運転自動化を図るデジタルツイン技術として、プロセスインフォマティクスを活用したシステムを実用化し、DICの国内プラントで2025年1月に本格稼働する。 NEC、大規模ボイラープラントでAIによる運転支援システムの実証実験に成功

NEC、大規模ボイラープラントでAIによる運転支援システムの実証実験に成功

NECは、化学プラントなどの運転を支援する「プラント運転支援AI」と、シミュレーター上に再現したミラープラントを組み合わせたプラント運転支援システムを構築し、井化学大阪工場の大規模ボイラープラントでの実証実験に成功した。