ソフトウェア無線とミリ波通信モジュールによるローカル5Gミリ波対応基地局を開発:組み込み開発ニュース

東京大学と村田製作所は、SDRを活用した小型ローカル5G基地局とミリ波通信モジュールを組み合わせ、ローカル5Gミリ波基地局を開発した。市販端末との接続検証では、いずれも良好なスループット性能が得られた。

東京大学は2025年5月22日、ソフトウェア無線技術(SDR)とミリ波通信モジュールを組み合わせたローカル5Gミリ波基地局を開発したと発表した。村田製作所との共同研究契約に基づくもので、市販端末との通信に成功した。

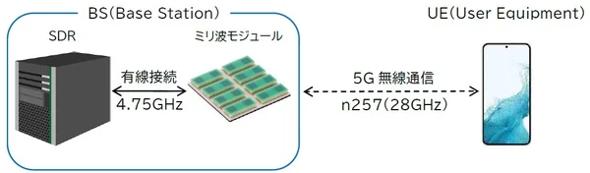

両者は今回、SDRを活用した東京大学の小型ローカル5G基地局と村田製作所のミリ波通信モジュールを使用し、ローカル5Gミリ波基地局を開発。電波暗室内で実施したシステム評価では、帯域幅100MHzのバンドn257において、下り300Mbps、上り70Mbpsのスループットを達成した。ローカル5Gミリ波対応端末のSamsung Galaxy S22、京セラK5G-C-100A、NETGEAR MR6550との接続を検証したところ、いずれも良好なスループット性能が得られた。

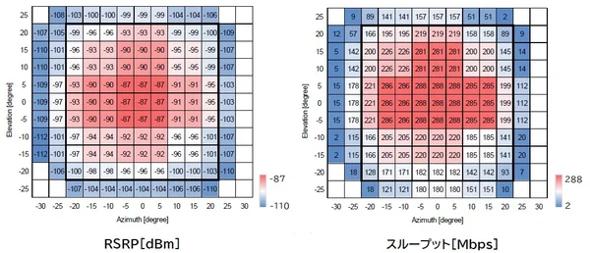

ビームフォーミング機能を活用した評価では、水平および垂直方向に±20度以内のビーム角度において100Mbps以上のスループットを維持。1台のミリ波モジュールによるTDD評価でも、バンドn257で下り270Mbps、上り30Mbpsのスループット性能を確認した。

5Gミリ波通信は、2020年からサービスを開始しているが、通信での使用率は0.2%にとどまっている。ミリ波は電波が届きにくく、対応基地局は大型かつ高価なため、現状では十分に設置されていないため、普及が進まない要因となっていた。今後両者は、基地局と端末間の動的なビーム角度制御を開発し、実用的なローカル5Gミリ波基地局の実現を目指すとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

雑誌付録からμSDXまで、SDRはどのように盛り上がってきたのか

雑誌付録からμSDXまで、SDRはどのように盛り上がってきたのか

注目デバイスの活用で組み込み開発の幅を広げることが狙いの本連載。第4回のテーマはSDR(ソフトウェア無線)。SDRの第1世代ともいえるソフトウェアラジオの登場から第4世の「μSDX」に至るまで、筆者独自の視点に基づく“SDR史観”を語っていく。 シャープが移動体通信技術に再挑戦、Beyond 5GのIoT通信をSDRで行うSoCが完成

シャープが移動体通信技術に再挑戦、Beyond 5GのIoT通信をSDRで行うSoCが完成

シャープは、技術展示イベント「SHARP Tech-Day'24」において、東京大学と東京工業大学、日本無線と共同で開発を進めているBeyond 5G IoT通信端末用SoCを披露した。最大の特徴はSDR(ソフトウェア無線)によるベースバンド処理回路をマイコンベースのSoCで実現している点にある。 新たな5G対応半導体チップ 無線通信の処理時間を大幅に短縮

新たな5G対応半導体チップ 無線通信の処理時間を大幅に短縮

新エネルギー・産業技術総合開発機構の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」で、5G無線通信の処理時間を従来の50分の1に短縮できる5G対応半導体チップを開発した。 ミリ波やテラヘルツ帯対応の広入射角電波吸収体を開発

ミリ波やテラヘルツ帯対応の広入射角電波吸収体を開発

東京科学大学は、5GやBeyond 5Gで利用されるミリ波とテラヘルツ帯向けの広入射角電波吸収体を開発した。ループ型周波数選択性表面を備えており、Wi-Fiなどの低周波信号は透過できる。 省面積、低消費電力のミリ波帯MIMOフェーズドアレイ受信機を開発

省面積、低消費電力のミリ波帯MIMOフェーズドアレイ受信機を開発

東京工業大学は、面積効率の高い28GHz帯4ストリーム時分割MIMOフェーズドアレイ受信機を開発した。時分割で回路を再利用することにより、省面積かつ低消費電力で高速通信が可能なMIMO技術を創出した。 従来比3倍となる電力効率で低コストのミリ波トランシーバー技術を開発

従来比3倍となる電力効率で低コストのミリ波トランシーバー技術を開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業において、ルネサス エレクトロニクスおよび同社のアメリカ法人は、高効率で低コストのミリ波トランシーバー技術を開発した。