結晶性化合物から加圧のみで水を得る技術を開発:研究開発の最前線

筑波大学と東京大学は、結晶性化合物から加圧のみで水を得る技術を開発した。銅‐クロム/プルシアンブルー類似体に圧力をかけると、温度や湿度を調整しなくても、結晶内部の細孔に保持されていた水分を取り出せる。

筑波大学と東京大学は2025年5月19日、結晶性化合物から加圧のみで水を得る技術を開発したと発表した。温度や湿度を調整することなく、銅−クロム/プルシアンブルー類似体(CuCr PBA)の結晶内部の細孔に保持されていた水分を取り出せる。

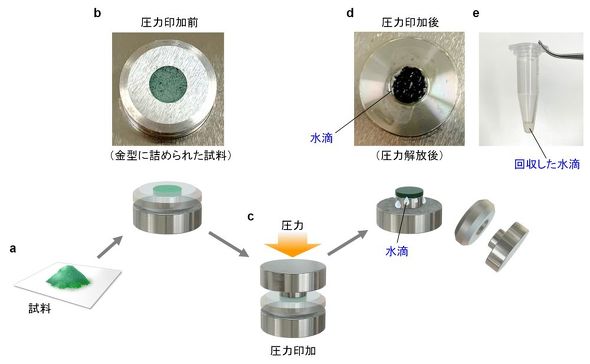

PBAは、シアン化物イオン(CN−)と銅、クロムといった金属イオンが規則的に結合した3次元ジャングルジム構造を有する。研究グループは、CuCr PBAの粉末試料に1ギガパスカル(GPa)の圧力を10分間加えると、圧力解放後に試料から水滴が生じることを確認した。

この実験では、13.5mgの試料から平均して3.2mgの水を得られており、1kg当たりに換算すると約240gの水を生産できると考えられる。

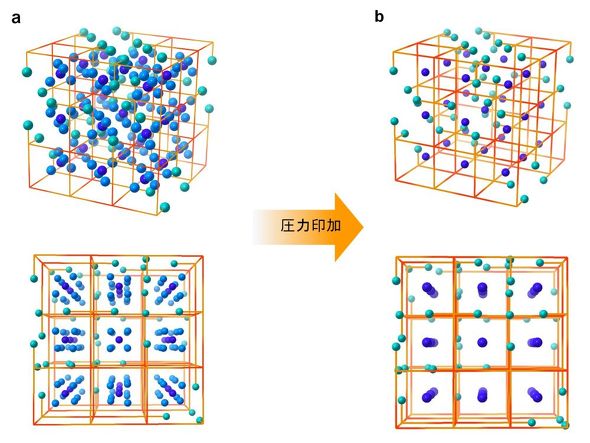

加圧前後の結晶構造と電子状態の変化を、赤外分光や放射光を利用したX線吸収/放出分光、X線回折測定で調べたところ、結晶の欠陥部位に存在する水分子と銅イオンの間で起こる部分的な電子移動が判明した。これにより水分子同士の水素結合が弱まり、親水性だった細孔が疎水性へと変化し、結晶内の水分子を結晶外に押し出すことが分かった。CuCr PBAの結晶構造は、圧力印加後も保たれる。

CuCr PBAにおける結晶構造と水分子の存在位置。オレンジ色の線で示す立方晶構造は、銅、クロム、シアノ基から成る結晶骨格を表す。青と水色の球は水分子中の酸素で、水色は銅に配位した配位水の酸素、濃い青は細孔中心に存在する格子水の酸素、青色の球は細孔中心周辺に存在する酸素を表す。圧力を印加した後は、青色の球で示される細孔中心周辺の酸素が消失する[クリックで拡大] 出所:筑波大学

乾燥地域や内陸地域などの水資源問題を解決する手段として、現地で簡便に水を得ることができる「オンサイト水生産技術」が求められている。従来の水生産技術は温度や湿度の差を利用する手法で、自然環境への依存や環境変化を長時間待つ必要があるといった課題があった。

今後は、圧力応答による水生産のメカニズムの研究を進め、効率が良く、耐久性に優れた材料開発を目指す。また、材料の親水性、疎水性を圧力でコントロールする機能を発見した今回の成果は、さまざまな機能性材料の開発に貢献することが期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

硫化モリブデン超原子がシート状に結合した超原子層の合成に成功

硫化モリブデン超原子がシート状に結合した超原子層の合成に成功

東京都立大学は、立体的な分子構造を持つ硫化モリブデン超原子をシート状に結合した「超原子層」を合成し、構造や触媒活性を解明した。層状物質の薄片試料を評価したところ、水素発生反応の高い触媒活性を示した。 常温常圧下で多元素酸化物触媒の合成に成功、製造コスト削減に貢献

常温常圧下で多元素酸化物触媒の合成に成功、製造コスト削減に貢献

高知工科大学と筑波大学は、常温常圧下で容易に多元素酸化物触媒を化学合成する手法を開発した。従来と比べて製造コストを大きく削減し、工業化に向けた大量生産が可能となる。 従来の10倍以上の量子特性を有する高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを開発

従来の10倍以上の量子特性を有する高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを開発

筑波大学らは、量子グレードの高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを開発した。従来の10倍以上の量子特性を有し、温度量子測定においても1桁以上、感度が向上した。サーマルエコーも観測が可能だ。 CNT繊維の強度低下の原因を解明、電子線の照射により高強度化

CNT繊維の強度低下の原因を解明、電子線の照射により高強度化

筑波大学と高度情報科学技術研究機構は、紡糸したカーボンナノチューブ繊維の強度が低下する原因を解明した。静止摩擦と動摩擦を繰り返すスティックスリップ挙動が起こり、分子同士の滑り現象が発生する。 超微細金属酸化物粒子を精密に合成する手法を開発し、特異な電子状態を発見

超微細金属酸化物粒子を精密に合成する手法を開発し、特異な電子状態を発見

東北大学と筑波大学は、これまで困難だった5nm以下の超微細な金属酸化物粒子を精密に合成する手法を開発した。放射光軟X線分光での解析により、構造歪が誘起する特異な電子状態が確認された。