SiCデバイスの効率を最大化する絶縁型サーミスタ、すぐそばで動作温度を測れる:人とくるまのテクノロジー展2025

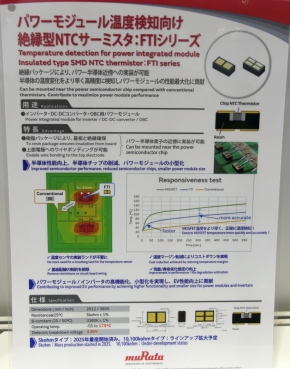

村田製作所は、「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、パワー半導体用NTCサーミスタ「FTIシリーズ」を展示した。

村田製作所は、「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」(2025年5月21〜23日、パシフィコ横浜)において、パワー半導体用NTCサーミスタ「FTIシリーズ」を展示した。既に量産を開始している。

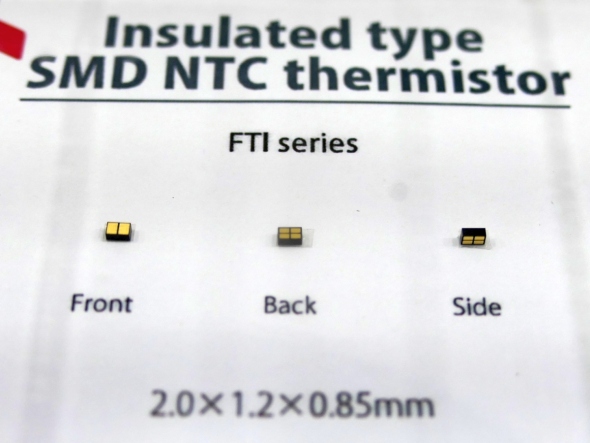

FTIシリーズは、チップタイプのNTCサーミスタを樹脂モールドでパッケージングするとともに、上面にワイヤボンディングに対応する電極を形成した絶縁型のサーミスタである。樹脂モールド構造かつワイヤボンディング対応のサーミスタは「世界初」(同社)だという。サイズは2012(2.0×1.2×0.85mm)で、抵抗値(25℃)は5kΩ±1%、B定数(25/50℃)は3380K±1%、動作保証温度は−55〜175℃、絶縁破壊電圧は3.5kV。

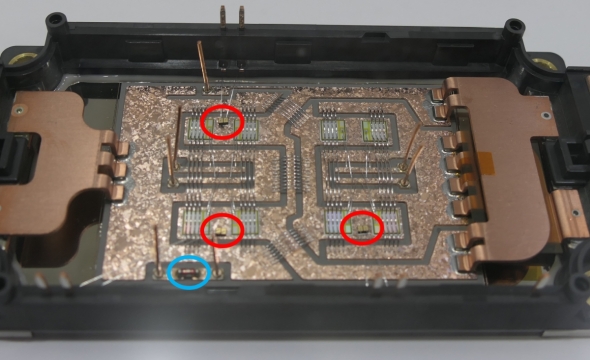

EV(電気自動車)の電動システムに用いられるパワーモジュールには複数のパワー半導体が組み込まれている。これらのパワー半導体は発熱量が大きく、温度上限を超えて動作させると焼損などによって破損するリスクがある。このため、パワーモジュール内の温度を計測して温度上限に近づいた場合には冷却したり、動作を制限したりする必要がある。この温度計測に用いられているのがサーミスタである。

ただし、パワーモジュール内でパワー半導体を実装している電極周辺には高い電圧がかかっており、一般的なサーミスタはこの電圧に耐えられないため、パワー半導体から離れた位置にしか設置できなかった。「パワー半導体は上限に近い温度で動作するのが最も効率が高い。そのためには、パワー半導体のすぐそばでより正確な温度計測ができた方がいい。特に、EV向けで新たに採用されているSiC(シリコンカーバイド)デバイスは、従来のシリコンパワー半導体よりも耐熱性が高く、その高い効率を引き出す上でも、すぐそばで正確な温度計測をすることに大きな意義がある」(村田製作所の説明員)。

FTIシリーズは、樹脂モールド構造により絶縁性を確保しているので、パワー半導体用のパッド上に直接配置することが可能だ。また、ワイヤボンディング対応の上面電極によりサーミスタ用のパッドと接続できる。今後は、抵抗値(25℃)で10k/100kΩ品を追加する予定である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

村田製作所がみなとみらいに未来のモビリティの共創スペース、略して「MMM」

村田製作所がみなとみらいに未来のモビリティの共創スペース、略して「MMM」

村田製作所が車載ソリューションのリアル体験型施設「MURATA みらい MOBILITY」をリニューアルし報道陣に公開した。今後は年間で約250件の来場を見込む。 村田製作所は中期方針2027で再び売上高2兆円に挑む、AI需要でさらなる上振れも

村田製作所は中期方針2027で再び売上高2兆円に挑む、AI需要でさらなる上振れも

村田製作所が2025〜2027年度の中期経営計画「中期方針2027」を発表。「中期方針2024」の目標である売上高2兆円、営業利益率20%などの目標が未達となることが確実な中で、あらためて売上高2兆円、営業利益率18%以上を目標に据えて、AIがドライブするエレクトロニクスの飛躍的な成長を捉えていく方針である。 薄型で低周波を大幅カット、村田製作所が新たな吸音材を開発

薄型で低周波を大幅カット、村田製作所が新たな吸音材を開発

村田製作所は、「オートモーティブワールド2025」において、開発中の低周波向け薄型吸音材を展示した。薄型であるにもかかわらず1000Hz以下の低周波の吸音率を大幅に向上できることを特徴としている。 GPUボードの電力損失を垂直電源供給で5分の1に、村田製作所が「iPaS」で実現

GPUボードの電力損失を垂直電源供給で5分の1に、村田製作所が「iPaS」で実現

村田製作所は、「CEATEC 2024」において、電源回路のコンデンサーやインダクターをパッケージ基板に内蔵することでGPUボードの消費電力を大幅に低減できる部品「iPaS」を披露した。2026年ごろの実用化を目指している。 リチウムイオン電池の出力を4倍に、村田製作所がポーラス集電体を開発

リチウムイオン電池の出力を4倍に、村田製作所がポーラス集電体を開発

村田製作所は、米国スタンフォード大学との共同研究により、リチウムイオン二次電池の出力を大幅に増加させることが可能な多孔質の「ポーラス集電体(PCC)」の開発に成功したと発表した。従来の集電体と比べて、最大で4倍の出力を発生させられるという。 村田製作所が「世界最小」の積層セラコンを開発、016008Mサイズ

村田製作所が「世界最小」の積層セラコンを開発、016008Mサイズ

村田製作所は「世界最小」(同社)とする016008Mサイズ(0.16mm×0.08mm)の積層セラミックコンデンサーを開発した。現行の最小品である0201Mサイズ(0.25mm×0.125mm)と比べて体積比で約75%の削減となる。