日本の会社員は会社への信頼度が低く、学習意欲も低い――APACとの比較で:キャリアニュース

ランスタッドが「2025 ワークモニター アジア太平洋版」を発表。日本はアジア太平洋地域各国と比較して「会社への信頼度」が低く、「仕事は仕事」と割り切る考え方が強かった。

総合人材サービスを提供するランスタッドは2025年5月14日、「2025 ワークモニター アジア太平洋版」(日本語版)を発表した。

同調査は、アジア太平洋地域(APAC)の18〜67歳の労働者5759人を対象とした。調査国および地域はオーストラリア、中国、香港特別行政区、インド、日本、マレーシア、ニュージーランド、シンガポールだ。

「仕事への目的」について調査したところ、APACでは50%が仕事に目的を見いだしていると回答した。Z世代を見ると、上の世代と比べて仕事に目的意識を見いだしにくい傾向があり、「お金に困らなければ働かない」と51%が回答。団塊の世代の38%と比べ、回答割合が高かった。

また、Z世代は、仕事を通じて社会に貢献したいという意欲が高く、従来の企業文化には魅力を感じにくい傾向が見られる。日本の回答者を見ると、「お金に困らなくても仕事を続ける可能性が高い」が64%を占めており、日本の働き手が仕事の目的や安定性、役割への忠誠心など本質的な要因をより重視していることがうかがえる。

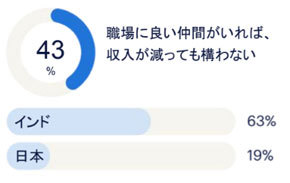

職場に対して、組織の一員であると感じる「帰属意識」を感じられない場合、APACの労働者は「仕事を辞める可能性」が世界平均より4ポイント高かった。「職場に良い友人がいれば、収入が減っても構わない」という回答については、世界平均が36%で、APACはそれを上回る43%だった。特にインドでは63%が「職場に良い友人がいれば、収入が減っても構わない」と回答している。

日本の労働者は、「職場のコミュニティー意識」や「帰属意識」が低い傾向にあり、「仕事は仕事」と割り切る考え方が強かった。日本は「職場に良い友人がいれば、収入が減っても構わない」の回答も19%と著しく低かった。

また、日本は、APACの中では「雇用主や上司への信頼度」も低い水準にある。「職場で自分自身をある程度隠している」の回答割合は63%で、世界平均の62%より高く、APAC平均の69%にも迫っている。それでも「職場に帰属意識を感じられなければ仕事を辞める」と日本の労働者の3割以上が回答。APACの59%、世界の55%に比べれば低いが、帰属意識が重要な退職理由の1つとなっている。

APAC各国と日本で、学習と能力開発の機会に対する意識に差

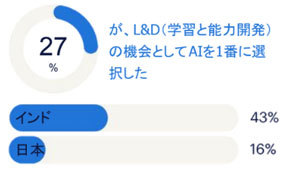

「学習と能力開発(L&D)」の機会については、APACの労働者はL&Dの機会を強く希望しており、特に「AI(人工知能)関連」のスキル習得に高い関心を示している。しかし、日本を見ると「職務においてAIを含む最新技術を使う準備が整っている」と回答したのは40%。APACの73%、世界平均の71%と比較すると低かった。

「AIトレーニングはL&Dの需要が最も高い」と回答した割合も、APACの27%、世界平均の22%と比べて、日本は16%と低かった。「過去6カ月間にL&Dの機会提供を受けた」人の割合については、日本は13%と調査対象国の中で最も低い数値だった(APAC:41%、世界平均:34%)。「労働者のスキルが技術革新に後れを取らないようにする責任が雇用主にある」の回答割合は、APACが29%、世界平均が27%、日本は35%だった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

三菱電機とソニーの事例に学ぶ 品質不正防止につながる組織風土改革

三菱電機とソニーの事例に学ぶ 品質不正防止につながる組織風土改革

繰り返される製造業の品質不正問題。解決の鍵は個人ではなく、「組織風土」の見直しにあります。本連載では品質不正を防ぐために、組織風土を変革することの重要性と具体的な施策をお伝えしていきます。 「スキルデータ」の活用が製造業にもたらすメリットとは 実践事例と注意点を解説

「スキルデータ」の活用が製造業にもたらすメリットとは 実践事例と注意点を解説

製造業を取り巻く環境が変わる中、力量管理で扱う人材情報に注目し、戦略的な人材育成/配置や組織力強化に活用する企業が増えてきました。本連載では組織的なデータ活用による発展的な力量管理を「スキルマネジメント」と呼び、その考え方や取り組み方を解説していきます。 品質不正にもつながるスキル管理のばらつき、デジタル化による可視化で改革を

品質不正にもつながるスキル管理のばらつき、デジタル化による可視化で改革を

多くの製造現場ではスキルマップを作成し、技術者のスキルを見える化、管理、運用する体制を整えている。品質マネジメントの国際規格であるISOの監査などで必要になるためだ。一方で現在、技術者のスキル取得状況を可視化することで、経営戦略の実現や品質不正の防止に役立てようとする動きもあるという。デジタル上でのスキル管理サービスを展開するSkillnote 代表取締役に、国内製造業におけるスキルマネジメントの現状や課題について話を聞いた。 「成長する企業」と「現状維持の企業」 今すぐにでも変えられるそのポイントとは

「成長する企業」と「現状維持の企業」 今すぐにでも変えられるそのポイントとは

本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第2回は「成功する企業」と「現状維持の企業」の差について言及しつつ、デジタル化の前提となる「意識改革」の必要性について説明します。 中小製造業の2人に1人が「毎日FAX使う」、DXが進まない要因とは

中小製造業の2人に1人が「毎日FAX使う」、DXが進まない要因とは

Chatworkは、「中小企業の経営課題とDX、SaaS、リスキリングの実施状況・意向調査」を実施し、このうち、物流、建設、製造の3業種の現状を分析した。 自動車業界の学びなおし(リスキリング)への関心調査【2024年版】

自動車業界の学びなおし(リスキリング)への関心調査【2024年版】

近年注目が高まっている「学びなおし(リスキリング)」。MONOistの読者を対象に、自動車をはじめとする製造業に携わる方々が学びなおしについてどのように受け止め、どう取り組もうと考えているかをお尋ねしました。2023年に続き2回目の調査でした。その調査結果をまとめ、公開します。