三菱電機らリチウムイオン電池製造工程でカーボンフットプリント可視化実証実験:脱炭素

三菱電機、NTTコミュニケーションズ、韓国のSK C&Cは、サプライチェーンのカーボンフットプリントの可視化に向けた実証実験を2025年6月1日に開始する。

三菱電機、NTTコミュニケーションズ、韓国のSK C&Cは2025年5月19日、サプライチェーンのカーボンフットプリントの可視化に向けた実証実験を同年6月1日に開始すると発表した。

企業間で安心、安全、円滑に情報を交換できるデータスペースの技術を活用して、サプライチェーン全体で発生する温室効果ガス(GHG)排出量を把握するシステムの確立を目指す。

リチウムイオン電池製造工程模擬システムで実証、Catena-X活用

近年、各国政府や企業が持続可能性(サステナビリティ)への取り組みを進め、社会全体で地球環境の保全に向けた動きが加速する中、製造業各社は自社のGHG排出量を把握し、エネルギー使用量の削減に取り組むことで脱炭素化を推進してきた。

ただ、個々の企業だけではなく、サプライチェーン全体での脱炭素化がさらに求められており、サプライヤーが品種や納入先ごとに算定したカーボンフットプリントの情報を、データ主権を確保した上で取引先企業と共有し、サプライチェーン全体のカーボンフットプリントの可視化を進める必要性が一層高まっている。

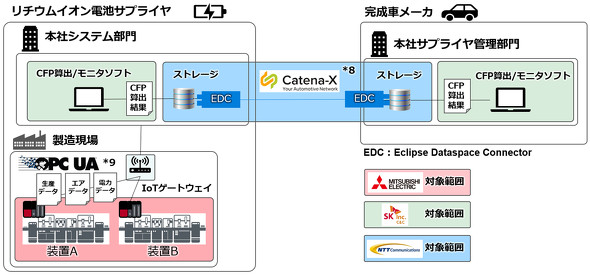

そこで、異なる企業間でセキュリティを確保しつつ、効率的に情報を交換できるように、データを第三者に預けることなく自社の管理下に置いたまま取引先に開示できる「データスペース」と呼ばれる分散型データ連携基盤が構築されている。特に、欧州の自動車産業を中心に構築された「Catena-X」を活用した企業間データ共有への対応が始まっている。

今回は3社共同でCatena-Xを活用し、カーボンフットプリントの自動算出および可視化システムの確立に向けた実証実験を行う。

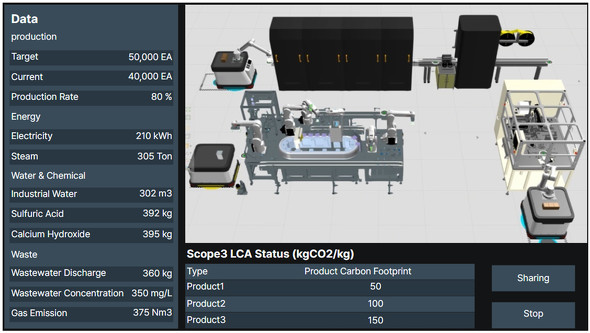

実証実験では、シーケンサーを活用して製造現場の装置から収集された各種データを基に、カーボンフットプリントの算出および可視化を行う。Catena-Xの国際標準に沿ったシステム間データ通信機能を備えた実験環境を構築し、運用する。

実証実験の期間は、2025年6月1日〜10月下旬までを予定している。対象はEV(電気自動車)の主要部材となるリチウムイオン電池の製造工程だ。

完成車メーカーと、完成車メーカーにリチウムイオン電池を供給するサプライヤーを想定し、実証実験イメージを模擬したシステムを構築。サプライヤー側は、製造工程の中で正極、セパレーター、負極を重ねる積層工程を担う装置から、シーケンサーを活用して電力/エア/生産実績などのデータを取得し、自社側のカーボンフットプリントを算出、モニターソフトへ取り込み、送信しカーボンフットプリントを計算する。

算出結果はCatena-Xの標準データ形式に変換し、自社側のストレージへ自動格納する。完成車メーカー側では、リチウムイオン電池サプライヤーへカーボンフットプリント算出結果のリクエストを実行する。データ受け取り後、自社側のカーボンフットプリントを算出、モニターソフトへ取り込みカーボンフットプリントを確認し、完成車としてのカーボンフットプリントを算出する。

なお、完成車メーカーとリチウムイオン電池サプライヤーは、Catena-X標準の通信手順およびデータ形式に対応するシステム間データ通信機能を使って、データをやりとりする。これにより、Catena-X標準の通信動作制御が実現され、データ主権を保ちながらデータ連携が可能となる。

実証実験では、三菱電機が製造現場における模擬環境の提供と、製造現場のデータ収集および関連開発の推進を担う。NTTコミュニケーションズは、Catena-X標準の通信手順やデータ形式に対応したシステム間データ通信機能に加え、セキュリティを確保した企業間データ流通を模した実証実験用IT環境を構築する。SK C&Cは、収集したデータに基づき、装置単位でのカーボンフットプリントの自動算出とモニタリングツールの提供を行う。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

欧州の自動車産業が始めるデータ共有、「Catena-X」とは?

欧州の自動車産業が始めるデータ共有、「Catena-X」とは?

コロナ禍で見つかった課題や将来を見据えて動き出した「Catena-X」。これに込めた思いや狙いについて聞いた。 アプリローンチが加速する自動車のデータ共有圏Catena-X/Cofinity-Xとは?

アプリローンチが加速する自動車のデータ共有圏Catena-X/Cofinity-Xとは?

欧州を中心にデータ共有圏の動向や日本へのインパクトについて解説する本連載。第5回は、自動車向けデータ共有圏であるCatena-XとCofinity-Xを紹介する。 “製造業のため”のデータスペースを作る意義、「Manufacturing-X」が目指すもの

“製造業のため”のデータスペースを作る意義、「Manufacturing-X」が目指すもの

欧州で進む“製造業のため”のデータスペースとして注目を集める「Manufacturing-X」。この「Manufacturing-X」を推進する企業の1社で主要メンバーとして参加するベッコフオートメーション COOのゲルト・ホッペ氏に話を聞いた。 日本版データスペース「ウラノス・エコシステム」が目指す欧米の良いとこ取り

日本版データスペース「ウラノス・エコシステム」が目指す欧米の良いとこ取り

「CEATEC JAPAN 2024」において、IPA 理事長 兼 DADC センター長の齊藤裕氏が「『ウラノス・エコシステム』が実現する業界や国境を超えたデータ活用の将来像とは」をテーマに講演を行った。 欧州と相互接続可能なデータ連携基盤構築、OT領域でオムロンと共創

欧州と相互接続可能なデータ連携基盤構築、OT領域でオムロンと共創

NTTコミュニケーションズはオムロンと製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)に向けた共創を開始すると発表した。NTTコミュニケーションズが得意とするIT領域と、オムロンが得意とするOT領域の技術を合わせて、サプライチェーンにおけるCO2排出量などのデータ連携基盤の構築を目指す。 オムロンがサプライチェーンのCO2排出量見える化実証開始、Catena-Xにも接続

オムロンがサプライチェーンのCO2排出量見える化実証開始、Catena-Xにも接続

オムロンは、製造現場における脱炭素化への取り組みを紹介するとともに、製品サプライチェーンのカーボンフットプリントの見える化に向けた実証実験を開始したことを発表した。実証実験では、グローバルデータ流通基盤「Catena-X」にも接続する計画だという。