ステンレス鋼表面に発生する腐食の起点を特定する手法を開発:研究開発の最前線

東北大学は、ステンレス鋼表面に生じる、サブミクロンの腐食の出発点を特定する手法を開発したと発表した。金属が溶解するサイズを小さくとどめ、腐食起点を特定可能になった。

東北大学は2025年4月25日、ステンレス鋼表面に生じる、サブミクロンの腐食の出発点を特定する手法を開発したと発表した。金属が溶解するサイズを小さくとどめ、腐食起点を特定可能になった。

アルミニウム合金の腐食発生起点に関する解析にも展開可能

ステンレス鋼は高い耐食性を有するが、海水などにさらされると、孔食と呼ばれる局部的な腐食が発生することがある。孔食によって侵食が進行すると、発生起点も溶解して消失するため、発生起点を解析するには溶解を防ぐ必要がある。

研究グループは、微弱な電流をステンレス鋼の表面に流し、孔食の発生と同時に電流を遮断することで、耐孔食性が最も低い部分に直径500nm程度の小さな孔食を作り出す手法を開発。侵食サイズを小さく抑え、孔食の発生起点が溶けて消失することを防止できるようになった。

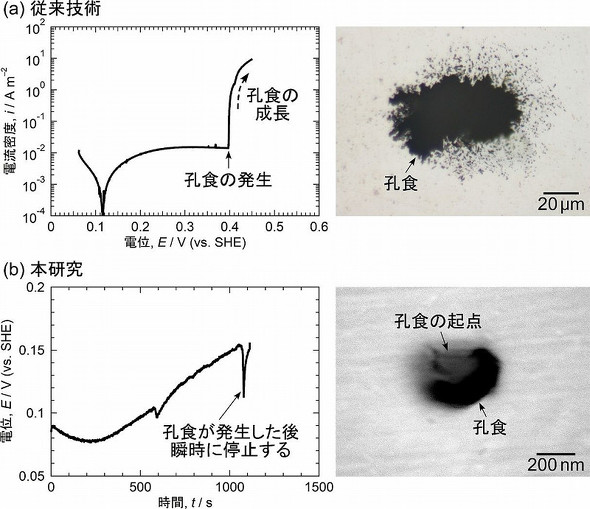

従来の耐孔食性の評価試験では、試験片の電位を徐々に高くし、孔食の発生によって金属の溶解電流が大幅に増加した後、電位の増加を停止する。しかし、孔食の発生と同時に強い溶解電流が流れて溶解が進行するため、短時間で侵食部の直径が50μm程度まで大きくなり、発生起点を解析することは困難だった。

(a)一般的な耐孔食性の評価試験とステンレス鋼の表面に発生した孔食の光学顕微鏡写真。(b)開発した手法と同手法で形成した孔食の走査型電子顕微鏡写真。2つの写真は、撮影倍率が約2桁異なる[クリックで拡大] 出所:東北大学

開発した手法によって侵食部の成長を抑え、サブミクロンの孔食起点を高精度に特定することに成功した。また、電流値ではなく、電位の変化で孔食の発生を検出することで、初期段階での検知が可能になった。

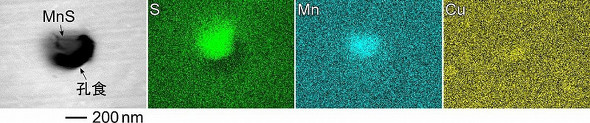

なお、同研究では、熱処理により銅(Cu)を析出させて強度を高めた、析出硬化系ステンレス鋼(Fe-15%Cr-4%Ni-3%Cu-0.2%Nb)の塩化ナトリウム水溶液中での孔食の発生起点を特定できた。これまで発生起点は析出したCu相だとされていたが、実際には直径200nm程度の硫化マンガン(MnS)介在物だと分かった。

ステンレス鋼の製造プロセスで少量添加されるマンガン(Mn)と、除去できなかった硫黄(S)が化合して残存したもので、従来手法では腐食の進行で発生起点が消えてしまい見落とされていた。この発見により、MnS介在物を取り除くための表面処理や、微量添加元素によるMnS介在物の組成制御などにより、耐食性を改善できる可能性が示唆された。

開発手法で形成した孔食の走査型電子顕微鏡写真とエネルギー分散型X線分光法による元素マップ。直径200nm程度のMnS介在物を起点として孔食が発生したことが示されている[クリックで拡大] 出所:東北大学

今回開発した手法は、ステンレス鋼のほか、アルミニウム合金など多様な金属材料の腐食の発生起点に関する解析にも展開可能だ。今後、耐食性の高い新合金の開発促進が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学と三井不動産は、両者のパートナーシップによる「東北大学サイエンスパーク構想」を本格始動したと発表した。 金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

東北大学とSWCCは、産学共創の研究施設「SWCC×東北大学高機能金属共創研究所」を開所した。同大学の制度を活用し、仙台市青葉区の同大学片平キャンパス内に拠点を設ける。 実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

AGCや大陽日酸、産業技術総合研究所、東北大学は、実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功した。 東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大学は、次世代の第6世代移動通信システム通信帯で利用できる周波数のチューナブルフィルターを開発したと発表した。 次世代半導体向けの素材とプロセスを共創する研究所を設置

次世代半導体向けの素材とプロセスを共創する研究所を設置

東北大学と住友ベークライトは、同大学 青葉山キャンパス レジリエント社会構築イノベーションセンター(仙台市青葉区)に「住友ベークライト×東北大学 次世代半導体向け素材・プロセス共創研究所」を2025年1月1日に設置する。