室温で安定的な充放電に対応する、フッ化物イオン電池向けイオン液体電解液:研究開発の最前線

京都大学化学研究所は、室温での安定的な充放電が可能なフッ化物イオン電池向けイオン液体電解液を開発した。β水素を排除した第四級アンモニウムカチオン骨格にアルコキシ基を末端構造として導入し、化学安定性を高めた。

京都大学化学研究所は2025年4月18日、室温での安定的な充放電が可能なフッ化物イオン電池(FIB)向けイオン液体電解液を開発したと発表した。

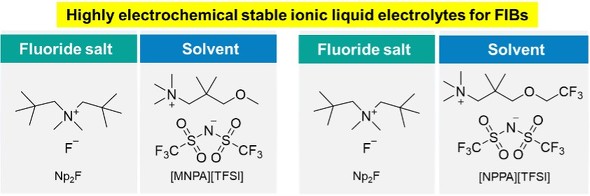

研究では、既存のFIBで使用する固体電解質に対し、室温でのイオン伝導性が高い液体電解質に着目。電荷キャリアとして用いるフッ化物塩に対して高い溶解性を有し、室温で液体となるイオン液体電解液([MNPA][TFSI]と[NPPA][TFSI])を新たに開発した。

このイオン液体電解液は、β水素を排除した独自の第四級アンモニウムカチオン骨格に、アルコキシ基を末端構造として導入した。あらかじめβ水素を除くことで、第四級アンモニウム塩(Np2F)を塩基で処理する際に発生するβ水素の脱離反応が発生せず、化学安定性を高めた。

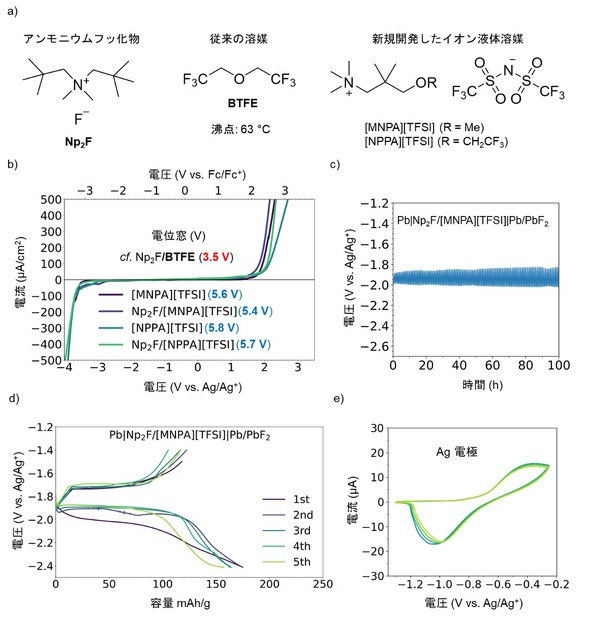

電気化学安定性を示す電位窓は5.8Vで、従来のフッ素化エーテル(BTFE)を溶媒とした場合の3.5Vを上回った。鉛(Pb)とフッ化鉛(PbF2)を電極とした場合では、100時間以上にわたり、安定的にフッ素アニオンを電極間でシャトル輸送できる。

この電解液を作用電極としてFIBを作製し、充放電試験を実施したところ、放電容量は150mAh/gを超えることが分かった。より酸化電位の高い銀(Ag)を電極に用いたFIBでも、室温での動作を確認できた。

a)フッ化物イオン電池用の従来の溶媒(BTFE)と開発したイオン液体([MNPA][TFSI]、[NPPA][TFSI])の構造。b)新イオン液体電解液の電位窓。c)PbとPbF2を電極に用いたイオン液体電解液(Np2F/[MNPA][TFSI])のフッ化物イオンのシャトル輸送特性評価。d)PbとPbF2を電極に用いたフッ化物イオン電池の充放電曲線(0.05C)。e)Np2F/[MNPA][TFSI]をイオン液体電解液として、Agを電極に用いたサイクリックボルタモグラム[クリックで拡大] 出所:京都大学化学研究所

車載向けの次世代蓄電池として注目されるFIBは、その多くが固体電解質を用いているが、室温でのイオン伝導性が低いことが課題だった。室温でもFIBを動作できるイオン液体電解液を開発したことで、溶解性と化学的安定性に優れた液系電解質システムの開発に重要な指針が示された。今後、性能向上への貢献が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

フッ化物イオン導電性固体電解質の原子配列の乱れとイオン伝導経路を解明

フッ化物イオン導電性固体電解質の原子配列の乱れとイオン伝導経路を解明

京都大学は、フッ化物イオン導電性固体電解質のイオン伝導の仕組みを原子レベルで解明した。イオン半径が異なるCaとBaを混合したことで構造歪みが生じ、局所的にFの原子配列が乱れることが分かった。 データ科学により核融合プラズマの閉じ込め性能予測を高精度化

データ科学により核融合プラズマの閉じ込め性能予測を高精度化

京都大学は、プラズマ中で生じる乱流によるエネルギーや粒子の輸送を予測する、乱流輸送モデルの高精度化に成功した。理論やシミュレーションによる予測と実験によるデータを組み合わせ、乱流輸送モデルの予測精度を高めた。 シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できるGNRの製造法を開発

シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できるGNRの製造法を開発

京都大学は、室温で酸素ドープ型グラフェンナノリボンを合成可能な、新しい炭素細線製造法を開発した。貴金属触媒や炭素系触媒を上回る触媒活性で、シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できる。 分岐構造を持つPVAの合成成功、カギはホウ素

分岐構造を持つPVAの合成成功、カギはホウ素

京都大学は、ホウ素の特性を活用することで、分岐構造を持つポリビニールアルコールの合成に成功した。新しい物性、分解性の発現や機能性材料への展開が期待できる。 アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能を評価

アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能を評価

京都大学は、アイトラッキングを利用する新しい自動視野計を開発した。従来式のハンフリー自動視野計と比較した結果、新しい視野計は従来式と遜色のない性能を持つ上、200秒以内で軽度視野障害の検査を完了した。