固体酸化物セルの割れや故障の原因となる電解質応力をリアルタイムで観測:研究開発の最前線

東北大学は、高温かつガスフロー下での固体酸化物セルの応力状態評価に成功した。X線を用いた非接触、非破壊の応力測定により、酸化還元時の電解質応力をリアルタイムで観測する手法を確立した。

東北大学は2025年4月15日、高温かつガスフロー下での固体酸化物セル(SOC)の応力状態評価に成功したと発表した。X線を用いた非接触、非破壊の応力測定により、酸化還元時の電解質応力をリアルタイムで観測する手法を確立した。

固体酸化物形燃料電池(SOFC)や高温水蒸気電解セル(SOEC)を含むSOCは、セラミックスで構成され、水素極層、電解質層、反応防止層、空気極層の積層構造を有する。SOC電解質は、作動時に700℃程度の高温となるほか、水素極がNi(O)-YSZからNi-YSZに還元される酸化還元過程の体積変化が電解質の応力変化を引き起こし、割れや故障の原因となる。

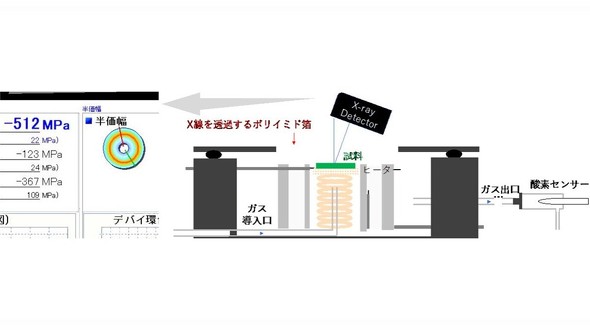

研究グループは、X線cosα法を用いて、Elcogen製とNingbo SOFCMAN製の商用セルについてYSZ電解質の応力測定を実施。温度とガスコントロールが可能な独自のサンプルホルダを組み合わせ、高温かつガスフロー下で応力変化を測定した。なおYSZは、酸化物イオンの伝導性を示す固体電解質で、SOC電解質として実用化されている。

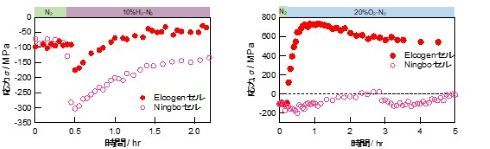

両セルとも、還元初期はNiOからNiへの還元に伴う収縮で電解質の圧縮応力が増加したが、その後はNiのクリープ変形で応力が緩和され、最終的には100〜150MPaの安定した圧縮応力状態に達した。ただし、多孔度が高いElcogenセルは還元が早く進行し、速い応力変化を示した。こうした初期の変化速度などの違いは、セルの微細構造や焼結温度によるものと示唆される。

また、酸化過程では両セルに異なる挙動が見られたが、最終的には圧縮応力が減少して引っ張り応力が発生し、YSZ表面にひび割れが生じた。このことから、応力変化が電解質の割れや変形のリスクを増加させることが明らかとなった。

SOCは、二酸化炭素を発生しないグリーン水素関連技術として注目されている。電解質の応力変化を観測可能になったことで、電解質にかかる応力をコントロールし、割れや変形のリスクを防ぐための設計改良につながることが期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学と三井不動産は、両者のパートナーシップによる「東北大学サイエンスパーク構想」を本格始動したと発表した。 東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大学は、次世代の第6世代移動通信システム通信帯で利用できる周波数のチューナブルフィルターを開発したと発表した。 金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

東北大学とSWCCは、産学共創の研究施設「SWCC×東北大学高機能金属共創研究所」を開所した。同大学の制度を活用し、仙台市青葉区の同大学片平キャンパス内に拠点を設ける。 高価なナノ炭素を用いずスーパーキャパシター並みの容量を得られる電極を開発

高価なナノ炭素を用いずスーパーキャパシター並みの容量を得られる電極を開発

東北大学は、高価なナノ炭素を使用せずに、スーパーキャパシター並みの容量を得られるキャパシター用電極を開発した。安全で安価な青色顔料の鉄アザフタロシアニンを活性炭に分子吸着し、電極を作製した。 レアアースの使用を抑えた、新たな小型モーター向けボンド磁石を開発

レアアースの使用を抑えた、新たな小型モーター向けボンド磁石を開発

東北大学、三恵技研工業、Future Materialzは、強磁性窒化鉄とネオジム採掘時の副産物であるサマリウムを活用し、レアアースの使用を抑えた小型モーター向けボンド磁石を新たに開発した。