日本の現役世代の可処分所得は国際的に見ると何位? データで見るリアルな姿:小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ(34)(3/3 ページ)

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は等価可処分所得の国際比較を行っていきます。

等価可処分所得の構成比

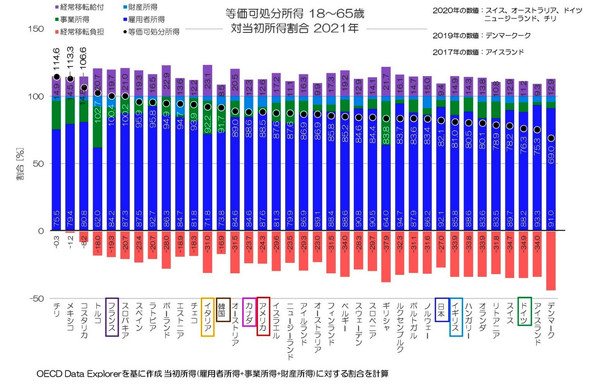

各国でそもそもの所得水準が異なりますので、前節の図2だけでは各項目の構成比が把握しにくい面もあります。そこで、次に市場所得に対する割合を計算することで、各国の所得構成比率を確認してみましょう。

図3は、各国の等価可処分所得について、市場所得に対する各項目の割合を計算したものです。等価可処分所得の割合が高い順に並べています。

市場所得とは、再分配前の所得の合計で、具体的には雇用者所得に事業所得と財産所得を足したものです。これを100とした場合、再分配における負担である経常移転負担と、所得に加算される経常移転給付、再分配後の差引の可処分所得がどの程度変動するのかが分かります。

例えば、日本を例にとると、市場所得100%に対して、経常移転負担が27.0%、経常移転給付が9.4%で、可処分所得が82.1%という数値となります。平均的に見れば所得の合計に対して、差し引き82%程度が可処分所得になるという所得構成であることが分かります。

可処分所得が100%を超えるのは、再分配において負担よりも給付の方が多いためです。上位のチリ、メキシコ、コスタリカ、トルコは100%を超えています。主要先進国でもフランスは100.4%で100%を超えていて、負担よりも給付の方が上回っています。フランスの場合は、経常移転負担が市場所得の19.3%で、経常移転給付が19.7%です。日本より負担が少なく、給付が多いということになります。

日本は少子高齢化に伴う社会保険料の増加が課題として認識されていますが、経常移転負担の程度で見ると先進国では必ずしも多くなく、中程度と言えそうです。ただ、現役世代への経常移転給付は9.4%とかなり少なく、先進国では韓国とアイスランドに次ぐ低水準となります。差し引きで見れば、負担の割に給付が少なく、可処分所得の割合が小さい方の国となります。

一方で、ドイツは日本よりも負担が多く、給付が少ない国ですが、図2で見た通り等価可処分所得が多い国です。それだけそもそもの市場所得の水準が高いということになります。また、カナダや米国は市場所得の中でも財産所得の割合がやや大きいのも特徴です。両国は家計の金融資産のうち株式などの占める割合が高く、金融資産の運用などによる財産所得が多いことがうかがえます。

イタリア、韓国、ギリシャなどは事業所得の割合が高いことが特徴です。先述した通り、これらの国々は個人事業主が多いことが知られています。2021年の労働者全体に占める個人事業主の割合で見ると、日本が11.3%、フランスが10.7%に対して、イタリア22.6%、韓国23.9%、ギリシャ27.7%となっています。それだけ等価で見た雇用者所得の割合が減り、事業所得の割合が高まっていることになります。このように構成比を見ることで、各国の所得構造の違いをより明確に把握できます。

等価可処分所得の特徴

今回は総合的な所得水準として等価可処分所得の国際比較をしてみました。国際比較の結果、やはり日本は先進国の中では可処分所得の少ない国だと言えそうです。

日本は失業率が低く働く人が多いのが特徴ではありますが、給与水準が低いため等価で見ても雇用者所得が低い方になります。また、再分配の面で見れば、日本の場合負担は中程度ですが、給付が少なく、現役世代の手元に残る可処分所得の割合は低い方になります。

等価可処分所得は、働く人の給与水準だけでなく、その他の所得や失業率/就業率、再分配、世帯構成も含めた総合的な所得水準を比較可能な指標と言えそうです。働く人の所得水準が基本になることは間違いないと思いますので、まずは仕事の価値を高め、その分配を増やしていくという方向性が重要だと考えます。

⇒記事のご感想はこちらから

⇒本連載の目次はこちら

⇒前回連載の「『ファクト』から考える中小製造業の生きる道」はこちら

筆者紹介

小川真由(おがわ まさよし)

株式会社小川製作所 取締役

慶應義塾大学 理工学部卒業(義塾賞受賞)、同大学院 理工学研究科 修士課程(専門はシステム工学、航空宇宙工学)修了後、富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU)航空宇宙カンパニーにて新規航空機の開発業務に従事。精密機械加工メーカーにて修業後、現職。

医療器具や食品加工機械分野での溶接・バフ研磨などの職人技術による部品製作、5軸加工などを駆使した航空機や半導体製造装置など先端分野の精密部品の供給、3D CADを活用した開発支援事業などを展開。日本の経済統計についてブログやTwitterでの情報発信も行っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

なぜわれわれの生活が苦しく感じるのか? 等価可処分所得で見てみよう

なぜわれわれの生活が苦しく感じるのか? 等価可処分所得で見てみよう

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は日本の等価可処分所得について見ていきます。 日本が「使えるお金」は世界何位? 家計や企業などの可処分所得を国際比較

日本が「使えるお金」は世界何位? 家計や企業などの可処分所得を国際比較

勉強した方がトクなのは分かるけど、なんだか難しそうでつい敬遠してしまう「経済」の話。モノづくりに関わる人が知っておきたい経済の仕組みについて、小川さん、古川さんと一緒にやさしく、詳しく学んでいきましょう! 日本の失業率は世界の中でも低水準なのか? 先進国と比較してみると

日本の失業率は世界の中でも低水準なのか? 先進国と比較してみると

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は完全失業率の国際比較を見ていきます。 「日本は失業者が少ない」は本当か? 完全失業率の推移から見える実態

「日本は失業者が少ない」は本当か? 完全失業率の推移から見える実態

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は日本の完全失業率の変化をご紹介します。 国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第9回は、経済における企業の役割と、日本企業の変質についてファクトを共有していきます。 今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第3回では、国民1人当たりの豊かさを示す指標「1人当たりGDP」に焦点を当て、日本の現在地を見てきます。