低コストな顔料でCO2をCOへ高効率に変換できる電解技術:研究開発の最前線

東北大学は、CO2からCOへ高効率に変換できる電解技術を開発した。低コストな顔料を電極上で直接結晶化させることで、プロセス時間の短縮と触媒性能の向上が可能になった。

東北大学は2025年4月8日、北海道大学、AZUL Energyと共同で、CO2(二酸化炭素)からCO(一酸化炭素)へ高効率に変換できる電解技術を開発したと発表した。低コストな顔料を電極上で直接結晶化させることで、プロセス時間の短縮と触媒性能の向上が可能になった。

CO2を炭化水素化合物のCOへ変換する技術は、温室効果のあるCO2を有効活用(Carbon dioxide Capture and Utilization:CCU)する技術の1つだ。これまでにさまざまな変換手法が開発されているが、中でもCO2電解還元反応は、常温かつ常圧の温和な条件で進行するCO2の資源化技術として期待されている。

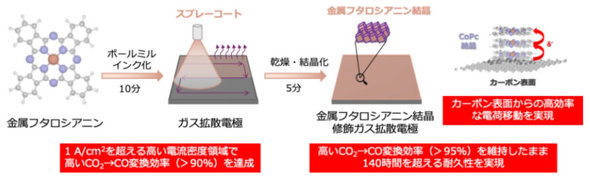

研究では、CO2電解還元反応によるCO2からCOへの変換を効率化するため、顔料の1種で金属錯体のコバルトフタロシアニン(CoPc)に着目。CoPcや無金属フタロシアニン(H2Pc)、銅フタロシアニン(CuPc)、鉄フタロシアニン(FePc)などの溶液をガス拡散電極上にスプレー塗布し、フタロシアニン類を直接結晶化してCO2電解用の電極を作製した。

同手法により、バインダー(接着剤)を使わずに触媒を電極上に固定化できるようになった。導電炭素やバインダーと混合して塗布、乾燥させて熱処理する従来手法に比べ、作業時間を15分ほど短縮できる。

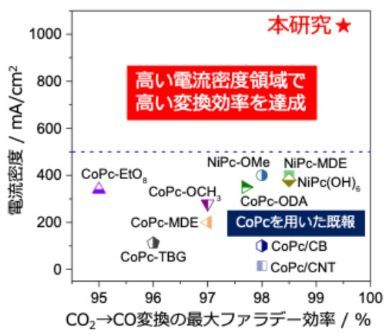

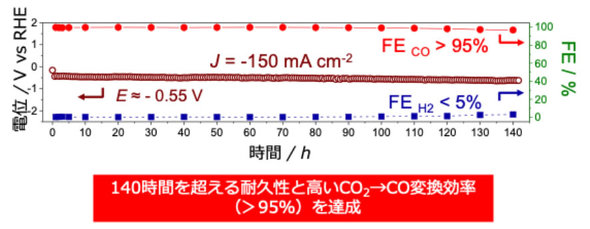

作製した電極を正極として、アルカリ電解質中でCO2電解還元反応を実施したところ、CoPcが最も効率的にCO2からCOへ変換できた。CoPcは、実用に十分な1.034A/cm2の高い電流密度で90%以上のファラデー効率(FE)でCOに変換できた。また、電流密度150mA/cm2における耐久性試験では、143時間にわたって95%以上の変換効率を維持した。

今回の金属錯体の直接結晶化によるガス拡散電極作製法とCO2電解技術により、CO2から合成燃料の中間体となるCOを安価な顔料触媒で高効率に合成するプロセス開発につながることが期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学と三井不動産は、両者のパートナーシップによる「東北大学サイエンスパーク構想」を本格始動したと発表した。 金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

東北大学とSWCCは、産学共創の研究施設「SWCC×東北大学高機能金属共創研究所」を開所した。同大学の制度を活用し、仙台市青葉区の同大学片平キャンパス内に拠点を設ける。 実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

AGCや大陽日酸、産業技術総合研究所、東北大学は、実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功した。 東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大学は、次世代の第6世代移動通信システム通信帯で利用できる周波数のチューナブルフィルターを開発したと発表した。 ブリヂストンがNanoTerasuを活用し材料や効率的なゴムリサイクル技術の開発を加速

ブリヂストンがNanoTerasuを活用し材料や効率的なゴムリサイクル技術の開発を加速

ブリヂストンは、東北大学青葉山新キャンパス内に設けられた3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu(ナノテラス)」を活用しタイヤ材料の研究開発を開始した。