大気中のCO2分離回収技術 ベンチスケール実証へ:研究開発の最前線

東京理科大学、名古屋大学、東邦ガスは、未利用のLNG冷熱で大気中からCO2を分離回収する技術「Cryo-DAC」のベンチスケール実証を開始した。2040年ごろの実用化を目指し、主要3工程の設備を結合したベンチスケール機で連続運転の実証に取り組む。

東京理科大学は2025年4月1日、名古屋大学、東邦ガスと共同で、未利用のLNG(液化天然ガス)冷熱で大気中からCO2を分離回収する技術「Cryo-DAC(クライオダック)」のベンチスケール実証を名古屋大学東山キャンパスで開始した。

吸収液を用いたCO2回収法は、大気など濃度の低いCO2排出源からCO2を回収するのに適している。特にCryo-DACは、未利用のLNG冷熱を活用するため、分離回収のエネルギーとコストを大幅に低減できる。

Cryo-DACは、2020年8月に新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「ムーンショット型研究開発事業」に選定された技術だ。東京大学、中京大学、日揮と共同で研究を進め、吸収液の開発や極低温環境で利用できる金属材料の選定、プロセス評価などの成果を得ている。

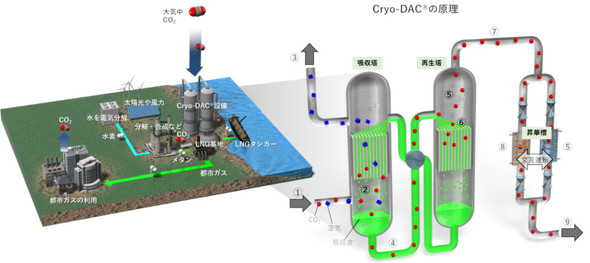

Cryo-DACによるCO2の分離回収プロセスでは、まず吸収塔でCO2を含む大気を吸引し、吸収液を用いてCO2を吸収する。CO2を除去した空気は排出され、吸収液は再生塔へと送られる。

再生塔とつながっている昇華槽では、LNG冷熱によりCO2が固化して昇華槽内の圧力が低下する。これに伴い、再生塔内の圧力も低下する。この圧力低下により、吸収液を加熱することなく常温でCO2が吸収液から放出され、再生された吸収液は吸収塔に戻る。

その後、昇華槽内と再生塔内の圧力差によってCO2は昇華槽へ移動し、密閉された昇華槽内でドライアイスを常温に戻して気化させることで、高圧のCO2が得られる。このプロセスでは、減圧用ポンプを動かすエネルギーや吸収液を加熱するエネルギーが不要で、分離回収のエネルギーとコストを大幅に削減できる。

2040年ごろを目標にCryo-DACの実用化を進め、主要3工程(CO2の吸収、再生、昇華)の設備を結合したベンチスケール機で連続運転の実証に取り組む。また、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)でもCO2の回収試験を実施する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

アンモニアを高密度で吸着、繰り返し再生できる単分子結晶吸着材を開発

アンモニアを高密度で吸着、繰り返し再生できる単分子結晶吸着材を開発

東京工業大学と東京理科大学は、アンモニアを高密度で吸着する単分子結晶吸着材を開発した。減圧操作によるアンモニアの脱着が可能で、結晶性や吸着量を維持したまま、繰り返し再生できる。 ナトリウムイオン電池用正極材料の組成探索が可能な機械学習モデルを構築

ナトリウムイオン電池用正極材料の組成探索が可能な機械学習モデルを構築

東京理科大学と名古屋工業大学は、ナトリウムイオン電池用正極材料の組成や電気化学特性を予測する機械学習モデルを共同開発した。次世代電池開発の高速化、低コスト化が期待される。 結晶構造から単分子磁石特性を予測するモデルを構築、単分子磁石の発見にも成功

結晶構造から単分子磁石特性を予測するモデルを構築、単分子磁石の発見にも成功

東京理科大学は、金属錯体の結晶構造の3次元座標から構造的特徴を3次元画像として学習する手法を発案し、深層学習を用いて結晶構造データベースより抽出した約2万件のデータから単分子磁石の発見に成功した。 金属ナノクラスターの表面構造制御により水素生成触媒を高活性化

金属ナノクラスターの表面構造制御により水素生成触媒を高活性化

東京理科大学は、粒径1nm程度の微細な金属ナノクラスターの表面構造を制御し、水素生成触媒活性を高めることに成功した。高価な貴金属を使用する電極触媒は、金属使用量を削減できる高活性化が求められている。 WSi2の横型熱電変換を実証、次世代センサー技術の進展に貢献

WSi2の横型熱電変換を実証、次世代センサー技術の進展に貢献

埼玉大学は東京理科大学との共同研究で、WSi2の横型熱電変換を実証した。ゼロ磁場かつ広い温度範囲で、既存のトポロジカル磁性体と同等の熱電効果を得られることが分かった。