商標登録に“合意”の道開く、コンセント制度初適用で中小企業の知財活用後押し:知財ニュース

特許庁は、商標法の改正により新たに導入された「コンセント制度」に基づく初の商標登録を実施したと発表した。先行登録商標と同一または類似の商標であっても、権利者の承諾と、混同の恐れがないことが認められれば、新たに登録が可能となる。

特許庁は2025年4月7日、商標法の改正により新たに導入された「コンセント制度」に基づく初の商標登録を実施したと発表した。先行登録商標と同一または類似の商標であっても、権利者の承諾(コンセント)と、混同の恐れがないことが認められれば、新たに登録が可能となる。

知財戦略に柔軟性を与える「コンセント制度」

「コンセント制度」は、当事者間の同意を基に商標登録の自由度を高めるためのものだ。従来の商標法では、既存の登録商標やそれに類似する商標について、同じ商品やサービス区分の場合、原則として新たな登録は認められなかった。これにより、スタートアップや中小企業にとって、商標の選定が大きな障壁となっていた。

しかし、2023年の商標法改正により、先行商標の権利者が承諾し、かつ混同の恐れがない場合に限って登録を認める仕組みとしてコンセント制度が認められた。2024年4月1日以降の出願から適用されており、今回その第1号の登録が認定された。

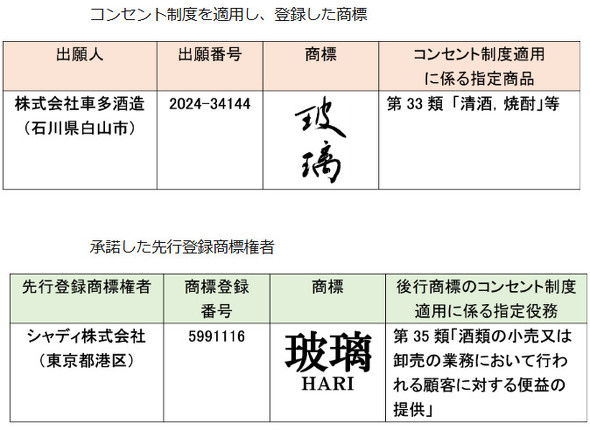

今回コンセント制度を適用し登録されたのは、酒造メーカーの車多酒造による「玻璃」だ。ギフト販売のシャディが先行登録商標を持っていたが、両社での同意が取れ、正式な承諾を得た出願に対し、特許庁が混同の恐れがないと判断したことで、登録が認められたという。

特許庁ではこの制度により、知的財産の活用による新規事業の推進やブランド戦略の多様化を進めていく方針だ。また、同様の制度は既に欧州連合(EU)や韓国、シンガポールなどの諸外国でも導入されており、国際的な制度調和にも貢献するとしている。

(※)本記事は制作段階で生成系AIを利用していますが文責は編集部に帰属します(ITmedia AI倫理ポリシー)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ブランド戦略に欠かせない知財、商標が独自性を失う「普通名称化」を防ぐには?

ブランド戦略に欠かせない知財、商標が独自性を失う「普通名称化」を防ぐには?

本連載では知財専門家である弁護士が、知財活用を前提とした経営戦略の構築を図るモノづくり企業が学ぶべき知財戦略を基礎から解説する。今回取り上げるのは製品開発後のブランド戦略構築時に必要な知財関連の取り組みだ。特許権や商標権の取得だけでなく、製品名など自社商標の普通名称化を防止する対策も必要となる。 知財は事業戦略の構築段階から検討せよ、新製品投入時のリスク確認も不可欠

知財は事業戦略の構築段階から検討せよ、新製品投入時のリスク確認も不可欠

本連載では知財専門家である弁護士が、知財活用を前提とした経営戦略の構築を図るモノづくり企業に向けて、選ぶべき知財戦略を基礎から解説する。今回は事業戦略構築時の知財の有用性を説明する。 M&A前に必ず把握すべき、スタートアップが持つ知財や管理体制

M&A前に必ず把握すべき、スタートアップが持つ知財や管理体制

本連載では大手企業とスタートアップのオープンイノベーションを数多く支援してきた弁護士が、スタートアップとのオープンイノベーションにおける取り組み方のポイントを紹介する。第14回はスタートアップのM&A時に確認すべき知財の管理体制などについて解説を行う。 トップ50に日本企業は資生堂と任天堂の2社だけ、商標の国際登録

トップ50に日本企業は資生堂と任天堂の2社だけ、商標の国際登録

世界知的所有権機関(WIPO)が2021年3月2日(現地時間)に発表した2020年の国際商標制度の利用状況によると、トップ10に日本企業から資生堂と任天堂がランクインした。ただ、国際特許出願状況に比べると、国際商標制度の利用状況、国際意匠登録それぞれの日本企業の活用状況は活発であるとはいえず、上位に入る企業数は少ない結果となっている。 「デザイン保護に意匠登録は必須」と人は言うけれど……

「デザイン保護に意匠登録は必須」と人は言うけれど……

製品開発に従事する設計者を対象に、インダストリアルデザインの活用メリットと実践的な活用方法を学ぶ連載。今回はXで見掛けたある投稿を切り口に、意匠権のメリット/デメリットや費用対効果をどう考えるべきかについて深掘りする。 住友ゴムが欧州と北米でのDUNLOP商標権を取得 新技術搭載タイヤの世界展開を加速

住友ゴムが欧州と北米でのDUNLOP商標権を取得 新技術搭載タイヤの世界展開を加速

住友ゴム工業は、Goodyearから、欧州、北米、オセアニアにおける四輪タイヤ「DUNLOP(ダンロップ)」の商標権などを取得する契約を締結したと発表した。