ニュース

低コストで高性能な水素吸蔵合金タンク 汎用熱交換器を転用:研究開発の最前線

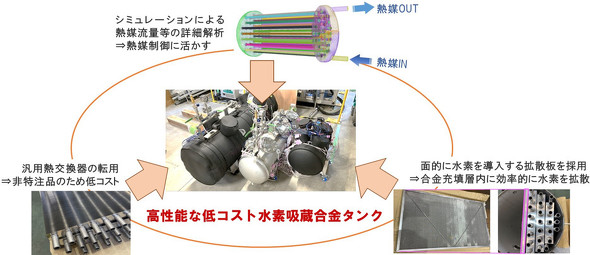

産業技術総合研究所は、汎用の熱交換器で水素の吸蔵、放出時の熱管理ができる、水素吸蔵合金タンクを開発した。従来よりも低コストの水素吸蔵合金タンクが設計可能になるため、タンクの導入拡大に寄与する。

産業技術総合研究所(産総研)は2025年3月17日、汎用の熱交換器で水素の吸蔵、放出時の熱管理ができる、水素吸蔵合金タンクを開発したと発表した。清水建設と共同開発したもので、従来よりも低コストの水素吸蔵合金タンクが設計可能になる。

水素はCO2を排出しないクリーンで持続可能なエネルギーとして期待されているが、製造と貯蔵にかかるコストが課題となっている。貯蔵については、安全性の高い水素吸蔵合金タンクの社会実装が進んでいる。

今回の研究では、都市部での導入拡大に向けて、空調機器などで用いる汎用の熱交換器を水素吸蔵合金タンクに転用。熱媒シミュレーションを活用して熱媒流路を制御することで、一般使用上の性能の下限値よりも遅い流速でも、水素吸蔵合金タンクの要求スペックを満たすことができた。

また、従来は水素吸蔵合金タンクへ水素を導入する際、専用のフィルター管を使用していたが、面的に水素を導入する拡散板を合金充填層に採用した。この水素拡散板は量産が容易で、かつ高水素流量での吸蔵、放出の運用に対応する。

開発した水素吸蔵合金タンクは、産総研、清水建設、東京都港湾局と他3者による共同プロジェクト「水素を活用した臨海副都心の脱炭素化に資する共同研究」で、地下熱供給プラントに導入している。これをベースとし、2025年度より水素混焼ボイラーを活用した地域熱供給の社会実装プロジェクトを推進する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ギ酸を用いた連続水素製造プロセスによる発電システムを開発

ギ酸を用いた連続水素製造プロセスによる発電システムを開発

産業技術総合研究所は筑波大学と共同で、フロー式によるギ酸を用いた連続水素製造プロセスを開発し、得られた水素で安定した発電ができることを実証した。ギ酸水溶液を固定化触媒に通し、連続的に水素を製造する。 CO2から液化石油ガスを1MPa以下の低圧条件で合成に成功

CO2から液化石油ガスを1MPa以下の低圧条件で合成に成功

カナデビア、産総研、AIST Solutionsは、新たに開発した専用の触媒および合成プロセスや装置を用いて、CO2から直接液化石油ガスを1MPa以下の低圧条件で合成することに成功した。 生命誕生の基になる可能性のある有機物の合成反応を実証

生命誕生の基になる可能性のある有機物の合成反応を実証

産業技術総合研究所は、鉱物を触媒として用いて、水素と二酸化炭素からギ酸やメタンなどの有機物が合成できることを発見し、この反応によってできた有機物が生命誕生の基になる可能性を提案した。 水を高効率に分解する赤色透明な酸素生成光電極でSTH10%を達成

水を高効率に分解する赤色透明な酸素生成光電極でSTH10%を達成

産業技術総合研究所は、人工光合成化学プロセス技術研究組合、東京大学、宮崎大学、信州大学とともに、太陽光によって水を高効率に分解できる赤色透明な酸素生成光電極を開発した。 それは究極を超えた至高の黒、産総研が可視光吸収率99.98%の暗黒シートを開発

それは究極を超えた至高の黒、産総研が可視光吸収率99.98%の暗黒シートを開発

産業技術総合研究所(AIST)が、新たに開発した可視光を99.98%以上吸収する「至高の暗黒シート」について説明。これまでの「究極の暗黒シート」と比べて、半球反射率を20分の1以上まで削減しており、究極を超えた至高の黒さを実現した。