SDV時代のゾーンECUには何が求められるか、NXPがMCUを発表:車載半導体(3/3 ページ)

NXP SemiconductorsはSDV向けにE/Eアーキテクチャを進化させる車載マイクロコントローラー「S32K5」を発表した。

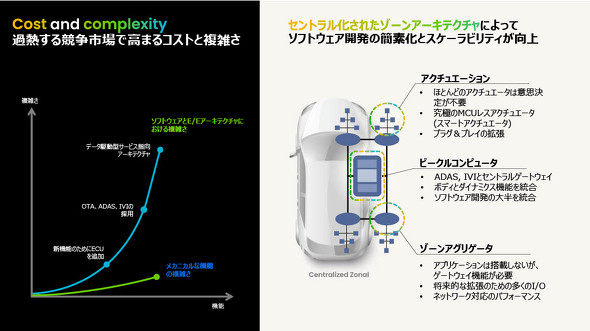

ドメイン集約型のアーキテクチャは一見するとシンプルだが、1つのドメインが扱う機能は複数あり、車両の1カ所に集まっているとは限らない。そのドメインのためにワイヤハーネスのレイアウトが複雑になる課題が残る。そのため、ゾーンアーキテクチャに移行する必要があるという。

セントラルコンピュータを使うゾーンアーキテクチャでは、セントラルコンピュータがそれぞれのゾーンを統合制御する。ゾーンECUは末端のECUから上がってくるセンサーやアクチュエーターの信号をセントラルゲートウェイに転送し、セントラルゲートウェイでの処理結果を基に末端のECUに指令を出す役割を担っていく見通しだ。

ゾーンアーキテクチャは複雑さを軽減

ただ、セントラルゲートウェイで統合制御する場合、ソフトウェアが複雑になる。山本氏は「ハードウェア的にもさまざまな機能が増えるが、それとは比べものにならない勢いでソフトウェアは複雑になっている」という。セントラルコンピュータでゾーンごとに統合制御するのは、ソフトウェアの複雑さの軽減にも寄与するとしている。

セントラルゲートウェイにはほとんどのアプリケーションが搭載されるため、OTAでのアップデートや機能の追加、メンテナンスなどを行いやすい。例えば、クルーズコントロールの機能を追加する場合、自動運転/ADASやパワートレインなど複数のシステムがかかわる。ECUが分散しているハードウェア中心のE/Eアーキテクチャでは複数のECUを同期させながらアップデートしなければならないが、セントラルゲートウェイだけのアップデートで済む。

ゾーンECUはその先にあるセンサーやアクチュエーターのゲートウェイ的な役割を担うため、ネットワークとしてのパフォーマンスが重要になる。アクチュエーター自体は、制御用マイコンが省略されるものも出てきて、センサーの情報を上位のECUに伝えるネットワークのパフォーマンスが重視されていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ホンダのSDVは2026年から本格展開、ビークルOSと専用ECUを搭載

ホンダのSDVは2026年から本格展開、ビークルOSと専用ECUを搭載

ホンダは電気自動車の「0シリーズ」のプロトタイプ2車種と、搭載予定のビークルOS「ASIMO OS」を発表した。 自動運転とSDVの時代に向けて、日本の自動車業界は何をすべきか

自動運転とSDVの時代に向けて、日本の自動車業界は何をすべきか

Qt Groupとデジタルハリウッド大学大学院は、「自動運転・無人運転時代における次世代ユーザー体験の実現に向けて ソフトウェアデファインド・ビークル時代のソフトウェア開発と人材育成の新たな展開〜」と題した合同パネルディスカッションを開催した。 SDVは日本の車載ソフトウェア開発の慣習を変えるチャンスになる

SDVは日本の車載ソフトウェア開発の慣習を変えるチャンスになる

100年に一度の変革期にさらされている日本の自動車業界が厳しい競争を勝ち抜くための原動力になると見られているのがSDVだ。本連載では、自動車産業においてSDVを推進するキーパーソンのインタビューを掲載していく。第2回は、車載ソフトウェア標準化団体であるAUTOSARの日本地域代表を務める後藤正博氏に話を聞いた。 SDVにおけるソフトウェアの「インテグレーション」について考えてみる

SDVにおけるソフトウェアの「インテグレーション」について考えてみる

車載ソフトウェアを扱う上で既に必要不可欠なものとなっているAUTOSAR。このAUTOSARを「使いこなす」にはどうすればいいのだろうか。連載第35回は、SDVに注目が集まる中で改めて求められている「再利用」や「自動化」に、「インテグレーション」がどう絡んでくるかについて考える。 NXPがTTTech Autoを6億2500万ドルで買収、需要高まるSDVへの対応力を強化

NXPがTTTech Autoを6億2500万ドルで買収、需要高まるSDVへの対応力を強化

NXP Semiconductorsは、オーストリアの車載ソフトウェアベンダーであるTTTech Autoを6億2500万米ドル(約988億円)で買収すると発表した。 電機メーカーはSDVをどう見ている? 「メリットは大きい」

電機メーカーはSDVをどう見ている? 「メリットは大きい」

電子情報技術産業協会はSDVに関連した半導体や電子部品の市場見通しを発表した。