次世代モビリティで海を変える──ASVやAUV、ROV活用の最前線:船も「CASE」(3/3 ページ)

国土交通省が『令和6年度「海の次世代モビリティ」の利活用に関する実証事業の成果報告会』を開催し、ASV、AUV、ROVといった海の次世代モビリティを活用した最先端の海洋技術の実証結果を紹介。今回の実証では、有害赤潮の早期発見、海洋インフラの点検、沿岸漁場の環境モニタリング、ドローンを活用したカモ食害対策などが実施された。

AUVを用いた沿岸漁場測定

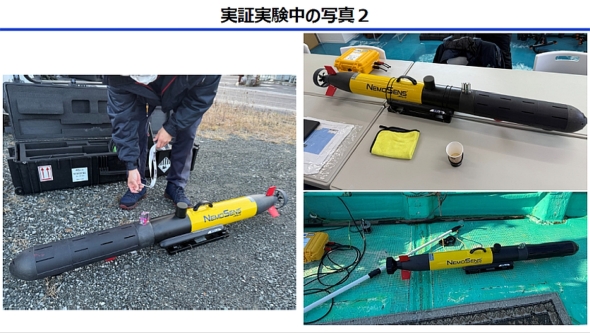

大歩は、北海道函館市のえさん漁業協同組合と共同で、AUVを用いた沿岸漁場総合測定システムの実証実験を実施した。この実験の目的は、海底地形や底生生物の分布、海洋環境データを総合的に取得し「総合漁場図」を作成することだ。実験は2024年12月〜2025年1月に行われ、小型AUV「NemoSens」(RTsys製)を用いて水温、塩分、水深のデータを収集した。

実験では、AUVの航行性能とデータの信頼性を確認するため、200メートルの調査線を設定し、AUVを航行させた。船上の測定機器との比較では、AUVの計測値と誤差が5%以下と確認され、実用性が高いことが示された。しかし、航行距離が長くなるにつれて終点位置のズレが大きくなり、最大で300mの誤差が生じたため、航行補正技術の向上が課題となった。

AUVにはサイドスキャンソナーが搭載され、海底の地形を広範囲に把握することが可能だったが、小型の底生生物の識別は困難であった。特にウニやナマコなどの個体識別には解像度の向上が求められる結果となった。加えて、耐圧性の高いビデオカメラとライトを搭載すれば、水深30m以上の海底でも生物の撮影が可能と示唆された。

また、この実験期間中には、函館沖で発生したタンカー座礁事故の調査も実施された。AUVによる音響測定と水中撮影により、座礁によって破損した海底の地形変化を詳細に把握できた。大歩 代表取締役の中村徹也氏は「AUVの活用により、短時間で海底地形の変化を特定できることが実証され、今後の海難事故調査への応用が期待される」と語る。

調査の結果、AUVを活用することで高精度な漁場測定が可能なことが確認されたが、航行位置の補正や小型生物の識別精度の向上が今後の課題として挙げられた。将来的には、GPSや音響システムを搭載したLBL(Long Baseline)ブイを用いることで航行誤差を縮小し、より精密な総合漁場図の作成が可能になると期待されている。

水陸両用ドローンによる治水

炎重工 取締役 CSOの谷崎敦氏は、水陸両用ドローンを活用した下水道管渠(水路)の点検実証について講演を行った。全国的に管渠の老朽化が進む一方で、自治体の人員や財源が限られ、従来の点検手法では対応が難しくなっている。谷崎氏は、「点検の頻度を上げることが理想だが、現場では人手不足とコストの問題がある」と現状を指摘した。

従来の点検手法では、作業者が管渠内部に入り目視で確認する方法や有線自走式カメラを用いる方法があるが、安全面や作業効率に課題があった。今回の実証では、無線制御の水陸両用ドローンを活用し、人が立ち入ることなく管渠内を点検する方法を検証した。千葉市内の三拠点で実験を行い、クラックの発見や法面の崩れを確認し、無線制御による遠隔点検の有効性を示した。

一方で、通信環境の影響や航行性能の向上、センサーの改良が今後の課題として浮上した。谷崎氏は、「実証を通じて技術の可能性と課題が明確になった。今後はGPSや音響測位システムを活用し、より精度の高い点検技術を確立していく」と述べ、水陸両用ドローンのさらなる進化に意欲を示した。

ムーンショット型研究開発事業とは

NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) フロンティア部 ムーンショットユニット 主査の青山智佳氏は、ムーンショット型研究開発事業と懸賞金事業の概要について講演を行った。

ムーンショット事業とは、人類が直面する困難な社会課題の解決を目指し、世界中の研究者の知見を結集する挑戦的な研究開発プログラムとして企画実施されている。NEDOはその中で「地球環境の再生」を目標に掲げ、2050年までに持続可能な資源循環の実現を目指す。「ムーンショット事業では、従来技術の延長では解決が難しい問題に対し、大胆な発想による技術革新を促すことが求められる」(青山氏)。

講演では、特に海の次世代モビリティとの親和性が高い気候変動対策としてのCO2回収技術と、海洋を活用したCO2固定技術という大型藻類の養殖によるブルーカーボン活用に言及した。

CO2回収では、少ない面積で大量のCO2を回収できる一方でエネルギー消費が課題となる工学的プロセスと、岩石の風化を促進することでCO2を吸収するが広大な面積と時間を要する自然的プロセスがあり、青山氏は「ムーンショット事業では、従来の技術では困難だった大気中のCO2回収に挑戦している」と説明。また、大型藻類の養殖によるブルーカーボン活用では洋上風力発電施設や海上空港周辺に藻場を形成し、CO2吸収と燃料生産を両立する構想が進められているという。

これらの技術開発を促進するため、NEDOでは懸賞金事業を導入し、競争的な環境での技術革新を促す取り組みを進めている。2025年後半には正式な募集が始まる予定だ。「この事業を通じて、ブルーカーボン産業の創出や海洋産業の活性化を図りたい」(青山氏)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

広がるロボットの活躍フィールド〜公道/建築/海洋での可能性〜

広がるロボットの活躍フィールド〜公道/建築/海洋での可能性〜

転換点を迎えるロボット市場の現状と今後の見通し、ロボット活用拡大のカギについて取り上げる本連載。第5回は、新たにロボットが活躍するフィールドとなっている公道、建築、海洋での可能性について解説する。 水中ドローンが空のドローンとは違う理由と目指す場所

水中ドローンが空のドローンとは違う理由と目指す場所

国土交通省主催による海域におけるドローンの利活用に関するセミナーが行われた。国交省が沿岸や離島地域の課題解決に向けて進めているAUVやROVを用いた実証実験の報告とともに、日本の沿岸や港湾で、いわゆる“海のドローン”を運用するための現時点での問題点やその解決に向けた取り組みを紹介した。 船舶技術の最前線! 自律運航に風力アシスト、最新の極地探査船も

船舶技術の最前線! 自律運航に風力アシスト、最新の極地探査船も

「SEA JAPAN 2024」が開催された。1994年の第1回から30周年となる今回は、従来の大型商船や貨物船向けの舶用機器と技術展示に加えて、オフショアと港湾技術にフォーカスした「Offshore & Port Tech」も初めて併設された。この記事では、これらの展示から、電子海図や自動操船関連機器、風力アシスト推進、そして、海洋調査に特化した新鋭船に関するものを取り上げる。 海中光技術を音波や電磁波と融合し社会実装へ、ALANコンソーシアムが新方針

海中光技術を音波や電磁波と融合し社会実装へ、ALANコンソーシアムが新方針

ALANコンソーシアムが、同コンソーシアム発ベンチャーのアクアジャストの発足や、技術実装を推進するワーキンググループ(WG)の設立、中核企業のトリマティスが開発した水中フュージョンセンサーなどについて説明した。 OKIが国内唯一の水中音響計測施設を刷新、海洋事業拡大に向けた橋頭堡に

OKIが国内唯一の水中音響計測施設を刷新、海洋事業拡大に向けた橋頭堡に

OKIは、静岡県沼津市の内浦湾で運用していた国内唯一の水中音響計測施設である固定式計測バージを33年ぶりにリニューアルし報道陣に公開。新たな名称は「SEATEC NEO」で、評価機材を吊り下げる開口部面積を1.5倍に大型化するなどした。 自律型海中ロボットが海氷下の全自動潜航と海氷裏面の全自動計測に成功

自律型海中ロボットが海氷下の全自動潜航と海氷裏面の全自動計測に成功

東京大学生産技術研究所は、海氷や棚氷の下で海氷裏面を全自動計測するAUV「MONACA」を開発した。北海道紋別港で海氷下を全自動潜航し、海氷裏面の形状データを取得した。2021年度以降の南極海への展開に備える。