水素とアンモニアの製造用触媒を希少金属の代わりにパン酵母で作製:研究開発の最前線

大阪公立大学は、次世代エネルギーとして注目される水素やアンモニアの製造に用いる触媒を、パン酵母で作製することに成功した。低コストで安全な代替触媒の作製方法として期待される。

大阪公立大学は2025年2月7日、次世代エネルギーとして注目される水素やアンモニアの製造に用いる触媒を、パン酵母で作製することに成功したと発表した。

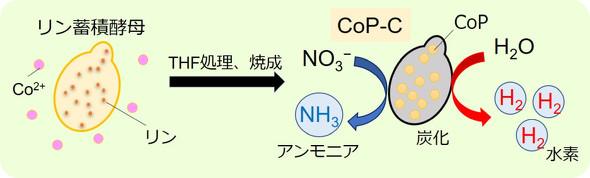

研究グループは、パン酵母と遷移金属の中でも高活性触媒であるコバルト(Co)の炭化により、遷移金属リン化物(TMP)の炭素複合体(Co2P-C)を作製する手法に着目した。

これまでのパン酵母を用いたTMP合成では、コバルト:リン=2:1であるCo2Pが知られていた。今回の研究では、パン酵母細胞内で通常は約1〜2%程度のリン蓄積量を、遺伝子変異により約8%まで増やすことで、コバルト:リン=1:1のCoPを炭素支持体内(C)に合成可能であることを示した。

水素発生反応では通常、CoPの方がCo2Pよりも活性が高いとされている。同研究で作製したCoP-C触媒は、水素発生反応では他の手法で作製したCoPと同レベルの活性が得られた。続いて、硝酸塩を還元してアンモニアを合成する反応の電極触媒に用いたところ、他の触媒と比べて最も高い活性を持つことが分かった。

アンモニアは現在、ハーバー・ボッシュ法という化石燃料を大量に使用する手法で製造されている。今回の研究成果は、環境への負荷を抑える合成方法であり、SDGsに貢献する。ただし今回作製したCoP-C触媒は、水素発生反応においては白金よりも活性が低いため、研究グループは今後、遺伝子組み換え技術などで酵母細胞を触媒合成に適合した原料に改変することで、さらなる活性向上を目指す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

積層したペロブスカイト層の合成に成功し、新しい強誘電体を発見

積層したペロブスカイト層の合成に成功し、新しい強誘電体を発見

名古屋工業大学らは、強誘電体の多層ペロブスカイトの合成に成功した。積木細工のようにペロブスカイト層を1層ずつ積み重ねて、多層構造のDJ型層状ペロブスカイトを合成し、新しい強誘電体を発見した。 局所的な量子もつれの度合いを計算する公式を導出

局所的な量子もつれの度合いを計算する公式を導出

大阪公立大学は、局所的な量子もつれの度合いを計算する公式を導き出した。強相関電子系を構成する原子集団の任意の原子と、系のその他部分である環境系間の局所的な量子もつれのほか、さまざまな系に適用できる。 光濃縮を利用して低濃度の薬剤を細胞内に導入する技術を開発

光濃縮を利用して低濃度の薬剤を細胞内に導入する技術を開発

大阪公立大学は、光誘導加速を用いて、生物機能性分子を濃縮して狙った細胞内に導入する新技術の構築に成功した。有用分子を従来法の100〜1000分の1の低濃度で、細胞内に導入できることを実証している。 IoT機器含めた現場のネットワークをリアルタイム監視、OKIと大阪公立大が共同開発

IoT機器含めた現場のネットワークをリアルタイム監視、OKIと大阪公立大が共同開発

OKIは、大阪市内で開催している同社のプライベートイベント「OKIグループフェアin KANSAI 2023」に併せて会見を開き、大阪公立大学との共同研究成果を基に開発した「リアルタイムネットワーク監視システム」を発表した。 低出力レーザーによる光濃縮で迅速かつ高感度なウイルス測定が可能に

低出力レーザーによる光濃縮で迅速かつ高感度なウイルス測定が可能に

大阪公立大学は、光濃縮技術を取り入れた「光誘導イムノアッセイ技術」を開発した。微量で低濃度なサンプルでも約5分で正確なウイルス計測が可能だ。