有機材料のみの太陽電池で従来の2倍以上の光電変換効率を達成:研究開発の最前線

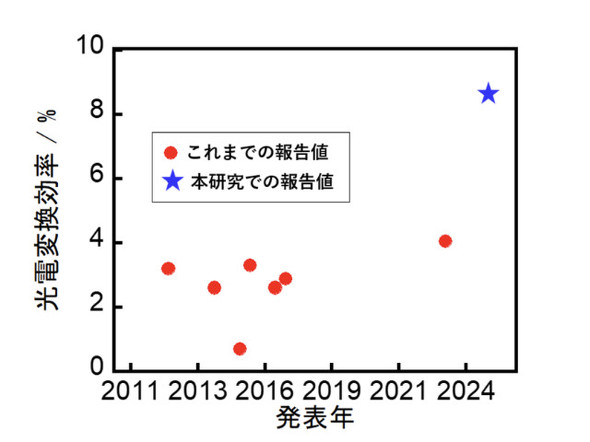

金沢大学らは、有機材料だけで太陽電池を作製し、光電変換効率を従来の2倍以上に高めることに成功した。従来は困難だった場所にも導入できて、容易に廃棄可能な全有機太陽電池の実装化を目指す。

金沢大学は2025年2月10日、麗光やカナダのクイーンズ大学との共同研究により、有機材料だけで太陽電池を作製し、光電変換効率(PCE)を従来の2倍以上に高めることに成功したと発表した。

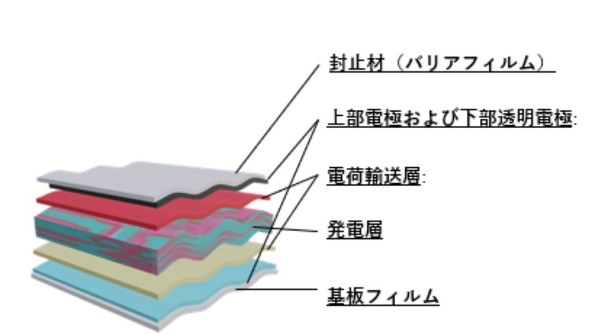

従来の全有機太陽電池のPCEが低い原因は2つある。その1つとして、導電性が十分にある有機透明電極材料で、フィルム型太陽電池に適用できる材料が限定的であることが挙げられる。

高導電性の透明有機材料がいくつか報告されているものの、それらの多くは導電性を上げるために強い酸や塩基の添加、150℃以上の高温での熱処理を必要とし、これらの条件によって有機材料の基板が損傷してしまう。そのため、導電性が高く、基板を傷めない条件で作製できる有機電極材料の開発が求められていた。

今回の研究では、導電性高分子のPEDOT:PSSをベースに、酸や塩基を使わず低温(80℃)で作製でき、太陽電池の電極として問題のない導電性(シート抵抗<70Ω/sq.)を持つ透明電極を開発した。

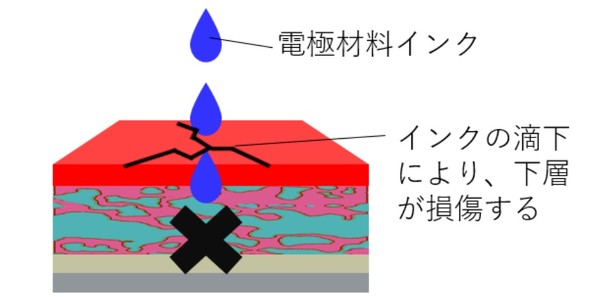

2つ目の原因は、多層膜の太陽電池デバイスを作製するときに、下層や基板を傷つけずに膜を積み重ねることが困難であることだ。特に、基材に材料インクを塗布して製膜する溶液プロセスでは、上層の形成時に下層が溶解したり、膜の均一性が維持できなかったりするリスクがあった。

研究グループは、金沢大学が開発した「カーボンナノチューブ電極のラミネーション法」を活用し、この問題の解決に取り組んだ。太陽電池の保護膜上に別に電極を形成し、それを貼り付けて電極を作製する。この方法により、カーボンナノチューブ電極を作製する際の溶液プロセスが、下層の有機材料を傷つけることを防止できる。

開発した新規電極材料と作製手法を組み合わせた結果、全有機太陽電池において、これまでの2倍以上のPCEを達成できた。同成果は、全有機太陽電池の高性能化と実装化への重要な一歩となる。研究グループは今後、有機電極の導電性をさらに改善して、PCEの向上を目指す。また、より少ないコストで生産できる材料や手法の開発にも取り組む。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

非対称な分子が有機材料中の無加湿プロトン伝導性を向上する機構を解明

非対称な分子が有機材料中の無加湿プロトン伝導性を向上する機構を解明

東北大学は、右手と左手のような鏡像関係にある非対称な分子が、有機材料中の無加湿プロトン伝導性を向上する機構を解明した。キラリティの存在が分子運動を介して、伝導度の変化を引き起こすと考えられる。 蛍光寿命の変化を利用したバイオセンサーの開発プラットフォームを確立

蛍光寿命の変化を利用したバイオセンサーの開発プラットフォームを確立

理化学研究所は、さまざまな蛍光寿命バイオセンサーを生み出すためのプラットフォームを開発した。また、作製したバイオセンサーで、蛍光寿命の変化をもとに細胞内の濃度変化を観察することに成功した。 人工筋肉を活用したスマートテキスタイルの共同研究を開始

人工筋肉を活用したスマートテキスタイルの共同研究を開始

ZOZO NEXTと金沢大学は、空気圧で駆動する人工筋肉の流体アクチュエーターを活用した、変形するスマートテキスタイルの共同研究を開始した。ライブパフォーマンスにおける演出用衣装などへの応用を目指す。 天然化合物プベルル酸の腎毒性をヒト細胞実験で確認

天然化合物プベルル酸の腎毒性をヒト細胞実験で確認

日機装と金沢大学は、プベルル酸が腎臓細胞の一種である近位尿細管上皮細胞に対して毒性を持つことを、創薬研究用ヒト腎細胞「3D-RPTEC」を用いて確認した。 早期アルツハイマー病治療薬が病態進行を抑制するメカニズムの一端を解明

早期アルツハイマー病治療薬が病態進行を抑制するメカニズムの一端を解明

金沢大学とエーザイは、早期アルツハイマー病の治療薬レカネマブが、アルツハイマー病の病態進行を抑制するメカニズムの一端を明らかにした。