日立の水・環境BUはユーティリティーにプロセスをつなげグリーンを掛け算する:日立の新成長エンジン「コネクティブ」の全貌(6)(3/3 ページ)

日立の製造業としての側面を色濃く残すコネクティブインダストリーズ(CI)セクターに迫る本連載。第6回は、上下水道の高度水処理システムや半導体工場のクリーンルームといったユーティリティーソリューションを手掛ける水・環境BUをクローズアップする。

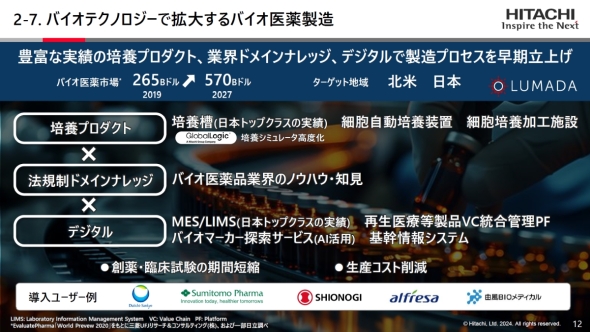

バイオ医薬の製造に貢献し「いい薬を早く届ける」を実現する

MONOist CIセクターは、バイオ医薬やバッテリーの製造に関わるソリューションの提案に注力する方針を示していますが、水・環境BUはどのように関わっていますか。

中津氏 水・環境BUは、バイオ医薬の製造に必要な、半導体工場のクリーンルームよりもさらに厳密な運用が必要になる無菌環境に関するノウハウや技術を有している。また、国内トップクラスの実績を持つ培養槽の強みも生かせるだろう。さらに、デジタルシステム&サービス(DSS)セクター傘下のGlobalLogicとの協業で進めている培養シミュレーションの高度化により、実験室レベルのビーカーでの生産から大規模量産へ移行するためのスケールアップをサポートできる。医薬関連は法規制が厳しくドメインナレッジが必要だが、これまで培ってきたプロセスオートメーション(PA)分野でのプラントエンジニアリングの知見も生かせるだろう。

生ものに近い再生医療品の製造になるとトレーサビリティーがより重要になるが、そこでインダストリアルデジタルBUが手掛けるMES(製造実行システム)やLIMS(ラボ情報管理システム)を有効活用できる。日立ハイテクのヘルスケア向けの計測装置を活用すれば、医薬品を作るところから個別化医療のデータ循環に至るまでの高度なサイクルを構築できる可能性もある。そこからさらに、医薬品製造というモノづくりにフィードバックすることもできる。日立の研究所組織では、創薬臨床試験の期間短縮に向けた取り組みがあり、これを活用すれば「いい薬を早く届ける」ということができるようになる。

バッテリー製造では、水・環境BUからは低湿度制御が可能なドライクリーンルームを提供できる。ここに、日立パワーソリューションズのロールプレスや、PAとFAのハイブリッドになるラインビルドでインダストリアルデジタルBUが貢献できる。製造したバッテリーを利用するプロセスでは、日立ハイテクがライフサイクルマネジメントに取り組んでいる。

MONOist 日立グループの中でも水・環境BUは数少ない名前に「環境」が付く組織ですが、その環境と関わりの深いGXにどのように貢献していきますか。

中津氏 カーボンニュートラルとの関わりでは、クリーンルームの効率運転制御による省エネの他、生産のスループットを高めて製品1個当たりのCO2排出量を削減することに貢献できる。また、電力の需要家である顧客に対して、再生可能エネルギーの取り扱いで重要な電力の平準化と関わる蓄電池や電力制御技術、水電解装置による水素生成、さらにはグリーン電力や系統連系などを含めて、ラストワンマイルにフォーカスした提案を行っている。コマツと日立、デンヨーで協業して開発した水素混焼発電機や、福島県浪江町の地域向け水素利活用実証といった事例もある。

GXではサーキュラーエコノミーも重要だが、最大の課題になっているのがコストだ。その解決に向けて生かせるのが家電リサイクルの仕組みだと考えている。水・環境BUと連携する東京エコリサイクル(日立の出資比率は45.67%で持ち分法適用会社)と、日立GLS傘下の関東エコリサイクルの知見を生かして、ユーザーからお金をもらって持続的に資源をリサイクルできる仕組み作りを、政府の支援を仰ぎつつ進めたい。

サーキュラーエコノミーでは水も対象になる。海外では、工場用地における地下水くみ上げの影響が大きな問題になることもある。水・環境BUでは、フィリピンで下水を高度処理してから再生水を作るプロジェクトを手掛けており、この技術を横展開できるのではないか。

MONOist 2025年度から新しい中期経営計画が始まりますが、水・環境BUとしてどのような取り組みをしていこうと考えていますか。

中津氏 水・環境BUは、事業の中核となるユーティリティーソリューションに注力してきた。そして足元では、クリーンな空間を実現するという観点でプロセスソリューションの展開を広げているところだ。より大きな方向感では、ユーティリティーとプロセスの両方にグリーンを掛け算していくことが必要になる。

また、水・環境BUの事業はほとんどが国内向けであり、グローバルに広げるための取り組みも必要だ。例えば、北米市場での成長が期待されているバイオ医薬製造はグローバル展開の機会が大いにあり得るだろう。製造にとどまらず、バイオ医薬の研究開発コミュニティーにも入り込んで可能性を広げていきたい。バッテリー製造は、顧客のマザー工場の立ち上げをサポートしながら、そのグローバル展開と合わせてスケールしていきたい。

私見だが、日本のモノづくりの競争力を上げていくためには、グローバルで取り組みが進みつつある水平分業を取り入れていく必要があると考えている。水平分業に対応する形で生産技術を含めて顧客と一緒に作り込んでいけば、また世界に対して日本のモノづくりの強みを発揮できるのではないか。まずは、バイオ医薬やバッテリーの製造の北米市場向け展開で、日立が一体になって顧客と協創することでどのようにソリューションを展開して行けるのかが試金石になるだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日立が2025年度からの新体制を発表、CIセクタートップは阿部氏からコッホ氏へ

日立が2025年度からの新体制を発表、CIセクタートップは阿部氏からコッホ氏へ

日立製作所は2025年1月31日、同年4月1日付で行う組織変更と執行役などの役員人事について発表した。 インダストリアルデジタルBUが日立全体のケイパビリティーを高める「のりしろ」に

インダストリアルデジタルBUが日立全体のケイパビリティーを高める「のりしろ」に

日立の製造業としての側面を色濃く残すコネクティブインダストリーズ(CI)セクターに迫る本連載。第5回は、CIセクターをはじめ日立の“強い”プロダクトを中核とした「トータルシームレスソリューション」の推進役であるインダストリアルデジタルBUをクローズアップする。 日立ハイテクのオーケストレーションが「One Hitachi」の原動力に

日立ハイテクのオーケストレーションが「One Hitachi」の原動力に

日立の製造業としての側面を色濃く残すコネクティブインダストリーズ(CI)セクターに迫る本連載。第4回は、半導体製造装置/計測装置や医用機器/ライフサイエンス機器を主力事業とする日立ハイテクをクローズアップする。 データを生みだすプロダクトの価値をさらに高める、日立産機が描く勝利の方程式

データを生みだすプロダクトの価値をさらに高める、日立産機が描く勝利の方程式

日立の製造業としての側面を色濃く残すコネクティブインダストリーズ(CI)セクターに迫る本連載。第3回は、中量産の産業機器事業を展開する日立産機システムをクローズアップする。 祖業を継承する日立インダストリアルプロダクツが目指す“素敵なモノづくり”

祖業を継承する日立インダストリアルプロダクツが目指す“素敵なモノづくり”

日立の製造業としての側面を色濃く残すコネクティブインダストリーズ(CI)セクターに迫る本連載。第2回は、日立の祖業であるモーターの事業を継承する日立インダストリアルプロダクツをクローズアップする。 日立製作所の成長は「これからが本番」、産業系セクター率いる阿部氏が描く青写真

日立製作所の成長は「これからが本番」、産業系セクター率いる阿部氏が描く青写真

日立製作所では2022年4月に多様な産業系事業を傘下に収めたCIセクターを設立した。本連載では多彩な事業を抱える日立製作所 CIセクターの強みについて、それぞれの事業体の特徴と、生み出す新たな価値を中心に紹介していく。第1回となる今回は新たにCIセクター長に就任した阿部氏のインタビューをお届けする。