今こそモノづくりにおいて「MOTTAINAI」精神を呼び覚まそう:製造業DXプロセス別解説(11)(2/2 ページ)

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第11回は、製造業の次なるビジネスの競争力の創出と新たな収益源となり得る「廃棄/売却・二次利用」について解説する。

世界のサステナビリティビジネスで日本の製造業の存在感が薄い3つの理由

こうしたビジネスモデルを新規事業の選択肢として取り入れる、もしくは既存の製品やサービスに取り入れて収益を持続的に上げている日本企業はどのくらいあるのだろうか。ダボス会議で毎年発表される「世界で最も持続可能な100社:Global 100 Most Sustainable Corporations in the World(Global 100 Index)」を見てみよう。

サーキュラーエコノミーの取り組みを直接的に反映した指標ではないものの、2024年より環境因子の割合が高まり注目に値するランキングだ。選出された100社のうち、今回日本から選出された企業はエーザイ、リコー、シスメックスの3社のみであった(出所:Global 100 Most Sustainable Corporations in the World)。

では、なぜ世界のサステナビリティ領域において、日本の製造業の存在感はこれほど薄いのだろうか。筆者はそこには3つ理由があると考える。

(1)製品の「売り切り」が前提

「製品の売り切り」を大前提としており、製品の高機能化/高品質化に焦点を当てた既存のエンジニアリングチェーン構造からの脱却が困難であること。特に、リニア型のビジネスモデルにおいては出荷時の最終製品品質が重要視されるため、開発部門と品質保証部門との密な連携は求められない。一方、サービス型のビジネスにおいては、製品の利用に伴い製品価値が増大するため、開発部門は品質保証部門との強い連携や、ユーザー情報の活用など新たな役割が求められる。運用部門の新設が必要になる場合もあるだろう。

(2)「製品の利用」を起点とした取り組みが限定的

「製品の利用」を起点とした運営プラットフォームや政策が断片的であり、欧州と比較して包括的な取り組みが限定的なこと。循環型社会形成推進基本法など、サーキュラーエコノミーの推進に必要な技術開発の支援は一定進んでいるものの、EUのCircular Economy Packageのように、2030年までの具体数値目標に向け、インフラ整備やファイナンス支援、リサイクル指令などの規制を組み合わせ、サーキュラーエコノミーへの移行を段階的に促す提言までには至っていない。また、企業/業界横断でサーキュラーエコノミー実現に向けた運営システムや協議体制の構築が出遅れている。

(3)既存ビジネスとの「切り離し」が必要

短期的には収益が見込みにくいサーキュラーエコノミーと関連するビジネスを既存ビジネスから切り離し、事業を運営していく必要があること。循環型サプライは、マス生産型サプライに比べ製造原価が高く、製品収益性は一般的に低い。また、サービス型ビジネスにおいては、プラットフォームの初期投資が大きい一方、従量課金型のビジネスモデルのため損益分岐を超えるまでに一定の時間がかかる。このため経営者は、社員や投資家含めステークホルダーを説得し、長期的に継続投資していく責任が求められる。

資本主義経済下においても大量生産大量消費に依存することなく、100年後の世界に向け経営者自らが「事業のサービス化を通じ新たな顧客層を着実に開拓していく覚悟」を投資家に示さなければならない。GHG(温室効果ガス)排出削減目標などのKGI(重要目標達成指標)管理は当然のこと、製品に使用する新規資源の削減目標、既存製品の回収率目標などのプロセスKPI(重要業績評価指標)を経営トップ自らが定め、月次で着実に実行/管理していく仕組みづくりも必要だ。

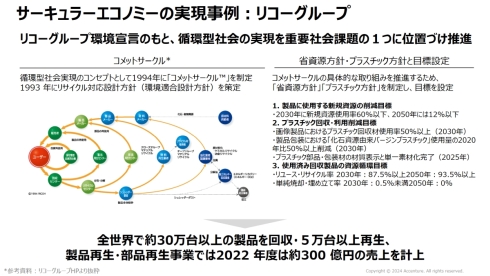

リコーの「コメットサークル」の事例

ここでGlobal 100 Indexに長年ノミネートされているリコーの例を見てみよう。同社はサーキュラーエコノミー実現のコンセプトとして「コメットサークル」を1994年に制定し、循環型社会の実現をマテリアリティー(重要社会課題)の一つに位置付け、中長期目標として定めて推進してきた。CEOを委員長とするESG委員会を設置、排出物発生量削減目標のみならず、製品に使用する新規資源の削減目標や使用済み回収製品の資源循環目標を掲げ、製品再生/部品再生事業で売上高約300億円を計上する事業にまで成長させた(出所:リコーのコメットサークルのWebサイト)。

もともと複合機の利用に応じたサービス型のビジネスモデル「パフォーマンスチャージ」を展開していたことに加え、同社社長の故・桜井正光氏(当時)が「環境経営」という概念を早期に提唱、環境保全と収益創出の両輪実現に向け、10年以上にわたり力強いリーダーシップを発揮した成果といえよう。直近では、コロナによるペーパーレス加速化という外部環境の変化も受け、QCDSE(Quality、Cost、Delivery、Safety、Environment)の最適化を目指し、東芝テックと開発生産体制を統合した。環境分野においてもスケールメリットを生かしたリサイクルプロセスの効率化などを図っている。

事業収益化に向け、技術者に課されるハードルも決して低くはない。例えば、回収品のプラスチックも、混合された状態でのリサイクルは難しく、機器の利用年数に応じて劣化度合いも大きく異なる。リコーは、独自の診断システムで部品の選別/ランク分けを行い、洗浄、組立の工程を経て、新製品と同一基準の品質を保証している。そのため新製品の開発時点において、リユース/リサイクルを前提とした「環境適合設計方針」をグループで定め、リユース/リサイクルしやすくするために部品/材料の共通化や、分解性を高めるための設計基準を設け、現在もなお品質を維持し続けている。

サーキュラーエコノミー実現に向けた課題と経営者/技術者に求められる覚悟

千里の道もまずは一歩から。名目だけの環境保全活動ではなく、経営者を中心にサーキュラーエコノミー実現に向けた中長期の事業ロードマップ作成から始めてみてはいかがだろうか。再生品ビジネスにおいては、リユースを前提とした部品やプラットフォームの共通化などサーキュラーデザインに基づく設計指針の策定、再生後も新製品同等品質を保持できるような品質基準の見定め、また、再生技術の新たな開発も必要となる。

さらに、これらの取り組みへの受容拡大に向けた対外的な啓蒙活動も重要である。自動車の燃費基準達成車マークや家電製品の統一省エネラベルなど、ラーニングコスト低減に関わる環境基準は日本の消費者に広く知られる一方、カーボンニュートラルラベルやネイチャーポジティブといった認知度は残念ながら限定的である。特に、業界のリーダー企業は、SUBARU×KINTOのようにサーキュラーエコノミーの活動自体を業界の横断的な取り組みに拡げるだけではなく、QCDSEの観点で消費者に比較して選択してもらえるようなマーケティング活動が必要だ。

最後に、読者の多くは経営者もしくは技術者である一方、消費者としての側面も必ず持っている。リコーの事例からも分かるように、同事業が拡大した背景には、消費者の再生機に対する需要と、製品利用への対価支払い意識がある。次世代に向けた100年後の世界を見据え、まずは消費者である私たち自身が、環境問題解決に向け意識的に再生機やサービスを試用/選択するところから始めるべきではないだろうか。

環境保全をきれいごとで終わらせず、サーキュラーエコノミー実現に向け、いかに社内/社外に対してリーダーシップを発揮するか、「MOTTAINAI」精神を根底に持つ日本の経営者、技術者そして消費者でもあるわれわれ全ての人の覚悟が、いま試される時である。

次回は本連載の最終回として、製造業の未来を展望する。

筆者プロフィール

増田 憲介(ますだ けんすけ) アクセンチュア株式会社 インダストリーX本部 シニア・マネジャー

通信/製造業を中心に新規事業創出支援および中長期戦略策定、全社のDX推進/実行支援を行う。イントレプレナーとして360度カメラや産業用マルチスペトルカメラなど、数多くの新規事業開発をメーカーにて手掛けてきた経験を生かし、アクセンチュア入社後はマネジメントイノベーションの普及や同社コンサルタントの育成を担当、ビジネススクールにてマネジメント層に対する戦略・マーケティングの教育にあたる。慶應義塾大学大学院理工学研究科修了、グロービス経営大学院経営研究科修了。

インダストリーX|アクセンチュア(accenture.com)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ≫連載「製造業DXプロセス別解説」バックナンバー

五重塔のアーキテクチャに学べ! 日本の製造業DXの勝ち筋は保守サービスにあり

五重塔のアーキテクチャに学べ! 日本の製造業DXの勝ち筋は保守サービスにあり

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第10回は、日本の製造業DXの勝ち筋になり得る「保守サービス」について解説する。 国内製造業が苦手なコネクテッド製品開発の道筋はリーンスタートアップの先にあり

国内製造業が苦手なコネクテッド製品開発の道筋はリーンスタートアップの先にあり

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第9回は、IoT(モノのインターネット)の普及により市場が拡大している「コネクテッド製品」の「購入/使用」における課題とその解決策について解説する。 製造業の物流を取り巻く大きな変化、今取り組むべきこと

製造業の物流を取り巻く大きな変化、今取り組むべきこと

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第8回は、製造に必要なモノを調達したり、製造したモノを送り届けたりするための「物流」を取り上げる。 「改善」と「イノベーション」の両輪で推進するディスクリート系製造DX

「改善」と「イノベーション」の両輪で推進するディスクリート系製造DX

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第7回は、実際にモノづくりを行う「生産」の「ディスクリート系製造」を取り上げる。 仮想統合データベースがプロセス系製造に与えるインパクト

仮想統合データベースがプロセス系製造に与えるインパクト

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第6回は、実際にモノづくりを行う「生産」の「プロセス系製造」を取り上げる。