穏やかなテクノロジーでスマートホーム市場を切り開くmui Lab:越智岳人の注目スタートアップ(11)(2/3 ページ)

天然木の表面に情報が浮かび上がる、他の製品とは一線を画すユニークなスマートホームコントローラー「muiボード」を開発するスタートアップのmui Labに、これまでの歩みや事業の方向性、スマートホーム市場にかける意気込みを聞いた。

第2世代開発とMatterの到来

外部とのシステム連携の柔軟性を高めるために、プラットフォーム型のクラウドサービスを開発したが、それだけで外部連携がシームレスに完結するわけではない。互いのAPI(Application Programming Interface)を接続する連携機能の開発もさることながら、連携先のAPIを使用する回数や費用などのビジネス要件が合致しないと機能自体が使えないという制約があった。

企業とのコラボレーションを進める上での苦悩を、佐藤氏は次のように振り返る。

「さまざまなメーカーのあらゆる機種に対応することは、スタートアップにとって現実的に厳しい面がありました。割り切って他社のスマートホームプラットフォームとmui Labのクラウドサービスを連携する進め方もありますが、そうなると他社の仕様に依存することになり、自分たちが目指したいユーザー体験からは遠ざかってしまいます」(佐藤氏)

そんな矢先に米国のConnectivity Standards Alliance(CSA)が、スマートホーム向けの通信共通規格「Matter」を発表する。同規格は各メーカーが開発するデバイス間の互換性を担保するためのものだ。mui Labは2021年2月からCSA(当時はZigbee Alliance)に加盟している。Matterはテレビやドアロックなどのセキュリティシステム、照明器具、空調、コンセントなど、あらゆる家庭用IoT機器が対象だ。

スマートホームの規格共通化は2019年ごろから準備が進められていた。背景にあるのは、mui Lab同様に、IoT機器との連携機能開発が足かせになっているというテック企業からの声だ。メーカーの規格や仕様が優先され、デバイス間の互換性が低いままでは、スマートホーム市場の成長が鈍化することにもなりかねない。こうした状況を鑑みて、Amazon.comやApple、Googleといったビッグテック企業を中心に200社以上がCSAに参画し、規格化が進んでいたのだ。

mui Labは、Matterのワーキンググループにスマートホームコントローラーの開発企業の立場から参加すると同時に、自社製品への導入の準備を進めた。時期を並行してハードウェアの開発の必要性も高まっていた。

「最初の自社製品ということもあり、時間がたつにつれて改善したい要素が増えてきたこと、コロナ禍で暮らしにおける人とデジタルの関わりが変化してきたこと、エネルギーマネジメントに対する意識の高まりなど、さまざまな要素が重なり、今の時代の需要に沿ったハードウェアにアップデートしたいという結論に至りました」(佐藤氏)

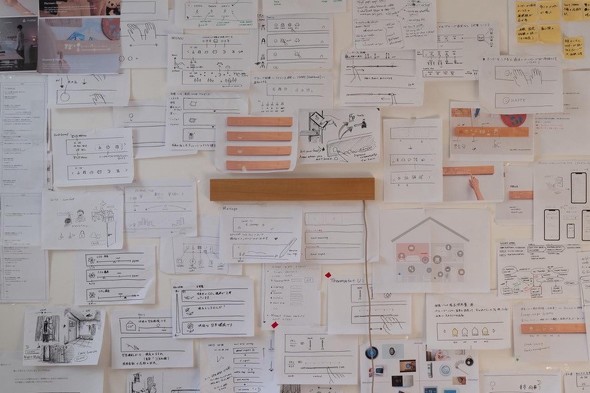

第2世代の開発に当たってはデザインやインタフェース、外装などを徹底して議論した。フルカラーの液晶や壁掛けではない形状、画面の大型化などのアイデアを持ち寄ったが、第1世代のデザインをベースに新たな機能を盛り込むことを選んだ。「第1世代でやり切れなかったことが、たくさんあった」というのが社員全員で導き出した結論だったという。その意思決定にはMatterが強く後押しした点も多いと両氏は語る。

「Matterは大企業のエコシステムを越えて、全てをつなげようという理念に従って仕様が設計されています。実際にワーキンググループに入ってみて、大きな潮流が生まれようとしているという実感がありましたし、muiボード第1世代から、より自由度の高いコントローラーを作れるようになることはすぐに分かりました」(佐藤氏)

「今まではクラウド側での処理が中心でしたが、Matterを採用することでエッジ(端末)側で処理できることが増えました。それに伴ってエッジで処理するための開発コストはイニシャルで発生しますが、一度開発してしまえば、以降はMatterのアップデートにさえ対応すればよくなります。提携する各社のWebAPIごとに開発コストが発生していたこれまでと比べて、中長期的な開発コストは大きく下がります」(久保田氏)

画像5 muiボード第2世代の主な機能をまとめたもの。照明や空調、セキュリティなど無線で接続した家電、デバイスを制御する機能を備える。また、モバイルアプリと連携でき、手書きや音声によるメッセージのやりとりも可能だ[クリックで拡大] 出所:mui Lab

エコシステム間の連携が飛躍的に容易になったことで、自らのハードウェアのUI(ユーザーインタフェース)/UX(ユーザー体験)をさらに洗練させることが実現できた。第2世代ではAI(人工知能)の導入や大企業と共同開発してきたスマートホーム関連の機能を搭載。外装でも側面に配置していたボタンやスピーカーを背面に移し、木材の質感にもこだわるなど、あらゆる面でのアップデートを実現した。

2024年1月にKickstarterで実施したmuiボード第2世代のクラウドファンディングでは約16万ドル(2024年5月時点の為替レートで約2500万円)分の先行注文を受けた。2024年1月に米国ラスベガスで開催された「CES 2024」でも優れたテクノロジー製品に贈られる「Innovation Award」を受賞し、海外メディアからも注目を集めた。国内でもMatterの普及をにらんだ企業からの問い合わせが増えているという。muiボード第2世代の出荷は2024年中を予定しており、現在は量産に向けた開発が佳境を迎えている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.