FFTアナライザを使いこなそう!:CAEと計測技術を使った振動・騒音対策(6)(5/5 ページ)

“解析専任者に連絡する前に、設計者がやるべきこと”を主眼に、CAEと計測技術を用いた振動・騒音対策の考え方やその手順を解説する連載。連載第6回では、「FFTアナライザ」を使うに当たって最低限知っておくべき内容を取り上げる。

離散フーリエ変換の他の利用例

離散フーリエ変換を使った周波数分析は、騒音や振動対策のためだけではなく、いろいろな場面で使用されています。ここでは、離散フーリエ変換の他の利用例を紹介します。

医用画像診断装置であるMRI装置(Magnetic Resonance Imaging Apparatus)で断層像を作る際にも離散フーリエ変換が使われています。

筆者が若いころ、コイルの設計をすることになり、「高橋くん、コイルの図面描けないでしょ。ちょっと修行してきなさい」といわれて、MRI装置を設計/製作していた○○工場から、製鉄所の圧延ローラーに付いている大型モーターや潜水艦に入っているモーターを設計している部署へ派遣されたことがあります。派遣先のメンバーたちは、MRI装置の原理に興味を示しており、「社員食堂で昼食を食べながら、○○工場から来たヤツ(筆者)の説明を聞いただけで、みんなMRI装置のことを理解した気になっていたよ」と職場でウワサになりました。ここでは、その当時の話の内容に情報をプラスして、MRI装置での離散フーリエ変換の利用例について説明したいと思います。

MRI装置が世に出るかなり前から「NMR(Nuclear Magnetic Resonance)分析器」というものがありました。これは、試料の入った試験管に導線をクルクルと巻き付けてマグネットの中に入れ、試料から出てくる電磁波を周波数分析して、試料に含まれる成分を分析する装置でした。これに傾斜磁場コイルを付けると画像診断装置になるのです。MRIは当初「NMR-CT」と呼ばれていたのですが、誰かがこそっとN(Nuclear:“原子力”という意味もあります)の字を取り除き「MRI」となりました。

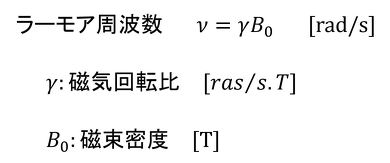

人体はほとんどが水で、強い磁場に置かれた人体の水素原子核に、ある特定の周波数の電磁波を照射すると、電磁波のエネルギーを水素原子核が吸収し(共鳴していると解釈されています)、その後、電磁波が放出されます。なお、その電磁波の周波数は磁場の強さに比例します。そして、人体からの電磁波によって断層像を作ります。ある磁場下の原子核が吸収/放出する電磁波の周波数は「ラーモア周波数(Larmor frequency)」と呼ばれ、次式で表されます。1.5[T]のマグネットを使った場合のラーモア周波数は64[MHz]でFM放送の周波数です。

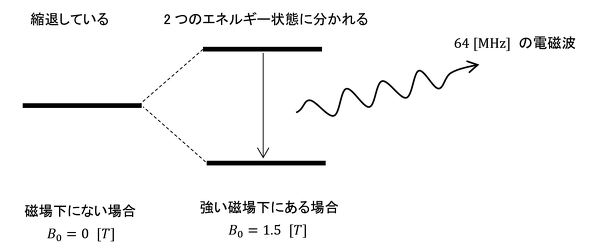

電子の「正常ゼーマン効果(normal Zeeman effect)」は、物理の講義で出てくるお約束の内容なので割愛します。原子核にもゼーマン効果があります(参考文献[4])。模式図を図22に示します。水素原子核を強い磁場下に置くと縮退していたエネルギー状態が2つの状態に分かれます。2つの状態に分かれたエネルギー状態の行き来には、振動数υの電磁波の吸収と放出があり、エネルギー差はプランク定数をhとするとhυでした。ゼーマン効果でできる原子核のエネルギー差は磁場の強さに比例するので、電磁波の周波数(振動数)は磁場の強さに比例します。この現象を利用して水の位置情報を得ます。

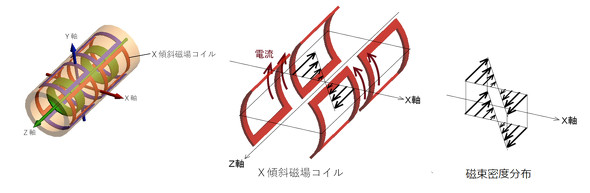

図23はMRI装置に入っている「傾斜磁場コイル」です。X方向に傾斜を持った磁場を作るコイルを「X傾斜磁場コイル」と呼び、このコイルは図23中央のような形をしていることから「鞍形コイル」とも呼ばれています。このコイルが作る磁束密度分布は図23右図のようなもので、X座標に比例した磁場を作ります。さらに、Y方向に傾斜を持った磁場を作るコイル(図23左図の青色)とZ方向に傾斜を持った磁場を作るコイル(図23左図の緑色)があります。

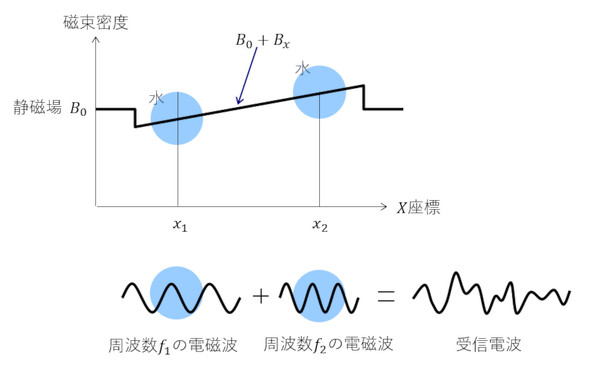

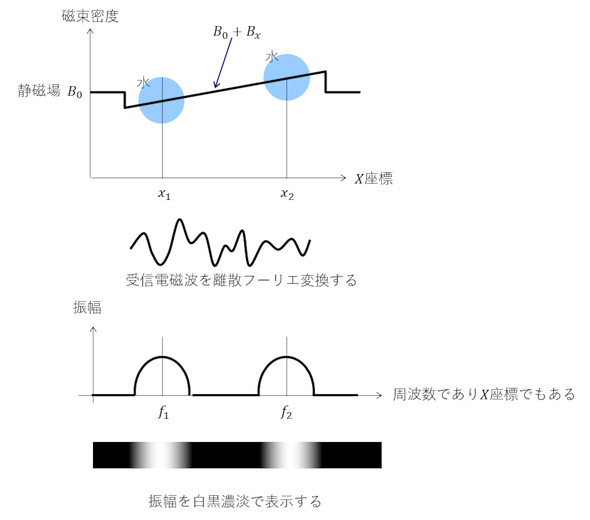

人体のほとんどは水です。ここで、図24のように水の塊が2つあるとします。まず、縮退していた状態を分離させるために強い磁場(「静磁場」と呼びます)が必要です。このためには、例えばB0=1.5[T]の磁束密度の磁場を作る「超電導マグネット」が必要です。そのマグネットの中に傾斜磁場コイルを設置します。水の塊が感じる磁束密度は、超電導マグネットによる磁束密度B0と傾斜磁場コイルによる磁束密度Bxの和となります。この水の塊に64[MHz]を中心周波数とした電磁波を照射すると、水から磁束密度に比例した周波数の電磁波が放出されます。図24の場合、周波数f1の電磁波と周波数f2の電磁波とが重畳した電磁波が観測されます。

複数の周波数を持つsin波の和の信号が得られたので、離散フーリエ変換の出番ですね。この電磁波を離散フーリエ変換すると図25のように、横軸が周波数で縦軸が電磁波の強さのグラフが得られます。電磁波の強さは水の量に比例します。人体の場合は水分の割合に比例します。このグラフの横軸は周波数ですが、傾斜磁場を用いているのでX座標でもあり、水の塊位置を同定したことになります。このグラフの縦軸の値を白黒の濃淡画像で表すと、MRI画像になります。

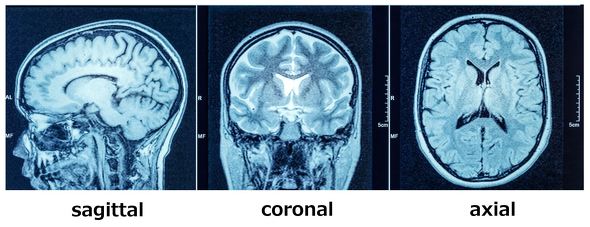

2次元的な画像にするには「2次元離散フーリエ変換」をすることになりますが(参考文献[5])、N×Nピクセルの画像を作るには、Y傾斜磁場コイルに流す電流の大きさをN段階に変化させて、前述した測定をN回繰り返します。そして、N回分の離散フーリエ変換結果の周波数f1成分だけ取り出すとN個のデータになりますが、これを離散フーリエ変換します。合計N×N回の離散フーリエ変換をすることによって、図26のようなMRI画像が得られます。

X線CTスキャナーからは基本的には「axial画像」しか得られませんが、MRIの場合はXYZ方向の傾斜磁場コイルに流す電流を変えることで、「sagittal画像」と「coronal画像」が得られることが利点で、これらを「サジコロ画像」などと呼んでいました。ヘリカルスキャンX線CTが普及した今となってはこの利点はなくなりつつあります。

図23の鞍形コイルですが、これは初期のMRI装置に使われていた形で、今は渦巻き型の指紋の形をしたコイルとなっています。そして、離散フーリエ変換ですが64[MHz]の周波数帯域で変換しているのではなく、受信信号を検波して、オシロスコープで見て、目で追って、強弱の変化が分かるくらいの低い周波数を変換した後、離散フーリエ変換しています。

今回の説明では、MRI撮影法である「スピンエコー法」の90度パルスと180度パルスをうまく説明できません。原子核がコマのように回転していて、歳差運動するという古典力学的方法では90度パルスと180度パルスをうまく説明できます。しかし、原子核は複数のクォークから構成されていて、本当に球の形をしているかどうかや、地球のように自転しているかは見て確認したわけではなく、この説明もコマを使ったアナロジーのようです。厳密なことを言い出すときりがないので「社員食堂で、筆者の話を聞いた派遣先の社員たちがMRI装置のことを理解できた気になった」のは錯覚だったのかもしれません。

以上、周波数分析の説明は終了です。かなり長かったですね。次回からは振動低減について解説します。お楽しみに! (次回へ続く)

参考文献:

- [4]小出昭一郎|基礎物理学選書2 量子論|裳華房(S55)

- [5]岩井、斎藤、今里|医用画像診断装置 −CT、MRIを中心として−|コロナ社(1988)

Profile

高橋 良一(たかはし りょういち)

RTデザインラボ 代表

1961年生まれ。技術士(機械部門)、計算力学技術者 上級アナリスト、米MIT Francis Bitter Magnet Laboratory 元研究員。

構造・熱流体系のCAE専門家と機械設計者の両面を持つエンジニア。約40年間、大手電機メーカーにて医用画像診断装置(MRI装置)の電磁振動・騒音の解析、測定、低減設計、二次電池製造ラインの静音化、液晶パネル製造装置の設計、CTスキャナー用X線発生管の設計、超音波溶接機の振動解析と疲労寿命予測、超電導磁石の電磁振動に対する疲労強度評価、メカトロニクス機器の数値シミュレーションの実用化などに従事。現在RTデザインラボにて、受託CAE解析、設計者解析の導入コンサルティングを手掛けている。⇒ RTデザインラボ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

マツダが取り組む音源寄与度分析、簡易モデルを用いた車内音予測手法による効率化事例

マツダが取り組む音源寄与度分析、簡易モデルを用いた車内音予測手法による効率化事例

マツダは、ダッソー・システムズ主催の年次コミュニティーカンファレンス「SIMULIA Community Virtual Conference Japan 2021」のユーザー事例講演に登壇し、「量産開発適用に向けた効率的な風切り音予測および分析手法について」をテーマに、音源寄与度分析および簡易モデルを用いた車内音予測手法による効率化の取り組みを紹介した。 ランドリー(洗濯機)を題材に音振動の低次元化モデリングを考える

ランドリー(洗濯機)を題材に音振動の低次元化モデリングを考える

「1Dモデリング」に関する連載。連載第8回では音振動のモデリングの事例として、ランドリー(洗濯機)を取り上げる。まず、ランドリーとは何かを機能と構造の視点で考える。その後、音振動の伝達経路、ランドリー固有の要素を説明し、ランドリーの1D振動モデルを示す。また、振動数が変化する外力のモデリング方法とゴムのモデリング方法を紹介する。これらを踏まえ、ランドリーの振動モデルを構築、定式化、解析し、最後に音の1Dモデリングに言及する。 内装形状の最適化で不要振動を低減したサウンドシステムを新型車に採用

内装形状の最適化で不要振動を低減したサウンドシステムを新型車に採用

デンソーテンの新世代サウンドシステムが、トヨタ自動車の新型「クラウン」に採用された。スピーカー周辺のボディーや内装形状を最適化することで、スピーカー駆動時の不要振動を低減している。 航空機や自動車の騒音を低減する、高速で正確な音響解析ソフトウェア

航空機や自動車の騒音を低減する、高速で正確な音響解析ソフトウェア

エムエスシーソフトウェアは、音響解析ソフトウェア「Actran 2020」をリリースした。高速で正確な音響解析が可能になるため、航空機や自動車のメーカーは、騒音を低減し、乗員の快適性を向上する製品を開発できる。 3D解析が可能な音響解析ソフトウェアを活用し、排気系騒音の解析フローを確立

3D解析が可能な音響解析ソフトウェアを活用し、排気系騒音の解析フローを確立

ユタカ技研が、エムエスシーソフトウェアの音響解析ソフトウェア「Actran」を用いて、排気系騒音を予測可能な手法を開発した。総合的な音響解析が可能になり、排気音・放射音を高精度に解析するシステムの構築に成功した。 三菱自動車が取り組んだ床下空力騒音解析、“弱点”を解決した道筋

三菱自動車が取り組んだ床下空力騒音解析、“弱点”を解決した道筋

ダッソー・システムズは、オンラインイベント「3DEXPERIENCE CONFERENCE JAPAN 2020 ONLINE」を開催。その中でカテゴリーセッションとして、三菱自動車工業 第一車両技術開発本部 機能実験部 空力技術開発の奥津泰彦氏が登壇し「PowerFLOWとwave6を活用した自動車床下空力騒音の伝達メカニズム解明」をテーマに、床下空力騒音解析の数値計算手法と計算結果などを紹介した。